O cinzentismo da propaganda durante o Estado Novo - apontamentos acerca do jornal A Voz de S. Tomé

Em São Tomé, em inícios de década de 1930, vários jornais que tinham sobrevivido à queda da República, cessavam a sua publicação. Por esse tempo, rejeitando qualquer concertação política com os ilhéus e, até, com os colonos, as autoridades do Estado Novo dispensaram-se de propaganda no exíguo território, que o poder colonial manteria vergado aos interesses dos roceiros. Decorreriam anos até surgir, em 1947, um órgão oficioso, A Voz de S. Tomé. Monolítico e visado pela censura, redigido por curiosos, tornar-se-ia o único periódico onde, além dos pálidos reflexos da vida local, se estampava uma propaganda cinzenta do regime e da metrópole, ao mesmo tempo que também se decantava uma leitura do mundo. Ora, ao invés do que se imediatamente se imagina quando se pensa num jornal, A Voz de S. Tomé serviu para perpetuar o isolamento.

Em São Tomé, em inícios de década de 1930, vários jornais que tinham sobrevivido à queda da República, cessavam a sua publicação. Por esse tempo, rejeitando qualquer concertação política com os ilhéus e, até, com os colonos, as autoridades do Estado Novo dispensaram-se de propaganda no exíguo território, que o poder colonial manteria vergado aos interesses dos roceiros. Decorreriam anos até surgir, em 1947, um órgão oficioso, A Voz de S. Tomé. Monolítico e visado pela censura, redigido por curiosos, tornar-se-ia o único periódico onde, além dos pálidos reflexos da vida local, se estampava uma propaganda cinzenta do regime e da metrópole, ao mesmo tempo que também se decantava uma leitura do mundo. Ora, ao invés do que se imediatamente se imagina quando se pensa num jornal, A Voz de S. Tomé serviu para perpetuar o isolamento.

Que se pode, pois, dizer do papel de A Voz de S. Tomé na formatação das consciências de colonos e de ilhéus? Nas ilhas, o jornal, que anos a fio não se demarcou de uma linha editorial muito institucional, pouco acrescentaria ao que no raro espaço público eventualmente se discutiria em surdina. Basta este dado para registar a dificuldade de formar uma ideia precisa acerca do peso do jornal na modelação das consciências e, principalmente, das afeições dos são-tomenses e dos colonos radicados no arquipélago. Tendo em conta a exiguidade social, a escassa diversificação de interesses, o atrofiamento da vida colectiva pela hegemonia das roças, é difícil responder a questões como, por exemplo, a quem tocava A Voz de S. Tomé ou que comportamentos o jornal lograva induzir.

A sintetizarmos a história das ilhas nas décadas de 1930 a 1950, imobilismo e cinzentismo serão as palavras adequadas. Sucede, porém, que a história das ilhas e do jornal não é linear, tal o ponto de partida para este texto exploratório acerca dos condicionalismos políticos sobre a imprensa e do seu papel na configuração do espaço público numa colónia micro-insular sujeita à ditadura. Diga-se, sobrevivendo ao colonialismo, tais condicionalismos facetaram a senda do país após a independência.

A 16 de Julho de 1947, iniciou-se a publicação de A Voz de S. Tomé, jornal dito cultural, noticioso e literário, propriedade da delegação da União Nacional, dirigido pelo padre Martinho Pinto da Rocha. Foi durante anos o único periódico da colónia.

A 16 de Julho de 1947, iniciou-se a publicação de A Voz de S. Tomé, jornal dito cultural, noticioso e literário, propriedade da delegação da União Nacional, dirigido pelo padre Martinho Pinto da Rocha. Foi durante anos o único periódico da colónia.

Sem risco de errar, diremos ter surgido por decisão do famigerado Gorgulho. O jornal nasceu da pulsão para a propaganda, não forçosamente das políticas do governo, mas das supostas intenções do governador. Gorgulho moveu-se pelo desígnio de concitar a adesão popular às suas realizações, à sua figura – personificação de Portugal –, mais do que propriamente pelo objectivo de fomentar a adesão ao regime.

Sendo o único órgão de imprensa com algum aparato e de largo espectro – numa colónia onde, lembremo-lo, não existia televisão e a radiofusão era limitada –, A Voz de S. Tomé não podia deixar de elaborar sobre parte das mudanças no mundo, tendo, para esse efeito, de se refazer de vez em quando no tocante à imagem e ao conteúdo. Ora, e como seria expectável, frequentemente quedavam desmentidos os objectivos de atender a novas matérias e interesses. Faltavam pertinácia e consequência de propósitos, em parte por míngua de meios humanos.

Ainda assim, o jornal não podia deixar de existir, conquanto mantê-lo fosse um problema para os que o faziam por nem sequer poderem discutir as mudanças sociais a dado passo indiciadas nas ruas. Por isso, o tom sobre as mudanças ou, mais concretamente, sobre os costumes era moralista. Afora a indução do acatamento das hierarquias pelos contextos familiares e institucionais, o jornal era praticamente o único meio de doutrinação acerca, por exemplo, das normas das condutas no espaço público.

Para este papel de coadjuvante da orientação dos comportamentos em prol da boa ordem, o jornal era um instrumento de contrafacção da verdade. Para além da conveniente opacidade sobre os trágicos eventos de 1953, olhemos o relato de eventos locais a que exiguidade do meio e as barreiras sociais conferiam particular significado. Em 1958, o suicídio do roceiro Amorim – perturbador quer por pecaminoso e contrário à moral, quer pelo que comportava de um indizível, conquanto intuído, anúncio de fim de um mundo – motivou um dos recorrentes casos dessa contrafacção da verdade e de controlo dos sentimentos. Era dito ter causado verdadeira consternação o súbito falecimento de Humberto Amorim, administrador da Companhia Agrícola Ultramarina. Durante mais de 35 anos o falecido exercera a sua actividade na ilha, gozando de elevado prestígio nos meios social e económico. O enterro realizara-se com grande acompanhamento, registando-se consternação geral. A verdade, que não por não ser dita era deixada a correr nas ruas, era a de que Amorim se suicidara. O suicídio devera-se a uma sentença judicial adversa que, por todos conhecida e murmurada, o roceiro tinha por incompatível com o seu estatuto de mandante na roça e na ilha.

O comedimento e a opacidade em torno do suicídio de Amorim contrastavam com a notícia relativa à morte de Bráulio Esteves, administrador da roça Porto Alegre, ao que se especificava, barbaramente assassinado à facada. A par do silêncio sobre as causas, com esta anotação fortemente adjectivada procurava-se a comoção social condenatória da violação das barreiras sociais e raciais cometida por um jovem serviçal. O jornal apenas acudia à dor de europeus.

Estas notícias sobre o exíguo e previsível mundo insular avassalado pelas roças coadunavam-se com o imobilismo da visão do mundo prevalecente nas ilhas. A abordagem da política pautava-se por um tom moralista, aparentemente um registo inteligível e benquisto para os ilhéus. Contrapondo a paz nas ilhas às convulsões no mundo, alguma propaganda política podia ser eficaz, mormente a que respeitasse a universos próximos com que são-tomenses tivessem contacto. Por exemplo, não só se falava da guerra do Biafra – ocasião azada para o socorro magnânimo (na realidade, interessado) a esqueléticas crianças africanas –, como se destilava propaganda verrinosa acerca da Guiné Equatorial independente. Filtravam-se notícias e argumentos para a interacção de rua, da qual se esperava que todos, colonos e ilhéus, concluíssem pela fortuna de terem nascido portugueses.

O mal residia fora do cadinho de paz que era o arquipélago. E, inelutavelmente, a desgraça perfilava-se como o destino de quantos trilhavam o caminho do mal. Dava-se conta, por exemplo, da desventura dos iludidos, como Viriato da Cruz, e do arrependimento atempado dos desenganados das promessas dos grupos terroristas que em vão atentavam contra a soberania portuguesa.

Ao mesmo tempo que se replicavam notícias de conflitos e violências no MPLA, não se mencionava o Comité de Libertação de S. Tomé e Príncipe, nem sequer para referir os conflitos no seu seio, de que as autoridades coloniais tinham sobejo conhecimento. Evitava-se nomear ilhéus que tinham rejeitado a sujeição colonial. Ao tempo, esta ocultação de factos relativos ao arquipélago equivalia à tentativa de negação de fronteiras entre colonos e ilhéus.

Tendia-se a resumir a política a uma luta do bem contra o mal. Nesta óptica, o jornal suscitava e noticiava a (pretensa) unanimidade da sociedade são-tomense contra os terroristas, também contra o manifesto da oposição democrática relativamente ao ultramar, de 1965, ou em desagravo da situação aquando das manifestações hostis a Marcelo Caetano em Londres em 1973.

Num artigo eivado de racismo – que, por tão evidente, obriga a inferir que se tinha por adquirido que os ilhéus nele consentiam ou a constatar uma já desusada destemperança do articulista –, o jornal aludiu à morte de Amílcar Cabral, que trocara a pátria portuguesa pela pátria marxista. Insinuava-se que o assassinato era o destino de quantos se tornavam incómodos ou indesejáveis à consecução dos “sinistros objectivos” comunistas. A morte trágica era o corolário das doenças revolucionárias. Enquanto isso, os países africanos seriam tudo menos independentes dos interesses inconfessáveis do bloco comunista que os dominava. Logo, Portugal não podia entregar os seus territórios às “mãos dos ódios incontroláveis que traçam o futuro negro, à imagem e semelhança, do figurino de Moscovo e de Pequim.”

Em todo o caso, mais do que eficaz ou ineficaz, esta propaganda seria, sobretudo, inútil. Não necessariamente por ser rechaçada, mas, porque também referida a algo de longínquo, não modelar, não obstante as manifestações ditas espontâneas, as afeições dos ilhéus nem a favor nem contra o regime.

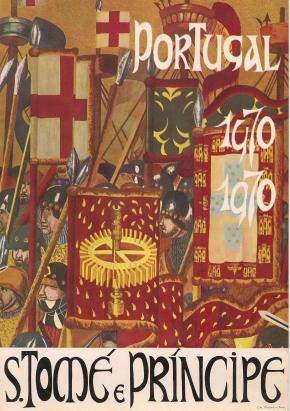

Por falta de integração política do grosso da população, o jornal não cumpria sequer o papel de veículo de comunicação entre governantes e governados. Em 1970, pouco antes da realização do recenseamento geral da população, aprazado para 30 de Setembro, A Voz de S. Tomé foi um dos instrumentos para uma declaração taxativa, a saber, a de que os “dados recolhidos não podem servir de base ao lançamento de quaisquer contribuições ou impostos.” Num contexto de disjunção social – do qual os agentes do colonialismo só sabiam salientar o carácter esquivo do nativo –, as perturbações nas operações de recenseamento mostrariam que o jornal servia de pouco para contrariar sentimentos de desconfiança, devidos, como se disse, à apartação de parte substancial dos ilhéus da vida colectiva.

Ao invés do palavreado do regime, não bastava proclamar que a Província não é mais do que uma família grande. Assim depois de 1975, e tal como os governantes do estado independente também iriam constatar, também não seria suficiente apregoar que todos eram iguais.

Os derradeiros anos do colonialismo foram anos de necessidade de propaganda – de que faziam parte as notícias sobre a instalação de luz eléctrica nas vilas ou sobre a inauguração de chafarizes de água, provavelmente factos de maior peso do que o aumento do produto per capita – para ensaiar conquistar os corações dos colonizados. Ao longo de anos, os colonos – incapazes de fazer mais do que, à boca pequena, apodar o Centro Colonial de Centro Calunial – tinham-se treinado nesse exercício dúplice, a saber, o de afectar uma conduta pautada pela harmonia racial.

Em todo o caso, a duplicidade evidenciava-se na incomodidade dos escribas do jornal com novas atitudes denotadoras de maior liberdade de costumes, atitudes que iam contra a moral deduzida do natural ordenamento social na exígua colónia, onde a contiguidade forçada parecia tornar mais necessária a preservação de barreiras sociais.

Em si mesma, a história de A Voz de S. Tomé, pautada pela ditadura de que foi instrumento, não é muito empolgante nem significativa. Porventura, o que de mais importante ficou do jornal não tem a ver com a substância dos textos. Também porque a sociedade são-tomense desaprendera de lutar contra a imposição do unanimismo, a que, pelo contrário, se habituara, o impacto do jornal foi mínimo, em congruência com o paupérrimo ambiente cultural. Porém, importa acrescentar que, ao fomentar a opacidade, ao reduzir as perspectivas políticas, A Voz de S. Tomé ajudou a privar o grosso dos ilhéus de ferramentas de reflexão sobre o mundo, tornando-os mais vulneráveis à ascendência de quem, após o 25 de Abril, manipulava com aparente à vontade o novo léxico que pressupostamente passaria a reger o futuro do arquipélago e do mundo.

Em si mesma, a história de A Voz de S. Tomé, pautada pela ditadura de que foi instrumento, não é muito empolgante nem significativa. Porventura, o que de mais importante ficou do jornal não tem a ver com a substância dos textos. Também porque a sociedade são-tomense desaprendera de lutar contra a imposição do unanimismo, a que, pelo contrário, se habituara, o impacto do jornal foi mínimo, em congruência com o paupérrimo ambiente cultural. Porém, importa acrescentar que, ao fomentar a opacidade, ao reduzir as perspectivas políticas, A Voz de S. Tomé ajudou a privar o grosso dos ilhéus de ferramentas de reflexão sobre o mundo, tornando-os mais vulneráveis à ascendência de quem, após o 25 de Abril, manipulava com aparente à vontade o novo léxico que pressupostamente passaria a reger o futuro do arquipélago e do mundo.

Tal como no colonialismo, e ainda que sob a aparência da mudança radical do cenário político e social, políticos voluntaristas impuseram a continuidade de processos e de objectivos no tocante à imprensa e à liberdade de expressão. Do tempo colonial para o pós-independência, entre A Voz de S. Tomé e o Revolução são variados os pontos de contacto.

Em termos gerais, a configuração do espaço público mediático no regime colonial de feição ditatorial condicionou o pós-independência. Mas a reincidência nos métodos (tão dúplices quanto no período colonial) foi mais do que uma decorrência da situação colonial. A reincidência nos intentos de conquista das mentes foi uma escolha deliberada e conveniente para a preservação do poder na cúpula do MLSTP.

Assim, também o jornal Revolução serviu para perpetuar o isolamento, cultivando a opacidade. Mas com isso fortaleceu-se a prevalência dos boatos e da rádio boca-a-boca, o que acelerou a corrosão da confiança dos são-tomenses nos seus dirigentes. Nada que nas ilhas não se tivesse já visto. E falado.

Nota: Com pequenas alterações, este texto foi apresentado na Conferência Internacional Media e Império Português, realizada a 1 e 2 de Novembro, em Lisboa, a cujos organizadores estou grato pela oportunidade de participação.