Memorial do Convento: un memorial sobre los olvidados

Uma memória fluida é tudo o que fica de cualquer tempo.

Lídia Jorge A costa dos murmúrios

Introducción

José Saramago, escritor portugués galardonado con el premio Nobel de Literatura en el año 1998, ha sido motivo de numerosos estudios críticos a lo largo de los años. Sus novelas, sobre todo las de su primera etapa, como lo son Levantado do Chão (1980)1, Memorial do Convento (1982), O Ano da Morte de Ricardo Reis (1984) y História do Cerco de Lisboa (1989), abordan temas nítidamente relacionados con la historia de Portugal, en otras palabras, son narrativas ubicadas temporalmente en contextos específicos de la historia portuguesa. Por ejemplo, su primera ficción de cuño histórico LC abarca un amplio período de tiempo, como: el comienzo de la República, la dictadura salazarista, la guerra colonial portuguesa, la Revolución de los Claveles, entre otras; por su parte, MC se centra concretamente en el reinado de D. João V y en la construcción del convento de Mafra, situado temporalmente en el siglo XVIII, aproximadamente en la segunda década del 1700. No obstante, en estas dos primeras novelas encontramos un punto en común: la presencia de una fuerte crítica al discurso histórico y a su modo de narrar los acontecimientos. A pesar de que, tomaremos como objeto de estudio a MC para la realización de esta monografía, resulta relevante mencionar que Saramago ya en LC, demostraba un fuerte interés por observar la sociedad portuguesa desde una perspectiva diferente a la registrada en los manuales de Historia. El objetivo en sus primeras novelas, estaba direccionado a mostrar lo oculto, lo reprimido, lo silenciado. Como el propio narrador de LC lo afirma: “Tudo isto pode ser contado doutra maneira” (Saramago, 1980, p.07).

A partir de sus ficciones, Saramago cuestiona, revisa e interpreta sucesos históricos desde un ojo crítico que observa hasta los pormenores de los acontecimientos del pasado, ofreciendo una nueva mirada de la Historia y de cómo esta puede ser contada.

En esta monografía nos proponemos como objetivo: analizar textualmente aquellos fragmentos del discurso del narrador de MC que evidencien un intento de dejar registro de aquellas vidas silenciadas e ignoradas por el discurso histórico, así como también la crítica sutil, pero a veces directa hacia la Historia oficial y hacia la violencia ejercida sobre los olvidados, sus cuerpos y su voz.

Marco teórico

El interés por el estudio de las novelas saramaguianas ha ido en ascenso en las últimas décadas. Luego del reconocimiento en el Premio Nobel a finales de los noventa, Saramago ha entrado con más fuerza aún en el ojo crítico. Por su parte, la visión de la Historia en sus obras también ha rendido gran cantidad de libros y ensayos. Sin contar que la oposición Historia y Ficción es una temática de gran atractivo para los estudiosos que se han interesado por la obra del escritor portugués. Más concretamente, la temática de los subordinados, marginados, desfavorecidos o como el propio Saramago los denomina en LC: arraia-miúda, ha rendido una variedad de artículos al respecto.

Como hemos señalado, el trabajo ficcional en torno a los sucesos históricos se hace presente en sus primeras novelas, por tal razón estas han sido clasificadas como metaficciones historiográficas. Tal como observó Madeira (2013) rescatando el razonamiento de Hutcheon, este tipo de ficciones son: “àqueles romances famosos e populares que, ao mesmo tempo, são intensamente autorreflexivos e mesmo assim, de maneira paradoxal, também se apropriam de acontecimentos e personagens históricos” (p.97). Además, estas se apoderan “das verdades e das mentiras do registro histórico. (…), certos detalhes históricos conhecidos são deliberadamente falsificados para ressaltar as possíveis falhas mnemônicas da história registrada e o constante potencial para o erro proposital ou inadvertido” (Fontes, 2010, p.76). Es decir, a pesar de que las metaficciones tomen como base los sucesos históricos, estas no pretenden lograr una mímesis de los mismos, sino que, buscan presentarse como un posible discurso de las muchas versiones que podrían llegar a existir de la realidad, problematizando con esto, la propia posibilidad del quehacer histórico. Como observó Cornado (2018), siguiendo a Hutcheon, la relación de estas con la Historia está dada en tanto una postura de cuestionamiento, puesto que, utilizando el recurso de la ironía, estas ficciones problematizan el vínculo de la historiografía con la verdad, provocando “no leitor o repensar e o reinterpretar da história, desafiando o discurso convencional.” (p.70) Su aproximación no es dada de manera ingenua, sino que pretende una contradicción basada en la parodia. La metaficción historiográfica, por lo tanto, reelabora ficcionalmente los sucesos del pasado, tal como sostiene Madeira (2013), haciendo uso de sus verdades, aunque a veces con el objetivo de dudar de ellas. En otras palabras, se cruza lo ficcional con lo que “é comprovadamente histórico e referencial” (Madeira, 2013, p.99).

Saramago ha dejado clara su postura frente a la disciplina de la Historia en más de una ocasión. Como retoma Oliveira (2015), Saramago en entrevista con Mario Passi, sostuvo que para él la Historia no pasa de una invención:

O que lemos é a história do ponto de vista dos homens. Se a narrássemos a partir do ponto de vista das mulheres, ela seria muito diferente. Assim, o mesmo ocorreria se a narrássemos do ponto de vista dos escravos ao invés de fazê-lo da ótica dos patrões. O que o escritor tem a fazer é olhar para a história em cada ângulo diferente, narrá-la de todos os pontos de vista (As cited in Passi, p.12).

En sus ficciones, este escritor intenta demostrar que toda narración como tal, en la cual la historiografía está incluida, presupone que alguien recoja las informaciones, seleccione el material e interprete los hechos. Vistos de este modo, existe una proximidad entre el discurso histórico y el literario. Mediante este preconcepto es que Saramago alerta a sus lectores contra la Historia que pretende presentar los hechos como si existiera una sola interpretación de ellos, unívoca y sin contradicción. Para Saramago, la historia enseñada “dá-nos apenas um percurso, quando são possíveis mil outros […] É essa a minha atitude em relação ao passado. Ver o que há mais além daquilo que já está dito” (de Melo & Moscato, 2018, as cited in Duarte, Milard & Miranda, p.1471). No obstante, como sostuvo Oliveira, a pesar de que muchas de sus ficciones se apropien de los períodos históricos, este no se consideraba un autor de novelas históricas, puesto que, la revisión del pasado tenía como objetivo rescatar figuras olvidadas y silenciadas por la Historia.

Además, en conversación con Juan Arias (1998), el escritor portugués expresa su descontento y su postura pesimista con la historiografía, en tanto que esta oculta la verdadera realidad de los acontecimientos y banaliza hechos relevantes:

Tengo una mirada pesimista sobre la historia, […] sobre los hombres que somos y sobre lo que estamos haciendo. […] La muerte se banaliza para ocultar su realidad […] Cuanto menos se vean, más a gusto se siente la sociedad que ha conseguido ocultarla para que no moleste. Pero ahí sigue con su fuerza ineludible (p.63-82).

Cansado de constatar como la Historia es proclamada, decide subvertir la autoridad de sus verdades. La narrativa metaficcional le permitió a Saramago cuestionar los supuestos históricos, no en un intento de corregirlos, sino de mostrar otras versiones posibles. Sirvió como instrumento de desautomatización de lo conocido y oficializado, posibilitando la existencia de otras historias. Valerse de la metaficción histórica, así como de la ironía que esta forma de narrar posibilita, tal como intentaremos demostrar, le permitió a Saramago realizar una relectura y una reconstrucción de los sucesos, como de los personajes históricos. Del mismo modo también logró su principal objetivo literario: brindarle homenaje a aquellos que han sido olvidados por el discurso oficial.

“A verdade caminha sempre por seu própio pé na história, é só dar-lhe tempo, e um dia aparece e declara, Aqui estou”

Tal como señalamos en la introducción, tanto MC como LC, si bien presentan un fuerte escenario histórico, retomando acontecimientos portugueses en sus narraciones, se alejan, a su vez, de las novelas históricas de tinte más tradicional. Esas cuyos protagonistas eran las familias reales, personajes de la alta sociedad, héroes virtuosos y valientes. A pesar de que, MC es considerada una metaficción historiográfica (véase. Cornado, 2018) puesto que se apropia tanto de personajes como acontecimientos históricos, Saramago toma distancia del tipo de narrativas que ponen en el centro individuos de alta alcurnia y linaje, para dirigir su mirada hacia aquellos que se encuentran invisibles ante los ojos de la Historia: los desfavorecidos, los alienados. Aunque esta novela comience, ya en el primer capítulo, narrando el dilema conyugal de la familia real, poniendo en primer plano al rey D. João V, a medida que avanzan los capítulos, iremos percibiendo como se irá apartando lentamente de la narrativa real para asentar su relato hacia otros horizontes: la historia de existencias que no tienen sus vidas escritas ni contadas en los registros históricos. Tal como sostuvo Cerdeira (1989), esta es una novela do avesso, lo que tendremos ante nuestros ojos será la historia de un ex soldado maneta: Mateus Baltasar Sete Sóis, y de una joven muchacha, Blimunda, que posee el don de ver el interior de las personas si cada mañana al despertar no ingiere una rebanada de pan. Más allá de estos personajes, también conoceremos las penosas existencias y los nombres de individuos que se verán obligados a trabajar bajo condiciones indignas en la construcción de un gigantesco convento, con el único fin de cumplir una deuda religiosa que ni siquiera les pertenece. En otras palabras, los silenciados por la Historia oficial se alzan como protagonistas de esta novela, dejando a merced del juego de la ironía las vidas de los reyes portugueses.

La narración tradicional que engrandecía el poder del rey D. João V en tanto constructor del gran convento de Mafra, será aniquilada en este memorial a partir de un narrador irónico que intentará deconstruirla. El mayor ápice de tal deconstrucción irónica lo constatamos en el claro paralelismo entre dos modos de edificar. Por un lado, tenemos un espectáculo burlesco desarrollándose en el palacio real frente a la construcción en miniatura de la basílica de S. Pedro por parte del rey y posteriormente por sus infantes:

A basílica de S. Pedro já não tem segredos para D. João V. Poderia armá-la e desarmá-la de olhos fechados, sozinho ou com ajuda […] mas o resultado final é sempre o mesmo, uma construção de madeira, um legos, um meccano, um lugar de fingimento onde nunca serão rezadas missas verdadeiras (Saramago, 1994, p.188).

La carnavalización toma cuenta de esta escena, puesto que, cada movimiento insignificante es digno de aplausos y sobresaltos emotivos. Las pequeñas acciones son recibidas por los espectadores como una gran hazaña digna de admiración y alabanza. Además de que, se remarca irónicamente la necesidad del rey en recibir ayuda para erguir tal insignificancia: “a corte aplaude […] D. João V tinha camaristas que o ajudavam a levantar e assentar a cúpula de Miguel Ângelo […] Porém, aqui, o que conta é o espectáculo, está meia corte reunida para assistir ao brinquedo dos infantes” (Saramago, 1994, p.188). Por otro lado, tenemos su oposición, la verdadera construcción del convento de Mafra con sus auténticos edificadores. La escena demuestra el real padecimiento de los hombres y los esfuerzos requeridos para tal acción. Los trabajadores son comparados con hormigas en su constante movimiento mecanicista:

A todo o momento o carro se escapava, era preciso meter-lhe logo os calços, desatrelar as juntas quase todas, três ou quatro de cada lado chegavam para mover a pedra, mas então tinham os homens de pegar às cordas da traseira da plataforma, centenas de homens como formigas, de pés fincados no chão, corpos inclinados para trás, músculos retensos, sustentando o carro que ameaçava arrastá-los para o vale, lançá-los para fora da curva como uma chicotada (Saramago, 1994, p.170).

Este paralelismo representa la caída del poder de D. João V, en tanto que el narrador deja en evidencia que este no es sujeto de acción en la construcción del gran convento, deconstruyendo así su figura histórica en la ficción.

MC es una novela que se centra en narrar la vida de aquellos hombres y mujeres cuyas existencias no han sido inscritas en los documentos históricos, pero que, de alguna manera, han sido parte importante en este acontecimiento, dejando sus cuerpos y sus vidas en ello. Como señaló Cerdeira da Silva (1989): “Memorial do Convento rebela-se contra a visão de uma História que coloca o rei como sujeito da acção de «erguer» o Convento de Mafra […]. Propõe-se a resgatar o papel dos oprimidos ao escrever o seu memorial” (p.33).

Por otro lado, ya en LC podíamos percibir una profunda inclinación por la revisión de los hechos históricos. Tal motivación literaria, según Carlos Reis (2004), fue posible luego de la toma de conciencia poscolonial. Las ficciones portuguesas publicadas luego de la Revolución de los Claveles2, presentan un profundo interés por revisar y revivir los dramas pasados. Y por su parte, muchas de estas, presentaban el aspecto central de adentrarse en “aquela grande zona de oscuridade” (Reis, p.37). Pero la gran pregunta es: ¿Cómo revisar y contar aquello que no ha sido registrado oficialmente por la Historia? Siguiendo el razonamiento de Cerdeira (1989), es en esta instancia de encontrarse frente a la ausencia de registros donde el escritor debe colocar su pluma en marcha y cumplir con su labor:

Onde não há documentos escritos deve o escritor fazer o seu mel, mesmo se não há aparentemente flores, senão continuaríamos a crer que, no passado, só havia nomes que até hoje a história registou, e o resto era uma massa informe, sem postura, sem rostro, sem sonhos, sem desejos (p.35).

El juicio por la omisión de ciertas existencias en pro de destacar otras más ilustres, se encuentra patente desde las primeras páginas de LC: “E esta outra gente quem é, solta e miúda, que veio com a terra, embora não registada na escritura, almas mortas, ou ainda vivas?” (Saramago, 1980, p.07). Este narrador observa y se pregunta por este grupo humano, por esas vidas, por esa masa uniforme, existencias no reconocidas por los registros oficiales, personas sin rostros, seres que hasta lo hacen dudar si aún poseen vitalidad en su cuerpo: almas mortas, ou ainda vivas?. Estos sujetos han permanecido durante mucho tiempo silenciados por la Historia que generan un estado de confusión en el propio narrador cuando percibe sus existencias. La breve cita extraída de LC demuestra, a nuestro entender, una crítica hacia los documentos históricos de su tiempo, crítica que tomará continuidad en sus próximas narrativas. En cierto sentido, podemos sostener que esta novela da comienzo a la labor comprometida de José Saramago, en tanto una postura de sacar a la luz, a través de la ficción, lo que por mucho tiempo ha permanecido en la oscuridad y en los márgenes. Y, por ende, dicha novela es un claro antecesor de la línea de interés que encontraremos en MC. Tal como sostuvo Matias (2019), “[Saramago em Memorial] persegue a temática desenvolvida em Levantado do Chão, pois novamente investe na sobrevalorização de personagens do povo” (p.8).

La nueva visión que intenta transmitir y demostrar el narrador de Saramago está orientada a que la Historia no es tan verídica como aparenta ser a simple vista. Por detrás de la edificación del convento de Mafra se encuentra callada y oculta la agresión a la que estuvieron sujetos miles de hombres que tuvieron que abandonar sus hogares involuntariamente para cumplir un deber que, en la posteridad, ni siquiera les sería reconocido:

A verdade apresentada pela história tradicional é questionada e colocada à prova. Leva-nos a questionar se, por traz da narrativa histórica tradicional, não há uma série de outras verdades que foram, de alguma forma, “apagadas” do relato da história tradicional. (Assunção, 2013, p.199)

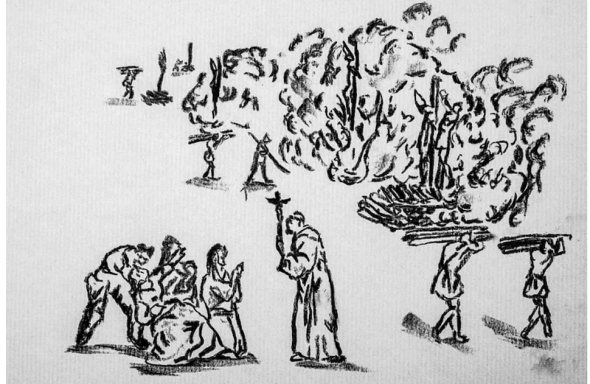

Imagen extraída de Mendes, R. (2018). O 'Memorial do Convento' é o mito, é o nada e é tudo.

Imagen extraída de Mendes, R. (2018). O 'Memorial do Convento' é o mito, é o nada e é tudo.

En la novela, encontramos varios momentos donde se demuestra directa e indirectamente la violencia ejercida por el mandato monárquico, sin embargo, existen dos momentos claves donde el narrador los explicita con más nitidez. Cabe señalar que, el abuso de poder por parte de la autoridad real es una cuestión omitida en los libros de Historia, es en dirección a este aspecto, donde radica con más fuerza la intención saramaguiana de desmitificar las verdades oficiales. No obstante, tal como señaló Vecchio (2017), Saramago no niega la Historia oficial, sino que intenta romper la hegemonía de este discurso, de modo que nada sea impuesto como verdad única. En cuanto a la opresión: la primera constatación explícita de violencia, que nos interesa para esta monografía, la encontramos en el episodio del traslado de la piedra de Pêro Pinheiro a Mafra (capítulo XIX); y la segunda, cuando los cuadrilleros son enviados, por órdenes del rey, a reclutar hombres con la intención de acelerar la construcción de la basílica de Mafra, con el único fin de terminar la edificación a tiempo para la fecha establecida (capítulo XXI).

En el capítulo XIX el narrador da a conocer a sus lectores el mecanicismo del trabajo pesado al que estaban sujetos estos hombres. A su vez, este mostrar puede ser interpretado como una forma de hacer justicia a aquellos que lo han padecido en carne propia, sacando a la luz su cruda realidad diaria. Constatamos una labor sobrehumana: “As subidas, se não havia curvas, resolvia-as a força bruta, tudo a puxar” (Saramago, 1994, p.170), tenemos cuerpos sudados por la fuerza ejercida: “Os homens deitam-se no chão, sem forças […] os rostos congestionados e alagados de suor” (Saramago, 1994, pp. 170-171); hombres comparados con mulas de cargas: “Baltasar puxou e empurrou carros de mão, até que um dia se achou cansado de ser mula de liteira” (Saramago, 1994, p.160); trabajadores que vivían con el miedo de perder la vida en un simple descuido: “fantasia, que é realmente um homem quando só for a força que tiver, quando mais não for que o medo de que lhe não chegue essa força para reter o monstro que implacavelmente o arrasta” (Saramago, 1994, p.175); carrozas casi en un estado inmóvil debido a lo pesado de su cargamento: “se pudéssemos contar os carros que se movem […] vistos daqui parece que estão parados, é por ser tão pesada a carga” (Saramago, 1994, p.160); etc. La movilización y el recorrido de estos hombres de Pêro Pinheiro a Mafra, según Cerdeira, es toda una epopeya de héroes inocentes atados a un sacrificio por necesidad. El narrador saramaguiano hace explícito que estos fueron estimulados más que por voluntad, por necesidad. De tal manera, lo señala: “lá em baixo outras vontades andam, presas ao globo terra pela lei da gravidade e da necessidade” (Saramago, 1994, p. 160). Los héroes de esta nueva odisea son hombres que conforman una masa anónima y común, no se destacan por su valentía, ni por su coraje, puesto que, en varias ocasiones el narrador nos recuerda el profundo miedo en su interior: “enrolados nas mantas, extenuados da grande descida ao centro da terra, espantados ainda estarem vivos, uns que outros resistindo ao sono, com medo de ser isso a morte” (Saramago, 1994, p.176). Tampoco son héroes al estilo de un Aquiles o un Odiseo, sus bellezas no relucen, no se destacan por su cabellera o por su esbeltez, son seres ordinarios con sus miserias y sus desgracias. En resumidas cuentas, son héroes modernos, unidos por la necesidad y por la desventura de estar subyugados a las injusticias de una monarquía abusiva. El propio narrador, en un largo parlamento, destaca el juicio que se le podría hacer a esta nueva epopeya si la compararan con las del pasado épico:

não tardaria que se começasse a dizer que isto é uma terra de defeituosos, um marreco, um maneta, um zarolho, e que estamos a exagerar a cor da tinta, que para heróis se deverão escolher os belos e formosos, os esbeltos e escorreitos, os inteiros e completos, assim o tínhamos querido, porém, verdades são verdades, antes se nos agradeça não termos consentido que viesse à história quanto há de belfos e tartamudos, de coxos e prognatas, de zambros e epilépticos, de orelhudos e parvos, de albinos e de alvares, os da sarna e os da chaga, os da tinha e do tinhó, então sim, se veria o cortejo de lázaros e quasímodos que está saindo dá vila de Mafra (Saramago, 1994, p.162).

Los héroes que se encuentran en los manuales de Historia no se asemejan a Baltasar, ni a sus compañeros, estos están más para Lázaros y Quasimodos, pero no por eso sus historias pierden relevancia frente a las demás. Ya quisiera el narrador relatar las vidas de esos ilustres hombres, pero la realidad portuguesa del siglo XVIII no era esa, la verdad no era tan esplendorosa como consta en el registro histórico, esta es la verdadera historia, pues “verdades são verdades” (Saramago, 1994, p.162). En la oscuridad de la madrugada, todas y cualquier diferencia desaparece, todos están subordinados a la misma situación: “o que vale é que de noite todos os gatos são pardos e vultos todos os homens” (Saramago, 1994, p.162). Asimismo, vuelve a remarcar el nulo poder de decisión al que estaban sujetos estos hombres, es decir, el no poder elegir su propio querer, al sostener que si Blimunda los hubiera visto sin haber ingerido su rebanada de pan: “que vontade veria em cada um, a de ser outra coisa” (Saramago, 1994, p.162). Como afirmó Cerdeira (1989) el tono epopéyico en este capítulo es utilizado con intención antiépica, puesto que, la voluntad de Saramago estaba orientada a narrar la contra historia de los relatos tradicionales.

Por otro lado, hasta podríamos sostener que este capítulo es presentado en clave bélica, dado que, encontramos varias alusiones y referencias a la guerra, como si estos hombres de verdad marcharan hacia la batalla, o quizá, hacia el matadero: “é como estar na engorda antes do matadouro” (Saramago, 1994, pp.162-63). La atmósfera bélica resuena por los aires en la descripción de ese desplazamiento conjunto de hombres y animales: “todos estes homens […] vão partir para Pêro Pinheiro, eles e os quatrocentos bois” (Saramago, 1994, p.161). Los primeros, armados con sus herramientas de trabajo; los segundos, dispuestos a la labor de llevar la carga. El narrador saramaguiano nos describe un verdadero combate, donde hombre y buey unirán sus fuerzas como aliados para evitar la muerte frente al enemigo: “duzentos bois agitaram-se […] todo o mundo puxa com entusiasmo, homens e bois” (Saramago, 1994, p.166). Armados como una verdadera tropa, estos avanzan en dirección a su adversario: “Armados de alviões e pás, os homens de Mafra avançaram” (Saramago, 1994, p.164). Como todo enfrentamiento bélico, existe un contrincante, un otro que debe ser combatido, un otro que representa peligro y muerte. Como tal, estos trabajadores anónimos también tendrán el suyo: “mãe gigantesca sobre a qual poderiam deitar-se quantos homens, ou ela esmagá-los a eles, quantos” (Saramago, 1994, p.164). La gigantesca piedra de mármol es su verdadero enemigo, el peligro que ésta representa es evidente para ellos, pues un simple descuido o un error de cálculo, puede desencadenar una fatalidad. Además, son trabajadores que están subordinados a mandatos militares, tal como los soldados, estos reciben órdenes con el sonar de la corneta: “Escuro ainda, tocou a corneta” (Saramago, 1994, p.165); “taratatá-tá, sopra a corneta” (Saramago, 1994, p.176). Como señaló Vecchio (2017, p.110), Saramago a través de su ficción explora aquello que fue “pouco explorado ou mesmo banido pela oficialidade dos documentos escritos”, buscando con esto, la desmitificación de la realidad descrita en los manuales de Historia. El narrador saramaguiano en sus reiteradas referencias a lo bélico, intenta demostrar la violencia y la represión institucionalizada a la que estaban sujetos estos hombres. Como sostuvo Cerdeira (1989), la construcción del convento fue y representó un verdadero modelo de represión, esta fue una guerra en todos sus sentidos, con sus respectivos saldos de muertos, trabajadores heridos, familias destruidas, animales y hombres violentados por la fuerza bruta: “verdadeiramente isto é um campo de batalha, nem lhe faltam os seus mortos e os seus feridos, não sendo todos da mesma qualidade, como diríamos, quatro cabeças, que é boa maneira de contar” (Saramago, 1994, pp.176-77). Podemos percibir una profunda preocupación por describir a estos trabajadores como verdaderos soldados que llegan de una guerra, en sus cuerpos están talladas las marcas del cansancio, del sacrificio y del esfuerzo desmedido al que estuvieron expuestos durante los días que duró el traslado de la piedra a Mafra: “rostos fatigados, estas barbas crescidas, estas grossas e calosas mãos, sujas, as unhas negras de luto, como é costume dizermos, este intenso suor” (Saramago, 1994, p.171). Así: “Quando entraram no terreiro, foi como se estivessem chegando duma guerra perdida, sujos, esfarrapados, sem riquezas” (Saramago, 1994, p.179). En resumidas cuentas, constatamos un panorama de hombres que sufren por un trabajo bruto que el lector, desde la comodidad de su hogar, jamás lo comprendería: “se achar que não tem o caso supremas dificuldades é porque não levou esta pedra de Pêro Pinheiro a Mafra e apenas assistiu sentado, ou se limita a olhar de longe, do lugar e do tempo desta página” (Saramago, 1994, p.174). Cuerpos mutilados, que duelen pero que no se les está permitido la queja: “doem todos os músculos dos homens, mas quem se queixa, se para isto mesmo lhes foram dados” (Saramago, 1994, p.176). Además, en este capítulo se busca cuestionar la veracidad de los acontecimientos históricos, demostrando a través de la ficción, esa otra verdad que se esconde por detrás de los discursos oficiales. Se critica un poder real que abusa de su autoridad sin medir las consecuencias de sus decisiones, donde la represión pareciera no tener fin:

Tão grande fora o sofrimento durante este arrastado dia, que todos diziam, Amanhã não pode ser pior, e no entanto sabiam que iria ser pior mil vezes […]. Um homem nunca sabe quando a guerra acaba. Diz, Olha, acabou, e de repente não se acabou, recomeça, e vem diferente (Saramago, 1994, pp. 173-194).

Por su parte, en el capítulo XXI, constatamos la continuación de esa guerra absurda, no obstante, la represión monárquica se hace más explícita en la cruzada sin sentido de estos seres miserables, estos que ni siquiera saben el motivo por el cual se los reclutan de forma tan brutal: “que todos estes homens são cruzados duma nova cruzada, que cruzados são estes que tão pouco sabem da sua cruzadia” (Saramago, 1994, p.201). En dicho capítulo se explicita nítidamente la fuerza bruta y la violencia ejercida sobre los desfavorecidos. El propio narrador señala cómo estos hombres están en un estado de subordinación casi esclavista, pasando a ser considerados como animales de caza por el rey y sus cuadrilleros, privándolos completamente del derecho de decisión y de querer: “Foram as ordens, vieram os homens. De sua própria vontade alguns, aliciados pela promessa de bom salário, por gosto de aventura outros, por desprendimento de afectos também, à força quase todos” (Saramago, 1994, p.198). Resulta relevante observar la afirmación de que casi todos han sido llevados por la fuerza, demostrando la represión a la que estaba sometida el reino portugués. Como afirmaron Melo y Moscato (2018, p.1470), Saramago describe la “violência que se comete contra os homens livres que, sem direito de escolha, são recrutados à força para o trabalho no convento”. Violencia que no solamente se ejercía de forma directa, sino que también de manera indirecta reflejada en la apropiación de tierras privadas por parte del rey, en el capítulo X de la novela: “Haviam sido terras de cultivo, agora estão abandonadas. […] Tudo isto pertence ao mesmo dono, a el-rei, que se ainda não pagou, pagará, que lá de boas contas é ele, faça-se-lhe essa justiça” (Saramago, 1994, p. 69). Sin embargo, la mayor denuncia y crítica de injusticia y crueldad practicada sobre estos hombres, se manifiesta, cuando el narrador destaca la cualidad de inocente del diablo. El asombro de este al contemplar la maldad de la escena que se desarrolla ante sus ojos, es un claro juicio a la forma violenta de gobernar del rey, puesto que, al diablo nunca se le habría ocurrido aplicar tales castigos en su reino: “Em cima deste valado está o diabo assistindo, pasmando da sua própria inocência e misericórdia por nunca ter imaginado suplício assim para coroação dos castigos do seu inferno” (Saramago, 1994, p. 175). La malignidad de las órdenes de D. João V estaban por encima de las del propio diablo, de tal forma el panorama violento se repetía por los distintos rincones del territorio: invasión de propiedad privada; hombres huyendo con el fin de escaparse del mandato; individuos atados en cuerdas, presos por la cintura unos con otros: “ora com improvisada pescoceira, ora ligados pelos tornozelos, como galés ou escravos” (Saramago, 1994, p.198); esposas y niños corriendo en desespero; mujeres intentando subordinar a los cuadrilleros, entregándoles sus cuerpos para liberar a sus maridos: “quadrilheiros houve que se gozaram das mulheres dos presos, que a tanto se sujeitaram as pobres para não perder os seus maridos” (Saramago, 1994, p.199). La brutalidad era ejercida sobre estos sujetos, sin importar si eran demasiado jóvenes o demasiado viejos, estos hombres eran reclutados como si “andassem os corregedores a prender para a tropa ou para a Índia” (Saramago, 1994, p.199). En caso de no estar aptos para la labor, serían liberados y despachados como meros objetos inservibles: “Não serves, volta para a tua terra, e eles vão, por caminhos que não conhecem, perdem-se, fazem-se vadios, morrem na estrada, às vezes roubam, às vezes matam, às vezes chegam” (Saramago, 1994, p.202). Seres humanos llevados contra su voluntad, atados unos a los otros, bajo condiciones indignas, padeciendo hambre y las desventuras del mal clima, muchos perdieron la vida al intentar escaparse, otros la perdieron por las condiciones de la cruzada y otros la perderán en la edificación del convento, pues: “alguns ficaram feridos, para não falar daquelas cinco minas que rebentaram inesperadamente e fizeram em pedaços três homens inteiros. […] ainda ontem morrer um era uma tragédia e hoje é banalidade evaporarse um milhão” (Saramago, 1994, pp.194-95). Este capítulo demuestra críticamente la cosificación del hombre, así como también la indiferencia del rey hacia sus trabajadores, puesto que, como afirmó Cornado (2018), estos son tratados como prisioneros, llevados a la fuerza bruta, como si en verdad hubieran cometido algún delito. Saramago denuncia el sistema político monárquico que consideraba a los hombres de su reino más como animales de carga que como humanos. Y, a su vez, también cuestiona el poder del gobernante en mandar órdenes sentado en su bello trono: “Quanto pode um rei […] sentado em seu trono” (Saramago, 1994, p.199), al mismo tiempo que, sin más esfuerzos, puede determinar sobre la vida de hombres y mujeres a su placer, tal como señaló Melo y Moscato (2018): “apenas para satisfazer sua vaidade” (p.1471).

Para Sousa y Queiroz (2015), en MC se critica fuertemente las lagunas evidentes que han dejado los registros históricos con respecto a este acontecimiento, y como la Historia lo relata desde una óptica diferente. La grandiosidad de este convento solo puede ser reconocida por la dimensión del sacrificio y el sufrimiento padecidos por aquellos, que por necesidad y sin poder elegir, fueron sus verdaderos constructores. Los protagonistas son estos trabajadores sin prestigio alguno que se vieron obligados a erguir un monumento con el cual no tienen ninguna relación: “vão aqui seiscentos homens que não fizeram filho nenhum à rainha, e eles é que pagam o voto” (Saramago, 1994, p.174). Estos hombres pobres y sin trabajo, sometidos a esfuerzos sobrehumanos deberían tener sus nombres registrados en los libros de Historia, ya que, gracias a su esfuerzo, este monumento pudo ser edificado: “mas se estes homens e estes bois não fizerem a força necessária, todo o poder de el-rei será vento, pó e coisa nenhuma” (Saramago, 1994, p. 164). Saramago quita y desmerece cualquier reconocimiento al rey como el verdadero constructor del convento, el poder de su majestad quedaría anulado si no hubiera sido por la fuerza de estos hombres y bueyes. Como sostuvo de Melo y Moscato (2018): “[a] efetiva construção […] se dá pelo povo comum, que trabalha, perde sua liberdade, seus bens e suas vidas para que o nome de D. João V brilhe na história oficial” (p.1463).

Por otro lado, la voluntad de Saramago en dejar registro de estas vidas silenciadas la constatamos precisamente en el capítulo XVIII, puesto que, el narrador permite que algunos de los anónimos nos cuenten su vida y su procedencia. De esta manera, va dotando de historia a quienes no han pasado a la Historia oficial. Partiendo de sintagmas tales como: “O meu nome é” y “Chamo-me” estos sujetos oprimidos se van presentando:

O meu nome é Francisco Marques, nasci em Cheleiros […], O meu nome é José Pequeno, não tenho pai, nem mãe, nem mulher que minha seja […], Chamo-me Joaquin da Rocha, nasci no termo de Pombal […], O meu nome é Manuel Milho, venho dos campos de Santarém […], O meu nome é João Anes, vim do Porto e sou tanoeiro […], O meu nome é Julião Mau-Tempo, sou natural do Alentejo […], O meu nome é Baltasar Mateus, todos me conhecem por Sete-Sóis (Saramago, 1994, pp.155-157)

Con todo, se nos va relatando con detalles de la vida personal de algunos de ellos y los motivos por los cuales estos hombres abandonaron sus hogares para dirigirse a Mafra con el propósito de construir el convento. Unos movidos por el hambre, otros por la promesa de una vida mejor, pero al final, resultan ser vidas tan parecidas por sus miserias en común: “[Baltasar] ficará calado, ouvindo apenas […] ainda que seja o da mesma e repetida história” (Saramago, 1994, p.155). La indicación de que se trata de la repetición de la misma historia nos advierte el parecido de estas vidas, tan miserables en su existencia. En la gran movilización de estos hombres hacia Pêro Pinheiro en busca de la monumental piedra, el narrador observa con atención:

Vão outros Josés, e Franciscos, e Manuéis, serão menos os Baltasares, e haverá Joões, Álvaros, Antónios e Joaquins, talvez Bartolomeus, mas nenhum o tal, e Pedros, e Vicentes, e Bentos, Bernardos e Caetanos, tudo quanto é nome de homem vai aqui, tudo quanto é vida também, sobretudo se atribulada, principalmente se miserável (Saramago, 1994, p.162).

Al mencionar los nombres en plural: “Josés”, “Franciscos”, “Álvaros”, “Antónios”, etc., genera una sensación de agrupación y de colectivo, pero también de cantidad, “tudo quanto é nome de homem vai aqui” (Saramago, 1994, p.162). Son muchos los sujetos involucrados en esta construcción sin sentido. Pero, a su vez, se recalca que son existencias con vivencias en común “principalmente se miserável” (Saramago, 1994, p.162), aunque se remarque su aparente variedad “tudo quanto é vida” (Saramgo, 1994, p.162).

Por otro lado, el narrador también manifiesta una necesidad y obligación en dejar constancia de los nombres de aquellos que no han tenido la oportunidad de contar sus vidas, tal como lo han hecho Francisco Marques, José Pequeno, Joaquin da Rocha, etc. El impedimento para realizar tal labor se ve imposibilitado debido a la gran cantidad de sujetos implicados en este acontecimiento: “não podemos falar-lhes das vidas, por tantas serem […] estariam vinte mil homens” (Saramago, 1994, pp.159-162). Sin embargo, no excluye la voluntad de dejar una pequeña huella que los represente. Así, en una enumeración por orden alfabética, Saramago buscará inmortalizar a esta gran masa de olvidados, unidos en la ejecución de una hazaña deshumana:

Já que não podemos falarl-hes das vidas, por tantas serem, ao menos deixemos os nomes escritos, é essa a nossa obrigação, só para isso escrevemos, torná-los imortais, pois aí ficam, se de nós depende, Alcino; Brás, Cristóvão, Daniel, Egas, Firmino, Geraldo, Horácio, Isidro, Juvino, Luís, Marcolino, Nicanor, Onofre, Paulo, Quitério, Rufino, Sebastião, Tadeu, Ubaldo, Valério, Xavier, Zacarias, uma letra de cada um para ficarem todos representados, porventura nem todos estes nomes serão os próprios do tempo e do lugar, menos ainda da gente, mas, enquanto não se acabar quem trabalhe, não se acabarão os trabalhos, e alguns destes estarão no futuro de alguns daqueles, à espera de quem vier a ter o nome e a profissão (Saramago, 1994. p.162).

Como observa Saramago, es deber y responsabilidad del escritor dejar registro de estas existencias, pues “só para isso escrevemos […] se de nós depende” (Saramago, 1994, p.162). Asimismo, enfatiza en aclarar que los nombres no son más que representaciones de una masa anónima, en tanto que no representa específicamente un sujeto en particular: “uma letra de cada um para ficarem todos representados […] [pois] nem todos estes nomes serão os próprios do tempo e do lugar” (Saramago, 1994, p.162). Además, señala cómo estas vidas se van conectando entre sí: “e alguns destes estarão no futuro de alguns daqueles” (Saramago, 1994, p.162). Como sostuvo Vecchio (2017), el narrador “deixa emergir o povo e aí elege os seus novos heróis, nomeia-os quando o silêncio da história vitoriosa tentara encobrir os seus nomes” (p.122). Lo que la Historia oficial intenta omitir, Saramago lo nombra y lo hace visible. Una demostración incuestionable al respecto la encontramos luego del episodio de la muerte de Francisco Marques: el narrador llama la atención al hecho de que sólo los lectores (“e tu, e tu”) y él (“só eu”) son los únicos conocedores de la vida de este hombre, pues la Historia como tal, no registra en sus manuales vidas poco relevantes. En efecto, así lo advierte:

Falta aqui um ouvinte, só eu, e tu, e tu, damos pela ausência, outros nem sabiam quem fosse Francisco Marques, alguns o viram morto, a maior parte nem isso, não se vá julgar que desfilaram seiscentos homens diante do cadáver em última e comovida homenagem, são coisas que só acontecem nas epopeias (Saramago, 1994, p.177).

Imagen extraída de Morais, A. (2019). 'Memorial do Convento' de José Saramago. Centro Nacional de Cultura

Imagen extraída de Morais, A. (2019). 'Memorial do Convento' de José Saramago. Centro Nacional de Cultura

La ausencia de Marques sólo puede ser percibida por los lectores, puesto que, sólo nosotros fuimos conocedores y oyentes (si tenemos en consideración que en el capítulo XVIII este personaje nos contó brevemente su historia mediante un discurso directo que partía del sintagma “meu nome é”) de su existencia en este mundo. Para los discursos historiográficos, así como para un gran número de sus compañeros de trabajo, la ausencia de Francisco Marques pasa desapercibida, “outros nem sabiam quem fosse […] alguns o viram morto, a maior parte nem isso” (Saramago, 1994, p.177). Se juzga que su vida y la pérdida de ella carecían de relevancia para ser advertidas, así como también para ser registradas por los manuales. Marques no era el prototipo de héroe cuya existencia debía ser inscrita y cantada en las epopeyas históricas, su vida se igualaba a las de esa gran masa anónima relegada a cumplir los deseos caprichosos del Rey, y, por lo tanto, su ausencia, pasa inadvertida, puesto que, como observa el narrador saramaguiano: “com a morte sempre se acabam as histórias” (Saramago, 1994, p.179). Con ello, podríamos interpretar que con la muerte de este hombre automáticamente se acabaría su historia, al menos que alguien dejara constancia de ella. La importancia de dejar por escrito un suceso o un hecho nos hace recordar un parlamento de la novela de Lídia Jorge, A costa dos murmúrios3 (1988), donde el narrador sostiene: “Se ninguém fotografou nem escreveu, o que aconteceu durante a noite acabou com a madrugada – não chegou a existir” (Jorge, 2004, p.20). Mediante esta cita percibimos el valor del registro, de lo contrario todo deja de existir de la noche a la mañana. No obstante, este es uno de los propósitos de Saramago: dejar constancia de la existencia de estos hombres olvidados por la Historia. Así pues, es a través de esta novela donde la vida de Francisco Marques quedaría inmortalizada para la posteridad, sirviendo como metonimia de otras vidas da arraia-miuda.

Conclusión

MC busca una deconstrucción crítica del pasado y, a su vez, un intento de corregirlo. Dicho de otra manera, es una alteración del episodio histórico en tanto que este puede ser corregido, problematizado y contado de otro modo. Como observó Roani (2003), José Saramago entabla un diálogo con el discurso histórico, “mas que abraça a possibilidade de dizer ou de falar dessa História de uma outra maneira” (p. 09). Esta otra forma de discutir con la Historia a través de la ficción se hace patente en ese demostrar y darle visibilidad a aquello silenciado por dicha disciplina, desmitificando los sucesos históricos. Los dos momentos de violencia y represión constatados tanto en el capítulo XIX, como en el XXI, buscan sacar a la luz y denunciar el abuso de poder por parte de la autoridad real, así como también la agresión a la que estaban sujetos los más desfavorecidos. Opresión silenciada y omitida en los manuales de Historia. Existe una constante preocupación en dejar registro de las existencias y de los nombres de esos hombres que han puesto sus manos y sus cuerpos para construir un convento que no les hacía sentido. Al final, las vidas de estos marginados resultan ser más relevantes e importantes para la historia de MC, puesto que, fueron estos los verdaderos constructores, demostrando la falacia histórica del crédito otorgado a D. João V como el edificador del convento de Mafra. Los Josés, los Franciscos, los Baltasares, los Joões son los verdaderos merecedores del mérito de la edificación del gran monumento, estos han abandonado sus hogares y sus familias, han puesto su última gota de sudor, hasta han dado su vida para que en la posteridad las multitudes se maravillen al contemplar la varanda del convento:

tudo por causa de uma pedra que não precisaria ser tão grande, com três ou dez mais pequenas se faria do mesmo modo a varanda, apenas não teríamos o orgulho de poder dizer a sua majestade, É só uma pedra, e aos visitantes, antes de passarem à outra sala, É uma pedra só, por via destes e outros tolos orgulhos é que se vai disseminando o ludíbrio geral, com suas formas nacionais e particulares, como esta de afirmar nos compêndios e histórias (Saramago, 1994, p.173-74).

Estos hombres son los que han sido arrancados a la fuerza, llevados contra su voluntad a una cruzada forzada, atados como prisioneros y esclavos. Como observó Cornado (2018), Saramago crea una perspectiva más humana de la Historia, mostrando que esta masa de anónimos también hace parte de los relatos históricos. Y que, por lo tanto, también contribuyeron y hacen parte de la memoria de Portugal, por eso sus historias son narradas desde la seriedad, desde la humanidad y del compromiso, demostrándonos la sensibilidad y la empatía de quien escribe. En esta novela, no sólo conocimos sus vidas, sino que también llegamos a saber sus nombres, uno por uno, aunque solamente de forma representativa. José Saramago escribe sobre el papel la ficcionalización de existencias que han participado de grandes hechos pero que no se las han reconocido porque “ninguém fotografou nem escreveu” (Jorge, 2004, p.20). Por consiguiente, no tuvieron la oportunidad de existir en los documentos, ni en los manuales históricos. Sus nombres han sido apagados y relegados al olvido. Por esta razón, Saramago escribió este memorial sobre los olvidados, para darles la posibilidad de poder ser y existir: “a proposta de escrever um memorial do convento é a de fazer um memorial dos verdadeiros construtores do convento, com toda a sua pobreza, fruto dos governos autoritários” (Sousa y Queiroz, 2015, p.14), adoptando así una postura crítica contra la historiografía.

Bibliografía

Arias, J. (1998). José Saramago: El amor posible. Planeta.

Assunção, K. L. (2013). ‘Memorial do Convento’, de José Saramago: embate entre o discurso, a História e a ‘verdade’”. Linguagem – Estudos e Pesquisas, 17 (02), 183-204.

Cerdeira, T. C. (1989). O Memorial do Convento ou a história da repressão da utopia. José Saramago entre a história e a ficção: uma saga de portugueses. (pp.193-263). Dom Quixote.

Cornado, I. S. (2018). Ironia, paródia e metaficção historiográfica em Memorial do convento, de José Saramago. Olho d’agua, (1), 66-92.

de Melo, M. D. C., Moscato, D. C. (2018). Romance Histórico Moderno e a História Cultural: Pontos de articulação na obra Memorial do convento, de José Saramago. Revista Thema, 15 (04), 1456-1474.

Fontes, M. H. S. (2010). O histórico e o ficcional na obra de José Saramago. Revista do Curso de Letras da UNIABEU, 1 (2), 75-85.

Jorge, L. (2004). A costa dos murmúrios. Record.

Madeira, C. E. (2013). Entre a literatura e a história: a narrativa pós-moderna em José Saramago. Revista escritos, (7), 97-117.

Matias, F. S. (2019). Saramago e a sua crítica ao salazarismo nos seus romances iniciais. NAVEGAÇÕES, 12 (02), 01-12.

Oliveira, V. L. (2015). Um outro olhar sobre a História, em Levantado do Chão, de José Saramago. Miscelânea, 17, 11-29.

Reis, C. (2004). A ficção portuguesa entre a Revolução e o fim do século. Scripta, 08 (15), 15-45.

Roani, G. L. (2003). Espaços que a história tece na ficção de Saramago. Letras, (27), 99–110.

Saramago, J. (1980). Levantado do Chão. Editorial Caminho.

Saramago, J. (1994). Memorial do Convento. Editores Reunidos.

Sousa, R., Queiroz, C. S. (2015). José Saramago e a metaficção historiográfica: uma leitura de Memorial do Convento. MEMENTO- Revista de Linguagem, Cultura e Discurso. 06 (02), 1-17.

Vecchio, D. (2017). As práticas indiciárias de José Saramago. Convergência Lusíada, (37), 108-127.

Monografía presentada para aprobación del Seminario de Literatura Portuguesa

- 1. 1Cabe especificar que, cada vez que nombre a las novelas de este escritor, lo haré mediante abreviación, en este caso LC para la novela de 1980 y MC para la que le sigue en cronología.

- 2. 3 La Revolución de los Claveles (25 de abril de 1974) fue un golpe de Estado que dio fin al Estado Novo, una larga dictadura de 48 años, restaurando la democracia portuguesa luego de casi cinco décadas (1933- 1974). Como afirmó Reis (2004), esta revolución puso fin a un tiempo político, pero también a uno cultural: “Esse tempo vem a ser a etapa final e a vários títulos agônica de um regime ditatorial, repressivo e isolacionista, com tudo o que isso significou de limitação à livre expressão do pensamento e das práticas artísticas” (p.16), dando cierre a un silencio castrador impuesto por décadas.

- 3. 4A costa dos murmúriosretoma la cuestión del relato contado a través de la memoria. La memoria en esta novela es evocada por parte de Eva Lopo, protagonista y narradora del segundo relato, donde en un ir y venir entre dos tiempos, el pasado y el presente, irá hurgando entre sus recuerdos los hechos vividos por ella misma a veinte años atrás, cuando los portugueses se enfrentaban en conflicto armado con los mozambiqueños en la década del 60 y comienzos del 70, en plena guerra colonial.