Julgamentos de feitiçaria, hegemonias locais e relativismos

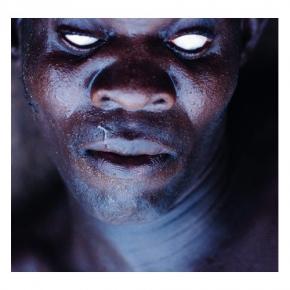

imagens do filme Dansa als Esperits, de Ricardo Íscar.

Dizer que existe prática de feitiçaria em Moçambique é a mera constatação de um facto evidente e recorrente, quer o recurso a ela tenha em vista provocar efeitos activos ou proteger-se deles, seja para fins considerados legítimos ou ilegítimos, benéficos ou malévolos.

A questão da eventual eficácia dessa prática já tenderá a dividir os leitores, entre um cepticismo assumido, atitudes de dúvida plausível, elaborados discursos acerca de eficácia simbólica e um receio ou concordância mais ou menos envergonhados.1

No entanto, mais do que a prática de feitiços e de procedimentos rituais que possam ser assim considerados, interessa-me neste artigo equacionar algo que – quer calhe ou não atingir eventuais praticantes de tais artes – sempre conduz a consequências graves e se entrelaça com o tema do “pluralismo jurídico”, ciclicamente levantado nos países da África austral. Refiro-me às acusações de que alguém praticou ou encomendou feitiços e aos processos de julgamento de tais acusações.

Conforme veremos, a feitiçaria é um elemento fundamental do sistema de domesticação da incerteza predominante em Moçambique e, consequentemente, dos esforços sociais para dar sentido à casualidade e a tentar dominar. Simultaneamente, as acusações de feitiçaria constituem um potente instrumento de controlo social, que recai sobre vítimas tipificadas e tende a reproduzir e reforçar as relações de desigualdade e dominação existentes na sociedade, a maior parte das vezes de forma particularmente violenta. De facto, o desenvolvimento e julgamento de tais acusações interage com outras figuras e instituições não-estatais de “prestação de justiça”, é entendido como tal pelas pessoas envolvidas e viola amiúde direitos elementares dos cidadãos acusados.

No entanto, os julgamentos de feitiçaria não constituem um qualquer “desvio” exótico e extremo na aplicação prática da ideia de “pluralismo jurídico”, da qual encontramos em Moçambique um leque de exemplos que vão da mediação de conflitos familiares em esquadras policiais ao funcionamento de Tribunais Comunitários, que ainda aguardam regulamentação. Os julgamentos de feitiçaria são, afinal, sustentados e legitimados pelos mesmos princípios que os restantes casos, que se baseiam em última instância na projecção do relativismo cultural sobre os direitos das pessoas e grupos.

No entanto, os julgamentos de feitiçaria não constituem um qualquer “desvio” exótico e extremo na aplicação prática da ideia de “pluralismo jurídico”, da qual encontramos em Moçambique um leque de exemplos que vão da mediação de conflitos familiares em esquadras policiais ao funcionamento de Tribunais Comunitários, que ainda aguardam regulamentação. Os julgamentos de feitiçaria são, afinal, sustentados e legitimados pelos mesmos princípios que os restantes casos, que se baseiam em última instância na projecção do relativismo cultural sobre os direitos das pessoas e grupos.

Por essa razão, irei discutir os efeitos perversos e o carácter abusivo (em termos científicos, éticos e políticos) dessa projecção, sugerindo para debate uma alternativa ao habitual e enganosamente dicotómico dilema entre, por um lado, aceitar as regras “culturais” como impedimento aos direitos de determinados grupos de pessoas ou, pelo outro, impor o cumprimento das regras gerais e abstractas, independentemente dos sentidos que as pessoas envolvidas invistam nas práticas em questão. Sugiro que, em cada caso de choque entre os princípios e práticas “culturais” e os direitos humanos e de cidadania, se aplique o primado da vontade e perspectiva que em relação a esse caso expressem as pessoas e grupos que, nele, sejam os dominados.

Feitiçaria e domesticação da incerteza

O primeiro aspecto a ter em conta, quando equacionamos o papel social da feitiçaria em Moçambique, é que ela não constitui uma crença isolada, mas um elemento integrante dum sistema mais vasto (e largamente partilhado) de interpretação e de acção sobre os infortúnios e outros acontecimentos incertos.

Este facto está longe de ser irrelevante. Conforme George Murdock (1945) salientava em meados do século passado, sem ter sido desde então desmentido, em todas as culturas conhecidas pela história ou a etnografia existem sistemas de adivinhação. No entanto, acrescento, os sistemas divinatórios não existem isolados, antes pressupondo o seu suporte lógico em sistemas de interpretação que pretendem dar sentido à casualidade e, a partir desse sentido, guiar a intervenção humana sobre o que é incerto e desconhecido. Existindo também eles em todas as culturas, é plausível que tais sistemas de interpretação correspondam a uma necessidade humana de carácter universal, demonstrando-nos a importância transcultural do combate humano contra a humilhação da incerteza, contra a sua falta de sentido e contra a dependência humana em relação a ela.

Os sistemas resultantes podem partir de diferentes princípios. Atentando nas possibilidades lógicas de conceber a incerteza e as ameaças, depressa verificaremos que as alternativas possíveis podem variar entre dois pontos extremos: de um lado, a total assumpção de que o aleatório é “real” e constitui o princípio subjacente aos acontecimentos incertos (com isso reconhecendo o acaso); do outro, assumir a completa determinação desses acontecimentos por parte de lógicas ou entidades extra-humanas – como, por exemplo, a vontade divina, o destino ou as leis mecanicistas de um universo concebido à imagem de um aparelho de relojoaria. Entre estes dois extremos, contudo, existe um contínuo de possibilidades conceptuais, que têm em comum a sua tentativa de atribuir um sentido e causalidade à incerteza e ao aleatório que os faz serem vistos como cognoscíveis, regulados, ou mesmo dominados pelos seres humanos. São elas que constituem aquilo a que chamo formas de “domesticação da incerteza” (Granjo 2004).

É bastante comum que, numa mesma sociedade, coexistam diferentes sistemas de domesticação da incerteza de que as pessoas têm conhecimento e que podem seleccionar conjunturalmente, quer miscelanizando-os, quer aplicando-os de forma alternativa a diferentes aspectos da realidade (Granjo 2008), quer ainda usando-os de forma complementar - como na utilização de pára-raios nas igrejas, alvo de sarcásticas quadras populares.

Moçambique não é excepção a este respeito. Também aqui coexistem racionalidades e sistemas de interpretação com base materialista, religiosa, mágica, tecnológica, espiritualista. Podemos no entanto afirmar que vigora na maior parte do país um sistema de domesticação da incerteza que, coabitando embora com outros, assume predominância quando se trata de interpretar acontecimentos disruptores da normalidade. Isto porque se parte do princípio de que o acaso não existe, muito menos existindo coincidências. Por isso, acontecimentos que prejudiquem (ou beneficiem) alguém de uma forma marcante pressupõem a existência de causas que lhe estejam subjacentes, em especial se tais acontecimentos forem recorrentes.

Essas causas subjacentes não substituem a causalidade material, não lhe são antagónicas e, na verdade, não pretendem explicar como é que um determinado acontecimento perigoso ocorre, mas antes porque é que, tendo ele ocorrido, causou danos àquela pessoa específica. Considera-se, de facto, que o mundo está repleto de ameaças materiais e naturais, reguladas por causas materiais. No entanto, se os acontecimentos indesejados seguem relações de causalidade material, eles apenas poderão atingir uma pessoa concreta em resultado de causas sociais que façam coincidir espácio-temporalmente a vítima e a fonte de perigo. Essas causas terão que ser identificadas quando ocorre um infortúnio, não apenas para o explicar, mas também para procurar evitar a sua repetição, sob a mesma forma ou outras ainda mais graves.

Nessa eventualidade, contudo, a primeira hipótese a verificar será a possível inabilidade ou negligência por parte da vítima. Se esta desconhecia o perigo ou a forma correcta de efectuar alguma acção, se não tinha suficiente experiência para a fazer ou não costumava tomar as precauções necessárias (ou seja, se era inadequada para fazer o que fez), será essa a razão do que lhe aconteceu. Só serão procuradas outras causas sociais, de natureza espiritual ou mágica, se a vítima foi competente e cuidadosa mas, apesar disso, foi atingida ou prejudicada pelo acontecimento indesejável - ou se, de forma excepcional, não tomou os cuidados que normalmente tomaria.2

Uma dessas possíveis causas é a suspensão de protecção por parte dos antepassados da vítima. Mantendo eles uma relação com os seus descendentes que é semelhante à de parentes “mais velhos”, é sua obrigação orientá-los, protegê-los e afastá-los dos perigos, o que não terão feito naquele caso. Tal não constituirá uma punição, mas o resultado de uma limitação que os próprios antepassados enfrentam: sendo eles a parte espiritual que sobra da pessoa que foram em vida, há capacidades humanas que perderam, entre as quais a de comunicar directamente com os vivos. Assim, a única forma de transmitirem aos seus descendentes que têm uma razão de desagrado para lhes comunicar (através da adivinhação ou do transe de especialistas) é permitirem a ocorrência de acontecimentos indesejáveis que os alertem para a necessidade de procurarem esse diálogo. O próximo passo será, para os vivos, descobrir porque razão estão os antepassados insatisfeitos e o que poderá ser feito para corrigir essas causas ou, pelo menos, apaziguá-los.

A outra razão poderá ser a feitiçaria. Atribuída sobretudo à inveja ou a outros sentimentos e objectivos considerados negativos, como a avidez e o egoísmo, a feitiçaria é normalmente vista como algo que funciona de forma inversa à da actuação que os antepassados são suposto manter em tempo corrente. De facto, embora se acredite que feitiços particularmente poderosos possam manipular de forma directa os factores materiais, criando os próprios perigos, tais diagnósticos são (tal como os de canibalismo espiritual, uma outra forma de feitiçaria) relativamente raros e, em geral, limitados a situações de tensão social de excepcional intensidade. Aquilo que é corrente é que a feitiçaria aja sobre as pessoas ou seres - atraindo-as para o perigo, distraindo-as da sua existência e iminência, influenciando o seu comportamento, ou ainda ocultando-lhes aspectos da realidade ou criando-lhes a ilusão de coisas inexistentes.3

Independentemente das variações que sejam atribuídas ao seu funcionamento e alvos, contudo, a feitiçaria assume um papel fulcral num sistema de domesticação da incerteza que, sendo aqui predominante, encontra paralelos noutras regiões de África4 e em que, de facto, o reconhecimento da complexidade do social faz com que ela se torne num factor interagindo com muitos outros, nas múltiplas tentativas de moldar um futuro incerto (Granjo 2008a).

A feitiçaria fornece, assim, um meio para dar sentido à incerteza e ao aleatório, tornando-os explicáveis e permitindo reintegrar os infortúnios não apenas como coisas cognoscíveis, mas também como resultados da acção humana e, portanto, passíveis de serem manipulados por ela. Em conjunto e interacção com as restantes explicações causais que mencionei, ela constitui assim quer um meio de compreensão daquilo que, de outra forma, não teria sentido, quer um meio de agir sobre a realidade, potenciando ou evitando aquilo que é indesejável.

No entanto, a feitiçaria e particularmente as acusações de prática de feitiçaria (aquilo que mais nos interessa no contexto desta discussão) não desempenham apenas esse papel de domesticação da incerteza.

Acusadas(os) e controlo social

Uma acusação de que alguém praticou feitiços ou os encomendou não se limita, de facto, a procurar explicar os infortúnios, a integrar na normalidade aquilo que é considerado anormal. Acusar alguém de feitiçaria (ou a própria ameaça latente de que tal possa vir a ser feito) constitui também um potente instrumento de controlo social, quando não da prossecução de estratégias económicas e políticas.

Tão pouco isto é um apanágio de Moçambique. Obras como Schism and Continuity, de Victor Turner (1957), ou Witchcraft, Power and Politics, de Isac Niehaus (2001), estão aí para o demonstrar de forma eloquente, em contextos históricos e geográficos bastante diversos.

Mas deveremos ter em atenção que esse potencial de controlo social e manipulação colectiva pode recobrir sentidos distintos e, inclusive, ter consequências bastante divergentes.

Existem, à partida, importantes variações regionais. No seu livro Kupilikula, Harry West (2009) traça-nos um cenário relativo ao planalto de Mueda em que a feitiçaria se desenrola num mundo invisível que está em interacção com o nosso, e no qual os feiticeiros nefastos se projectam para praticarem as suas malfeitorias. Estas só poderão ser neutralizadas ou revertidas por uma projecção semelhante por parte de feiticeiros benéficos que, nesse mundo, actuem sobre aquilo que os malvados provocaram.

Uma tal actuação através de viagem espiritual, xamânica, é contrastante com as visões dominantes no sul e centro do país. Aí, são os espíritos que possuem os indivíduos vivos, ou que estes últimos conseguem dominar, quem actua sobre a realidade perceptível através de formas a que chamaríamos mágicas – não o fazendo num outro mundo invisível mas, embora sejam eles próprios invisíveis, no nosso mundo, que também habitam.

Esta diferença formal descortinável em Mueda não impede, contudo, que os referentes morais sobre a prática (e acusações) de feitiçaria sejam semelhantes aos do resto do território, embora talvez mais explícitos nas suas consequências lógicas. Assim, qualquer pessoa poderosa ou mais rica que as circundantes será à partida um feiticeiro, tanto por ter tido necessidade de apoio mágico para aceder a esse estatuto excepcional, quanto porque a sua posição lhe exige que proteja os seus subordinados – o que só será possível sabendo combater os feiticeiros malévolos, através de aplicações benévolas da feitiçaria.

Entretanto, essa declaração do carácter ambíguo do poder encontra aqui uma outra expressão, com carácter mais generalizado. Os feiticeiros malévolos são egoístas, utilizando os seus poderes e conhecimentos para exclusivo interesse pessoal. Dessa forma, quem usufrui das vantagens do poder sem cumprir as obrigações protectoras que ele exige, ou quem enriquece sem partilhar parte da sua riqueza com as pessoas que dirige, «comendo sozinho», demonstra através desses comportamentos ser um feiticeiro malévolo.

Isto conduz a que, por exemplo, no célebre caso dos sucessivos linchamentos de pessoas acusadas de serem donas ou de se transformarem nos leões que aterrorizaram a população de Muidumbe em 2002/3, os suspeitos fossem os relativamente ricos e poderosos e que o processo expressasse, conforme apontam Harry West (2008) e Paolo Israel (2009), uma crítica política à apropriação pós-socialista do poder e da riqueza, em detrimento e sem consideração pelos governados.

O mesmo viemos a encontrar, de forma mais subtil, quando os protestos populares de Fevereiro de 2008, em Maputo, foram crismados popularmente como «O povo saiu da garrafa». Esta eloquente expressão, que depressa se projectou do ‘caniço’ para o ‘cimento’, veio também ela traduzir a crítica política e socioeconómica na linguagem da feitiçaria, ao reapropriar a crença de que muitas mulheres dominam ilegitimamente os maridos, tornando-os amorfos e abusando deles, através de um feitiço que os “põe na garrafa” e que só um contra-feitiço mais forte – neste caso, o motim – poderá quebrar (Granjo 2008b; Granjo 2010).

A acusação de feitiçaria está, no entanto, continuamente presente no quotidiano, em casos bem menos espectaculares do que estes exemplos de grande efervescência pública.

Conforme referi, os infortúnios inesperados e, particularmente, as sucessões anormais de mortes e doenças, requerem uma explicação que lhes dê sentido e permita controlá-los, superá-los e reinstaurar a normalidade. A feitiçaria não é mais do que uma das várias explicações possíveis nessas ocasiões. No entanto, na ausência de faltas sociais conspícuas por parte das vítimas ou de alguém próximo delas (que justificassem a suspeita de uma suspensão de protecção dos antepassados) e na presença de conflitos e tensões sociais, ou de comportamentos considerados estranhos ou invejosos (o que é sempre muito provável), o feitiço é uma hipótese que pode facilmente recolher consenso, alargável à identificação do seu provável autor.

Mas, sendo a suspeita de prática de feitiçaria justificada por tipos específicos de relacionamento e de posição social, as consequentes acusações tendem, também elas, a ser bastante tipificadas. Assim, em consonância com os resultados do estudo dirigido por Carlos Serra (2009) acerca dos linchamentos de pessoas acusadas de feitiçaria em contexto rural, também os dados de que disponho indicam que as acusações incidem fundamentalmente sobre figuras específicas e socialmente fragilizadas.

Antes de mais, embora os feiticeiros mais temidos e conhecidos (mas não os mais confrontados ou desafiados) costumem ser homens, a esmagadora maioria das pessoas acusadas de feitiçaria são mulheres.

As excepções costumam ocorrer quando um determinado homem mantém conflitos particularmente graves com o grupo que sofreu o dano, denota ambições micro-políticas consideradas demasiado exageradas e apressadas, ou detém um conjunto de propriedade pessoal significativo, numa idade considerada demasiado avançada para que não a tenha começado a redistribuir pelos seus herdeiros. Uma outra situação que atinge homens e cuja acusação equivale socialmente à de feitiçaria (embora em sentido estrito não o seja) corresponde aos casos em que, por uma mulher ter dificuldades de relacionamento sexual com o marido que se expressem em comportamentos violentos ou considerados tresloucados, se suspeita que o seu pai já a tinha oferecido em casamento a um espírito, fosse em pagamento de uma dívida familiar para com este, fosse com o objectivo de, através desse pacto, vir a enriquecer.

Dessa forma, as acusações (minoritárias, como disse) que incidem sobre homens tendem a ligar-se à gestão de conflitos entre homens ou famílias e ao sancionamento de comportamentos políticos e económicos considerados ávidos, sendo que a vulnerabilidade à suspeita aumenta em idade avançada.

No entanto, tão pouco as mulheres acusadas de feitiçaria são quaisquer mulheres, apesar da vulnerabilidade de género que à partida as fragiliza.

Deveremos ter em mente que as imagens dominantes acerca da eficácia da feitiçaria estão associadas à distância. Por outras palavras, só os maiores especialistas conseguirão lançar com sucesso feitiços a partir de locais longínquos, enquanto as pessoas medianas terão que estar muito próximas das vítimas para o fazerem. Fosse esta imagem, originalmente, a razão ou uma formalização ideológica daquilo que direi em seguida, o seu resultado prático é que a/o possível feiticeira/o deverá ter uma grande proximidade física com as vítimas, mas também uma distância social ou comportamental relativamente a elas que justifique o mal que lhes faz e o desejo de o fazer.

Assim, os parentes por aliança encontram-se desde logo na posição estrutural de potenciais suspeitos, com destaque para as mulheres que tenham ido residir junto da família do marido. Se estas últimas apresentarem um comportamento considerado indesejável (como, por exemplo, serem conflituosas ou pouco submissas para com a sogra e as cunhadas, serem insuficientemente respeitosas ou zelosas para com o marido e os seus “mais velhos”, ou invejarem os bens ou filhos das restantes), tornar-se-ão quase automaticamente suspeitas.

Mas também as viúvas se encontram numa situação fragilizada perante possíveis acusações, em particular se detêm alguma propriedade localmente significativa e assumiram, com o seu estado, uma atitude de maior independência. No seu caso, conjuga-se um feixe de factores em que se juntam a sua limitada capacidade de defesa, uma imagem de avidez económica, uma experiência de vida passível de lhes ter revelado segredos mágicos, o cálculo económico dos possíveis beneficiários da acusação e as tensões de poder de género – factores que, por sua vez, se vão somar às anteriores e habituais dúvidas acerca da sua eventual responsabilidade na morte do marido, sempre passíveis de serem reacendidas e funcionarem como “prova” complementar, face a novas suspeitas.

Entretanto, também um comportamento pouco consentâneo com os modelos locais de feminilidade e de poder de género se pode tornar razão suficiente para suspeita e consequente acusação.5 Existem com certeza gradações, às quais tão pouco serão estranhos os historiais e dinâmicas particulares de negociação de papéis de género que tenham ocorrido em cada caso e contexto. No entanto, não será necessário ser «uma mulher muito forte, que conseguia dar porrada em todos os homens», conforme as descrições jornalísticas de uma senhora que foi empalada em 2008 durante uma vaga de linchamentos no Chimoio, para se formar um consenso acerca da sua condição de feiticeira. Conforme adiante veremos, pode bastar que uma mulher enfrente o marido, após um longo historial de agressões domésticas por parte dele.

Num caso específico, ainda, uma mulher pode ser acusada não em virtude das suas características, mas do comportamento do marido. Mesmo nos contextos populares – ou nem tanto assim – urbanos, se um homem ‘obedece’ à esposa ou tem hábitos considerados atípicos (como deixar o salário quase todo em casa, não sair com os amigos nem se interessar por outras mulheres, cozinhar ou desempenhar abertamente tarefas domésticas), isso tende a não ser encarado, por familiares e vizinhos, como uma característica ou preferência sua, mas como o resultado de um feitiço feito ou encomendado pela mulher, que assim o mantém ilicitamente sob o seu domínio. E embora uma acusação relativa a este feitiço particular que já anteriormente mencionei, o «meter o homem na garrafa», tenha consequências físicas menos graves do que os casos que adiante relatarei, ela implica, para além de acções de contra-feitiçaria, o divórcio do casal (Granjo 2011).

Dessa forma, uma acusação de feitiçaria pode basear-se em diferentes conjugações de indícios que sejam passíveis de suscitar um consenso social acerca da sua validade, mas tende a acumular duas características: (1) incidir sobre figuras sociais fragilizadas e com diminuta capacidade de se defenderem, na grande maioria mulheres e idosas; (2) justificar-se com base na atribuição a essas figuras, ou à sua acção, de comportamentos pouco consentâneos com os modelos impostos pelas relações de poder localmente vigentes.

Nesse sentido, as acusações de feitiçaria constituem um poderoso instrumento de controlo social, quer punindo desvios às normas dominantes que regem o comportamento e as relações de poder, quer coagindo ao seu cumprimento – tanto através da própria acusação, quanto da ameaça latente de que, à primeira desgraça que ocorra, se possa vir a ser acusada(o).

Contudo, devemos igualmente registar (em parte reforçando o que atrás ficou dito) que existem situações especiais em que a própria prática de feitiçaria, mesmo que assumida e que realizada por mulheres, é tolerada ou mesmo considerada legítima.

Um bom exemplo será o caso do jardineiro do director-geral de uma grande empresa que, para espanto deste último, tinha como dado adquirido que estava a ser enfeitiçado pela mãe – o que lhe causava tristeza, mas nem sequer revolta. Acontece que esse homem era o herdeiro genealógico de uma chefatura “tradicional”, recusando-se a assumir essa sua responsabilidade por ter um emprego estável e muito bem pago, em comparação com a prática vigente. Para além disso, todo o dinheiro que conseguia poupar era por si investido na progressiva construção de uma casa, independentemente das dificuldades financeiras que alegassem a mãe, irmãos e tios. Encontrava-se, assim, numa situação relativamente grave de duplo incumprimento perante a sua família, a sua comunidade de origem e os seus antepassados. Uma situação que, mesmo aos seus olhos, justificava ou desculpava o uso de meios de coação tão violentos como o enfeitiçamento por parte da própria mãe.

A prática da feitiçaria pode, então, ser implicitamente autorizada ou mesmo respeitada pela comunidade, caso tal prática não seja escondida e assuma ela própria um papel de controlo social, enquanto instrumento de coação para que determinados indivíduos adoptem um comportamento socialmente desejável. Por outras palavras, desde que tenha em vista o cumprimento da função social que é esperada nas acusações de feitiçaria.

Como se julga e lá se chega

Esta ambiguidade coloca-se também – pelo menos em termos abstractos – quanto às dinâmicas e possíveis desenlaces das acusações de feitiçaria.

De facto, uma acusação de feitiçaria, mesmo que confessada pelo acusado ou considerada provada pelos acusadores, não tem que conduzir necessariamente a uma punição e à marginalização.

O sistema dominante de domesticação da incerteza e a fenomenologia local da possessão criam mesmo uma possibilidade que, pelo contrário, viabiliza e facilita a reintegração social. ‘Bastaria’, para esse efeito, que a pessoa acusada reconhecesse a sua falta, mas alegasse estar possuída por um espírito abusivo que a obrigava a praticar os actos sem ter consciência deles e contra a sua vontade – e que essa alegação recolhesse consenso social e confirmação por parte de especialistas.

Uma confissão como essa não teria, em tais condições, que resultar de cálculo ou embuste para ser racional. Afinal, se se considera que é possível praticar actos sob possessão sem consciência de que o fazemos, e se todas as pessoas que conhecemos (incluindo os especialistas do assunto) estão seguras de que os praticámos, torna-se bastante plausível que o tenhamos de facto feito.6

Contudo, se o fizemos dominados por um espírito, a responsabilidade pertence a essa entidade simbiótica que é a pessoa possuída e, nessa medida, somos também responsáveis; mas, em sentido estrito, não somos culpados. Mais importante que isso, a partir do momento em que esse espírito seja expulso do nosso corpo e impedido de regressar, através de procedimentos rituais árduos mas inócuos (Granjo 2007), voltaremos a ser quem éramos antes, não representaremos perigo para mais ninguém - e nada obsta, portanto, à nossa completa reintegração social.

acusada de feitiçaria, mão decepada, foto de Carlos Serra

acusada de feitiçaria, mão decepada, foto de Carlos Serra

Contudo, a excepcionalidade deste desenlace (que me foi sempre contado num registo semelhante a «uma vez até aconteceu que…») é mais uma indicação de que as acusações de feitiçaria não têm como único objectivo a explicação e justificação dos infortúnios, tendo também como motivações essenciais o controlo social e a punição.

É, de facto, muito mais frequente a construção de bodes expiatórios e a pressão colectiva conducente à sua espoliação económica, ostracismo, mutilação, loucura ou mesmo morte. Fulcral para o desenlace da acusação acaba por ser, afinal, o grau de consenso que se estabeleça acerca da pessoa a culpabilizar, da sua culpabilidade e da vantagem de a destruir enquanto ser social, ou mesmo enquanto ser vivo.

Muitas vezes, tais acusações não chegam a ser objecto de qualquer julgamento formal, mesmo que feito por entidades não-estatais ou corporativas. Particularmente em zonas mais ocultadas e distantes de quaisquer figuras de autoridade estatal, é normal que baste confirmar a suspeita colectiva através da adivinhação por parte de um especialista para que a pessoa acusada seja expulsa, mutilada ou morta – em princípio, mas não forçosamente, com prévio pedido de autorização a uma «autoridade tradicional».

Nas zonas de maior densidade populacional ou mesmo nas cidades, entretanto, a obtenção e análise de elementos de prova e a promulgação política da punição tendem a formalizar-se. Habitualmente, e a menos que a pessoa acusada confesse de imediato, a primeira adivinhação que veio confirmar as suspeitas dos acusadores terá que ser, por sua vez, confirmada por um grupo de especialistas indicado pela associação profissional respectiva7, numa sessão previamente combinada e que decorre num ambiente solene e tenso. Embora os pormenores do caso (incluindo eventuais provas materiais de feitiços) sejam longamente expostos pelos queixosos e eventualmente rebatidos em nome da pessoa acusada, o meio formal de prova é a adivinhação conjunta por parte dos especialistas designados. Esta é feita no sul do país através do lançamento do tinhlolo (Granjo 2007a), cuja leitura e interpretação, sempre polissémica, dificilmente deixará de ser influenciada pelo que foi antes ouvido.

No entanto, se os juízes de feitiçaria dispõem, para confirmar ou infirmar a culpa da pessoa acusada, de uma autoridade e competência que é reconhecida pelas partes através da sua própria presença no julgamento, os únicos instrumentos que eles possuem para conduzir a uma confissão e/ou a um acordo de compensação são a sua capacidade retórica e performativa, a par do respeito e medo que suscitam. Por vezes, isso é insuficiente e torna-se necessário recorrer a sessões mais reservadas e realizadas no mato, a que adiante me referirei.

O caminho que leva alguém a um julgamento de feitiçaria, contudo, pode ser mais tortuoso e surpreendente. Pode passar, por exemplo, por um Tribunal Comunitário que, por se considerar incompetente para julgar um caso que lhe é apresentado como sendo de feitiçaria, ou por suspeitar ele próprio de feitiçaria num caso que a não pressupunha, como que inverte a antiga relaxação dos casos da Inquisição católica para o poder temporal, remetendo o assunto para um tribunal de feitiçaria.

É o que acontece no primeiro de dois exemplos que irei relatar da forma mais neutra e inócua que conseguir, de forma a limitar o seu impacto sobre o leitor e eventuais consequências legais daquilo que é descrito.8

O caso começa, conforme referi, num Tribunal Comunitário.

Uma mulher casada apresenta-se como queixosa, exigindo o divórcio em virtude de contínuas agressões por parte do marido, ao longo dos anos que levam de casamento. Da última vez, em que foi agredida, conseguiu fugir e procurou abrigo junto da sua família de origem, intentando por isso a acção.

Contudo, a descrição pormenorizada dos acontecimentos acabou por revelar que, dessa última vez, a mulher enfrentou o marido, tendo-o atingido na cabeça com uma frigideira para conseguir fugir. Ao saber-se isto, o ambiente mudou de imediato. O Juiz demonstrou estranheza com o facto e tanto ele quanto as pessoas da parte do marido começaram a questionar, de forma cada vez mais aberta, se uma tão inusitada reacção por parte da mulher não seria apenas explicável por ela se ter tornado feiticeira. Apesar das suas indignadas recusas de uma tal sugestão, a mulher passou rapidamente de queixosa a acusada. E o Juiz, considerando-se incompetente em tais matérias, fez organizar de imediato um Tribunal de Feitiçaria.

acusado de feitiçaria, orelha decepada, foto de Carlos Serra

acusado de feitiçaria, orelha decepada, foto de Carlos Serra

Este novo julgamento, embora ad hoc, começou de acordo com os procedimentos habituais que anteriormente referi. No entanto, dado que a agora acusada insistia em não se reconhecer como culpada, um dos julgadores acabou por lhe passar para a mão um espelho, perguntando-lhe o que via nele. Conforme seria de esperar, a mulher disse que via a sua imagem reflectida.

- Essa é a prova – foi-lhe respondido. Esse espelho é mágico e só mostra feiticeiros!

Não sei o que veio a acontecer a essa mulher, que continuava a refutar as acusações, embora um tão original meio de prova tivesse convencido a maioria dos presentes.

O próximo caso que vou relatar corresponde, no entanto, a um desenvolvimento habitual quando pessoas consensualmente consideradas culpadas insistem em negar as acusações de feitiçaria que lhes são feitas.

O novo julgamento já não se realiza, então, em espaço urbano ou peri-urbano, mas no meio do mato, num local isolado e a que só se possa aceder a pé, mas de preferência não muito longe de uma encruzilhada. Também já não é, em sentido estrito, um julgamento público. Embora estejam presentes alguns representantes de ambas as partes, aquilo que lá se passa é restrito e, à excepção do seu resultado final, confidencial.

Neste caso, a pessoa acusada era também uma mulher, aparentando uma idade próxima dos 50 anos. Apesar de se ter assistido de novo a uma sessão relativamente longa de perguntas e alegações, era claro que a culpabilidade da acusada (também de novo confirmada pelo lançamento do tinhlolo) era para os Juízes um dado adquirido. Não se tratava, então, de apurar essa culpa ou sequer de a provar, mas simplesmente de fazer com que a acusada confessasse.

Após uma longa fase de admoestações e tentativas de convencimento entremeadas de ameaças, deu-se início a uma sucessão de provas em que a acusada tinha, sob permanente pressão, que encontrar objectos, animais ou plantas, ou em que tinha que dar mostras de confiança e coragem, a fim de demonstrar a sua inocência. Algumas provas inultrapassadas (ou virtualmente inultrapassáveis, como encontrar o raríssimo e tímido pangolim) iam aumentando a sua insegurança e tensão emocional, num estado de progressivo esgotamento físico.

Apesar de exausta e desorientada ao fim de horas de coação física e psicológica, a mulher continuava sem admitir aquilo de que era acusada, pelo que lhe foi administrado o mondzo. Trata-se de um líquido diluído de origem vegetal que deixa quem um bebe num estado de alheamento e descontrolo, acabando por confessar tudo aquilo que fez de errado (trate-se ou não de feitiçaria), em conversa com alguém que pensa ver, mas não está presente. Não obstante, tal como nos dizem nas histórias de espionagem em relação ao “soro da verdade”, pressupõe-se que há algumas pessoas capazes de controlar os seus efeitos e nunca chegarem a confessar. Essa possibilidade excepcional pode suscitar uma nova administração do produto, de que provavelmente resultará uma sobredosagem que transforme em definitivo o provisório efeito de alheamento e alucinações.

Por fim, em casos que suscitem elevadíssima tensão social e unanimidade acerca da culpa da pessoa acusada, poderá chegar-se à realização de um ordálio, através da administração de um outro produto tóxico que, supostamente, será inócuo para os inocentes, mas provocará a morte ou loucura dos culpados.

Escuso-me a esclarecer qual dos desenlaces ocorreu neste caso.

Boas intenções, relativismo cultural e direitos

Suponho que casos como estes não deixarão indiferente qualquer leitor, mesmo que se trate do mais entusiasta defensor do “pluralismo jurídico”, ou ainda de alguém que, como eu, tenha aprendido a pensar as práticas locais de adivinhação e cura nos seus próprios termos e quadros conceptuais.

No entanto, aquilo para que eles requisitam a nossa reflexão não se limita aos meios de prova utilizados, ao grau de coação e violência que estão presentes, ou mesmo aos atropelos a direitos considerados fundamentais e salvaguardados pelo Estado - a começar pela exclusão da pena de morte.

Todas essas questões são incontornáveis mas, estando nós perante algo que é concebido e aceite pelas pessoas envolvidas como uma forma especializada de administração de justiça que se articula com outras instâncias praticantes do “pluralismo jurídico”, as preocupações que nos suscite esta forma particular de julgamento deverão projectar-se sobre os próprios fundamentos de legitimação desse pluralismo.

Correndo algum risco de simplificação, podemos dizer que esses fundamentos (e respectivas motivações e argumentação) seguem dois vectores essenciais. Baseiam-se, por um lado, numa preocupação pragmática: os meios estatais para providenciar justiça são e serão escassos, o que poderia ser contornado pela mobilização e reconhecimento de instâncias de resolução de conflitos localmente legitimadas9 e que agissem de acordo com princípios localmente aceites. Por outro lado, baseiam-se numa preocupação de equidade ideológica: considera-se que se verifica uma hegemonia10 “ocidental” que impõe quadros institucionais, princípios e noções de direitos que são extrínsecos às restantes culturas e as desrespeitam, pelo que, para estas, a resolução de conflitos e a aplicação de justiça de acordo com os seus próprios princípios e meios constituiria um factor de emancipação e de mais justo funcionamento social.

Este segundo vector, desenvolvido fundamentalmente em contexto académico, encontra a sua legitimação teórica e moral, por sua vez, no muito antropológico e respeitado princípio do relativismo cultural.

Ora parece-me que o caso das acusações e julgamentos de feitiçaria constitui um excelente ponto de partida (tal como o poderiam constituir as desigualdades de género, de idade ou entre outros grupos sociais cuja diferença de estatuto esteja culturalmente codificada) para aquilatarmos em que medida essa projecção do relativismo cultural sobre os direitos das pessoas é problemática e potencialmente perversa.

Na verdade, porém, ela já começa por ser problemática em termos abstractos e teóricos. Isso decorre do facto de os saudáveis postulados de que as diferentes culturas não são superiores umas às outras e de que cada uma delas deve ser entendida nos seus próprios termos não serem aplicados, neste caso, a fenómenos estritamente culturais, mas sim a fenómenos políticos.

Claro que podemos afirmar que, à luz das noções mais abrangentes de “cultura” (que aliás partilho), o político também é cultural. Efectivamente, se entendermos “cultura”, por exemplo, como um conjunto de formas socialmente transmitidas e partilhadas de percepcionar o mundo, de o classificar e conceber, de sentir e de agir, pouco do que é humano deixará de ser, em sentido lato, cultural.

Mas essa afirmação generalista só de forma falaciosa poderia escamotear um aspecto fulcral e sui generis das relações de poder e, particularmente, do reconhecimento ou sonegação a certos grupos sociais de determinados direitos ou privilégios: é que, em qualquer momento e cultura em que existam dominantes e dominados, os direitos que são reconhecidos a estes últimos (tal como, simetricamente, os privilégios e fundamentos de desigualdade de que beneficiam os primeiros) resultam do historial e dinâmica de conflitos e negociações de poder. Por outras palavras, os direitos dos dominados são impostos aos dominantes, num processo eminentemente político de conflito e negociação, e a sua codificação em regras culturais (tal como a codificação cultural de fundamentos de desigualdade, mesmo que naturalizados ou espiritualizados) não constitui mais do que o plasmar, na normatividade social e na própria visão colectiva do mundo e das pessoas, de uma correlação de forças conjuntural e provisória, por muito duradoura que possa ser.

Quer isto dizer que, a menos que se sustente uma visão essencialista das “culturas” que as encare como estáticas, homogéneas, exclusivas e disjuntas, a aplicação do relativismo cultural aos direitos das pessoas é abusiva e desadequada.

Mas existe uma segunda questão problemática, de carácter simultaneamente teórico e prático.

Se o objectivo mais nobre da projecção do relativismo cultural sobre a administração da justiça (através do pluralismo jurídico) é, conforme suponho que seja, promover a emancipação de culturas e sociedades que estão submetidas de forma avassaladora ao diktat de princípios e critérios que lhes são extrínsecos, um tal objectivo só seria possível sem graves efeitos perversos caso essas sociedades dominadas fossem (conforme tais raciocínios parecem por vezes pressupor que são) homogéneas, harmoniosas e isentas de relações de dominação e de fortes conflitos de interesses.

De forma evidente, não é esse o caso de nenhum contexto moçambicano ou, aliás, de qualquer outro de que tenha conhecimento. O “bom selvagem” de Rousseau (1978) consegue afinal somar em si, de forma aborrecida, a inexistência empírica e a capacidade de inflamar imaginários exoticistas… Aquilo com que nos confrontamos, na prática, é com comunidades fortemente diversificadas, hierarquizadas e em que as relações de desigualdade e dominação entre grupos diferentes estão (como em quase todo o lado) codificadas culturalmente.

Quer isto dizer, por um lado, que tomar as regras culturais locais como homogeneamente representativas da comunidade no seu todo equivale a tomar os valores e interesses dos grupos dominantes como gerais e a interpretar as relações locais de poder, desigualdade e dominação a partir das legitimações que acerca delas produziram os dominadores – de uma forma semelhante, se quisermos, ao longo equívoco antropológico de interpretar o sistema de castas indiano a partir dos textos clássicos, escritos por Brâmanes, reduzindo o sistema e o domínio que nele exercem as castas mais elevadas ao ponto de vista que estas últimas produziram (Perez, 1994).

Mas isto quer também dizer que pretendermos ignorar a existência de processos endógenos de hegemonia11 nas comunidades consideradas “diferentes”, assumindo os valores nelas dominantes como sendo “genuínos” e representativos de “toda” a comunidade (como se esta fosse indiferenciada e como se a aparente aceitação desses valores por parte dos localmente dominados não fosse, ela própria, o resultado de processos de dominação) contribui para reproduzir essa desigualdade e hegemonia. Por outras palavras, ao tentar-se contrariar os abusos decorrentes da imposição de valores “ocidentais” num contexto de dominação intercultural, estão-se a legitimar os abusos que decorrem da imposição dos valores dos grupos dominantes locais e as formas que assume a sua relação de dominação sobre os localmente subalternos. Apelando à emancipação de uma comunidade abstracta e imaginada, reforçam-se os instrumentos de opressão daqueles, bem concretos, que são nela dominados.

Dilemas e (talvez) soluções

Por essas razões, sustento que é imprescindível assumir que “cultura” e “tradição” (independentemente da evidente necessidade de as equacionar enquanto contexto) não são impedimentos válidos à equidade e aos direitos das pessoas, e menos ainda à protecção daquelas que são mais vulneráveis, pela sua situação ou estatuto.

No entanto, uma coisa é assumir isso e outra coisa, bem diferente, é assumir que, quando alguma prática apresenta elementos formais que parecem abusivos à luz dos valores de equidade e de direitos humanos internacionalmente dominantes, tais valores se devam sobrepor aos sentidos que as pessoas investem nessas práticas e às consequências sociais que lhes atribuem.

Duvido que o dilema entre estes dois pólos - que tendem a ser olhados como os únicos possíveis - tenha uma solução definitiva, ou sequer totalmente satisfatória. Parece-me contudo que existe uma terceira alternativa, também ela relativista e permanentemente renegociada, mas com a vantagem de não cair nem na imposição de valores extrínsecos, nem na sonegação de direitos e na reprodução de desigualdades.

Sugiro que, em caso de choque entre os princípios e práticas “culturais” e os direitos humanos e de cidadania, o critério a aplicar não sejam as regras dominantes, internacionais ou locais, mas a vontade e perspectiva que em relação a esse caso expressem as pessoas e grupos que, nele, sejam os dominados.

Não é, certamente, uma solução fácil.

Exige, antes de mais, conhecimento, participação e transferência de poder de decisão para os mais dominados e vulneráveis, assumindo o Estado (ou outra instituição envolvida e com capacidade para tal) o ónus de confrontar as relações de poder e dominação locais.

Mas enfrenta ainda uma outra dificuldade, decorrente da mais potenciadora acepção que Gramsci (1971) atribuiu à palavra “hegemonia”, quando cunhou o seu uso: a de aceitação e integração na sua própria ideologia, por parte dos dominados, de princípios da ideologia dominante que foram concebidos, precisamente, para legitimar a dominação de que são vítimas.12 Por efeito deste processo, existe sempre o risco de que, utilizando como critério a vontade e perspectiva dos dominados, estes reproduzam a ideologia localmente dominante, optando pela defesa de práticas e princípios que, olhados do exterior, os oprimem.

capa de 'studies in witchcraft magic war and peace in africa'Face ao anteriormente exposto, contudo, esse parece-me ser o menor e o mais justo dos riscos possíveis – e, sobretudo, algo que retira as eventuais expectativas exteriores de emancipação do espaço das imposições de poder, para as transferir para o terreno do debate político e da negociação simbólica e ideológica.

capa de 'studies in witchcraft magic war and peace in africa'Face ao anteriormente exposto, contudo, esse parece-me ser o menor e o mais justo dos riscos possíveis – e, sobretudo, algo que retira as eventuais expectativas exteriores de emancipação do espaço das imposições de poder, para as transferir para o terreno do debate político e da negociação simbólica e ideológica.

Chegados a este ponto de generalização, justificar-se-á regressarmos (tendo-o em conta) ao tema que serviu de partida e base empírica a este artigo: as acusações e julgamentos de feitiçaria, enquanto variantes do “pluralismo jurídico” passíveis de iluminar tensões e limitações deste último.

Ao fazê-lo, poder-se-ia sempre argumentar que os julgamentos de feitiçaria constituem um caso extremo dentro do diferenciado quadro de práticas de “pluralismo jurídico”, não devendo por isso pôr em causa formas inócuas e socialmente úteis de resolução de conflitos e de prestação de justiça que sejam mutuamente aceites pelas partes envolvidas. De facto, recorrendo a instrumentos de prova espirituais ou mágicos e podendo conduzir à espoliação económica, ao ostracismo, à mutilação, à indução de loucura ou à morte das pessoas acusadas, esses julgamentos contrastam bastante com, por exemplo, a mediação de querelas familiares numa esquadra da polícia ou num tribunal comunitário.

No entanto, também destes últimos nos chegam, amiúde, notícias de decisões claramente atentatórias dos direitos legais, constitucionais e humanos de cidadãos acusados ou de familiares seus, menores de idade, utilizados como instrumentos de compensação. Mais do que isso, os abusos cometidos sobre pessoas e grupos dominados e vulneráveis poderão variar em grau consoante o tipo de instituição “prestadora de justiça” e o contexto local, mas derivam de um mesmo princípio de legitimação cultural (e, consequentemente, de legitimação de desigualdades culturalmente codificadas), podendo mesmo manter, conforme verificámos, continuidades e interacções entre si. Dessa forma, os julgamentos de feitiçaria podem até ser vistos como o pólo extremo de um contínuo de possibilidades de abuso e imposição de dominação; mas essas possibilidades são, afinal, inerentes à própria lógica de “pluralismo jurídico”.

Ora se atentarmos em casos concretos de acusações e julgamentos de feitiçaria, verificamos que, independentemente do grau de refinamento, exotismo e/ou violência dos processos de prova, eles não se limitam a constituir explicações para o infortúnio, ou mecanismos de controlo social e de resolução de conflitos e tensões pré-existentes. São também potentes instrumentos de reafirmação e reforço dos princípios e relações locais de dominação e desigualdade, a que os próprios dominados podem aderir, quer por efeito de hegemonia, quer por constituírem eles próprios potenciais vítimas alternativas de acusações semelhantes.

Este fenómeno remete-nos, assim, para desconfortáveis perguntas de ordem científica, ética e política que não devem ser escamoteadas quando equacionamos pluralidades jurídicas:

É correcto utilizar o princípio do relativismo cultural como pressuposto de discussão, quando os direitos culturalmente reconhecidos das pessoas não são, em sentido estrito, um fenómeno cultural mas político, uma sedimentação de mutáveis correlações de forças e dominação?

É legítimo caucionar práticas e princípios de pluralismo jurídico, quando isso não se limita a fragilizar as hegemonias modernistas e a dominação ideológica à escala mundial, mas igualmente reforça as relações de dominação e hegemonia à escala local?

Deverá caber à acção jurídica e judicial do Estado proteger as desigualdades existentes e historicamente impostas, ou pugnar pela equidade entre os seus cidadãos?

São social e politicamente aceitáveis (e caucionáveis) práticas e decisões jurídicas que violem direitos constitucionais e humanos de cidadãos, contra a sua vontade?

Que pode e deve ser feito para o evitar?

As respostas que eu próprio daria a estas perguntas terão ficado evidentes para o leitor, ao longo do artigo. Mas, estrangeiro e sem qualquer poder de decisão sobre a matéria, creio que mais importante do que responder-lhes será formulá-las e apelar à reflexão acerca delas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Binsbergen, Win van. 2003. Intercultural Encounters – African and anthropological lessons towards a philosophy of interculturality. Münster, Lit.

Campbell, Susan. 1998. Called to Heal – traditional healing meets modern medicine in southern Africa today. Johanesburg, Zebra.

Dijk, Rijk van et al (eds.). 2000. The quest for fruition through Ngoma. Oxford, James Currey.

Evans-Pritchard, E. E. 1978 (1937). Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande. Rio de Janeiro, Zahar.

Farré, Albert. 2008. “Vínculos de sangue e estruturas de papel: ritos e território na história do Quême (Inhambane)”, Análise Social, 187: 393-418.

Florêncio, Fernando. 2005. Ao encontro dos Mambos – autoridades tradicionais vaNdau e Estado em Moçambique. Lisboa, ICS.

Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prison Notebooks. London, Lawrence & Wishart.

Granjo, Paulo. 2004. «Trabalhamos sobre um barril de pólvora» – homens e perigo na refinaria de Sines. Lisboa, ICS: 153-174.

Granjo, Paulo. 2007. “Limpeza ritual e reintegração pós-guerra em Moçambique”, Análise Social, 182: 123-144.

Granjo, Paulo. 2007a. “Determination and Chaos, According to Mozambican Divination”, Etnográfica, XI (1): 9-30.

Granjo, Paulo. 2008. “Dragões, Régulos e Fábricas – espíritos e racionalidade tecnológica na indústria moçambicana”, Análise Social, 187: 223-249.

Granjo, Paulo. 2008a. “Tecnologia industrial e curandeiros: partilhando pseudo-determinismos”, in Itinerários. A investigação nos 25 anos do ICS. Lisboa, ICS: 353-371.

Granjo, Paulo. 2008b. “Crónicas dos motins – Maputo, 5 de Fevereiro de 2008”, <http: //www.4shared.com/file/61860426/8ead98e0/Cronicas_dos_motins_Maputo_5_feve...

Granjo, Paulo. 2010. “Mozambique: ‘sortir de la bouteille’. Raisons et dynamiques des émeutes”, Alternatives Sud, XVII (4): 179-185.

Granjo, Paulo. 2011. “’Homens na garrafa’ e os limites à masculinidade”, in Granjo (ed.), Família e Lei em Moçambique. Lisboa, ICS.

Honwana, Alcinda. 2002. Espíritos vivos, tradições modernas: possessão de espíritos e reintegração social pós-guerra no sul de Moçambique. Maputo, Promédia.

Israel, Paolo. 2009. “The War of Lions: Witch-Hunts, Occult Idioms and Post-Socialism in Northern Mozambique”, Journal of Southern African Studies, 35 (1): 155-174.

Janzen, John. 1992. Ngoma: discourses of healing in central and southern Africa. Berkeley, University of California Press.

Murdock, George. 1945. “The common denominator of cultures”, in Linton, R. (ed.), The Science of Man in the World Crisis. New York, Columbia University Press: 123-142.

Niehaus, Isak. 2001. Witchcraft, Power and politics – exploring the occult in the South African Lowveld. London, Pluto.

Lakatos, Imre. 1989. La metodologia de los programas de investigacíon científica. Madrid, Alianza.

Maluf, Sônia. 1992. “Bruxas e bruxaria na Lagoa da Conceição: um estudo sobre representações de poder feminino na Ilha de Santa Catarina”, Revista Crítica de Ciências Sociais, 34: 99-112.

Perez, Rosa Maria. 1994. Reis e Intocáveis – um estudo do sistema de castas no norte da Índia. Oeiras, Celta.

Rousseau, Jean-Jacques. 1978 (1750). Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. São Paulo, Abril Cultural.

Serra, Carlos (dir.). 2009. Linchamentos em Moçambique II (okhwiri que apela à purificação). Maputo, Imprensa Universitária.

Sperber, Dan. 1992. O saber dos antropólogos. Lisboa, Edições 70: 59-95.

Turner, Victor. 1957. Schism and Continuity in an African Society. Manchester, Manchester University Press.

West, Harry. 2008. “«Governem-se vocês mesmos!» Democracia e carnificina no norte de Moçambique”, Análise Social, 187: 347-368.

West, Harry. 2009. Kupilikula: O poder e o invisível em Mueda, Moçambique. Lisboa, ICS.

- 1. Aliás, a crença na eficácia da feitiçaria é infalsificável nos seus próprios termos, pois possui um forte “cinturão protector”, para utilizar a expressão cunhada por Lakatos (1989) para as teorias científicas. Perante um caso empírico de insucesso, este poderá sempre dever-se a uma incorrecção técnica na execução do feitiço, a um contra-feitiço mais poderoso, a um insuficiente poder do feiticeiro ou mesmo a charlatanice da sua parte, sem que tal caso particular ponha em causa a pressuposta eficácia geral.

- 2. De acordo com esta lógica, por exemplo, se uma pessoa ficou seropositiva desconhecendo o SIDA, as formas de transmissão do HIV e os cuidados que deverá tomar para a evitar, ou ainda se, sabendo isso, não costuma usar preservativo, não é necessária nenhuma outra explicação para a sua doença. Mas se costumava usar preservativo e não o fez, ficando infectada, já é requerida uma explicação para esse facto.

- 3. A saúde e a doença constituem uma variante particular deste sistema geral de domesticação da incerteza. Estar saudável é o estado normal dos indivíduos, mas um estado que exige harmonia entre os vivos, os antepassados e ambiente social e ecológico (Honwana, 2002). Também a saúde ameaçada pela falta de cuidado, pela feitiçaria dos vivos e pelo desagrado dos antepassados – mas a par, no seu caso particular, dos perigos ecológicos e das exigências de espíritos para trabalharem como curandeiros.

- 4. Desde logo, e apesar do papel central que aqui assumem os espíritos e os antepassados, os seus princípios gerais são similares, por exemplo, aos da clássica interpretação de Evans-Pritchard acerca da bruxaria Azande (1978 [1937]). Quanto a sistemas ainda mais semelhantes, veja-se por exemplo Janzen (1992), Campbel (1998), Dijk et all (2000) e Binsbergen (2003).

- 5. Também este aspecto está longe de ser uma particularidade moçambicana. Para além de muito referido no contexto europeu, veja-se por exemplo Maluf (1992).

- 6. De facto, a pessoa em questão não se estará apenas a submeter à pressão social, mas também a cumprir uma das combinações de factores que Dan Sperber (1992) aponta para a racionalidade de crenças aparentemente irracionais: estará a crer possível algo de que tem uma representação apenas incompleta e aproximativa (a feitiçaria sob possessão), com base nos pressupostos e consenso de que existem pessoas que têm um conhecimento completo e exacto desse fenómeno e de que, caso ela própria tivesse esse conhecimento, poderia verificar que tal é verdade – num processo semelhante ao que, por exemplo, torna racional que uma pessoa que não é especialista en astrofísica acredite na existência de buracos negros.

- 7. Normalmente a Ametramo, Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique.

- 8. Tão pouco irei revelar se estes casos (ou quais deles) foram presenciados por mim ou me foram relatados por terceiros.

- 9. Note-se, entretanto, que o tipo de instâncias popularmente aceites e o grau de legitimidade (e de autoridade) que lhes é reconhecido pode variar fortemente ao longo do território. Compare-se, por exemplo, Farré (2008), Florêncio (2005) e West (2008).

- 10. Normalmente entendida, no quadro deste tipo de raciocínio e de discurso, no sentido mais popularizado e vago de dominação marcada e impositiva, e não em qualquer das acepções gramscianas que estão na origem da palavra e que adiante explicito.

- 11. Uso agora “hegemonia” em ambos os sentidos gramscianos de dominação de um grupo alcançada/legitimada pelo convencimento dos subalternos através de meios ideológicos, e de aceitação e parcial integração, pelos subalternos, da ideologia dominante (Gramsci, 1971)

- 12. São processos deste tipo que fazem com que, por exemplo, sejam sobretudo mulheres quem ensina (e quem em primeira instância pressiona) outras mulheres a submeterem-se à dominação masculina, ou com que indivíduos de classes sociais dominadas assumam que «sempre houve ricos e pobres» e que isso é um facto “natural”.