Fado Tropical. O Luso-Tropicalismo na Cultura de Massas

Introdução

A figura do autor está ligada a um sistema jurídico e institucional, mas também a uma representação romântica que lhe confere uma determinada identidade e estilo. Nas humanidades e nas ciências sociais, não convém que o autor seja um escritor, mas antes um cientista (cientista social ou historiador), capaz de cunhar conceitos novos e de criar interpretações inovadoras. O autor é quem produz ciência, procura descobrir sentidos ocultos e derrubar opiniões consolidadas. É nessa figura idealizada de «o cientista» ou, pior, «o historiador» que o autor Marcos Cardão se devia inscrever e, eventualmente, prosperar.

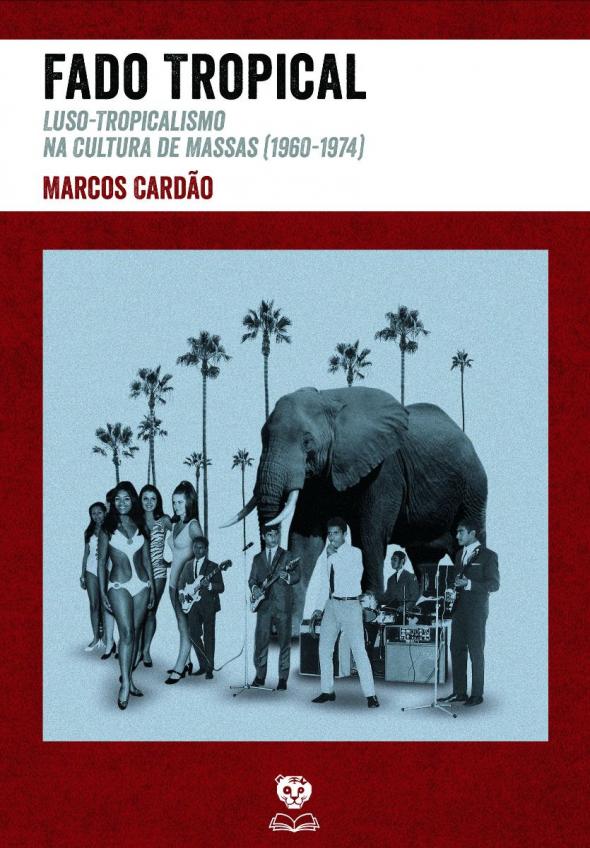

É graças à generosidade do Fernando Ramalho e do Bernardino Aranda que o livro Fado Tropical. O Luso-Tropicalismo na Cultura de Massas – um título pomposo com o intuito de legitimar a obra e atrair os mais incautos – volta a ver a luz do dia e tem direito a uma belíssima edição. Pena que o conteúdo não faça jus à qualidade da edição. O livro foi originalmente publicado em 2015, nas Edições Unipop, uma editora que publicou uma série de autores de referência, entre os quais Paul B. Preciado, Jacques Rancière, Alessandro Portelli, Sandro Mezzadra, Judith Butler, Gayatri Spivak… e, claro, Marcos Cardão.

A história repete-se, não através de farsas ou tragédias, que isso significaria predeterminar o enredo, mas porque existe um padrão cíclico em certas recorrências e, enquanto autor, a recorrência é que Marcos Cardão está destinado a permanecer entre os maiores. Desta feita, tem a felicidade de ser reeditado numa editora que tem desenvolvido o trabalho notável, na realidade, suicidário, de editar livros e manter uma livraria aberta. À semelhança das Edições Unipop, a Tigre de Papel dispõe de um catálogo composto por autores eminentes. Entre eles, Maurizio Lazzarato, Franco “Bifo” Berardi, Enzo Traverso, Salette Tavares e, agora, Marcos Cardão. No futuro dirão: foi na companhia de autores insignes que Marcos Cardão trilhou os caminhos da edição em Portugal.

Contrastar o antes e o depois, desqualificando o antes, faz parte do arsenal de tácticas e estratégias de qualquer historiador ou cientista social. O objectivo é demarcar-se do anterior e qualificar positivamente o que vem depois, para que se note que o cientista está a aperfeiçoar o seu trabalho e a progredir. E não há progresso sem saber cumulativo. Fazer a distinção entre o passado superado e o futuro, que irradiará novos saberes e descobertas, é o mantra de quem trabalha na ciência e se habitou a preencher relatórios de progresso científico e a desbravar o caminho para a «excelência». Há os que colocam empenho sacrificial à causa e falam «em nome da Ciência» (com C maiúsculo), fazendo uma representação gloriosa do espírito crítico, sem esboçar sequer um sorriso.

Dito isto, escusado será dizer que passaram alguns anos, eu já não me revejo integralmente no livro. Em 2015, ainda existia algum empenho, se bem que pouco sacrificial, inocência e voluntarismo. Não só a escrita envelheceu mal, como algumas relações de causalidade abrem pouco espaço para desvios, acidentes ou acasos. O livro poderia ser mais problematizador, as analogias nem sempre são felizes e recorre a ferramentas conceptuais um tanto ou quanto ultrapassadas. Para que o contraste entre o antes e o depois fique mais explicito: refiro-me especificamente ao voluntarismo da crítica da ideologia, também conhecida como a prática da desnaturalização, bastante praticada no livro, mas que tem vários problemas e limitações. Nomeadamente porque desvelar os sentidos encobertos e tentar descobrir «a verdade» por detrás das aparências fazem parte de um repertório de representações do «crítico» enquanto herói dissidente.

Identificados os problemas, é tempo de assinalar as suas eventuais valias. O livro poderá ser útil a quem se interessar pelo fenómeno do nacionalismo, ou os modos de produzir comunidades imaginadas, e se queira inteirar sobre histórias menos conhecidas do colonialismo português, em particular das narrativas que o sustentaram, através das quais o luso-tropicalismo entrou no domínio público. Tendo por base um conjunto de pressupostos históricos e lugares comuns sobre o carácter dos portugueses, o luso-tropicalismo adquiriu visibilidade nas últimas décadas do regime salazarista, quando uma série de práticas e rituais contribuiu para promover a ideia de que o império português era uma unidade política homogénea, dispersa por vários continentes e multirracial. O luso-tropicalismo teve uma vida simultaneamente política, científica e ideológica, e ganhou foros de teoria explicativa da colonização portuguesa, e de a representar como o melhor dos mundos, graças ao espírito de aventura, capacidade de adaptação, plasticidade e miscibilidade dos colonizadores portugueses.

O luso-tropicalismo passaria a funcionar como a narrativa portuguesa do «excepcionalismo», uma narrativa mais ou menos padronizada e internacional, comum a todos os países europeus que tiveram possessões coloniais. Por mais que as histórias e mitologias nacionais digam o contrário, o processo de construção de identidades nacionais é um fenómeno internacional. A narrativa do «excepcionalismo português», ou o investimento na especificidade portuguesa, fez de porta-estandarte das ideias de miscigenação, fácil convivência dos portugueses com os outros povos e ausência de preconceito racista. Esta narrativa adaptou-se a uma forma de narrar a história e imaginar Portugal e os portugueses.

Embora fosse assumindo novas roupagens ao longo do tempo, a narrativa de excepcionalidade portuguesa ainda não desapareceu nas representações da identidade nacional. Se a crítica às «falácias ideológicas» do luso-tropicalismo merece um largo consenso académico, não é líquido que assim seja quando se fala da especificidade portuguesa no campo institucional ou mediático. Aí, o luso-tropicalismo banal permanece, e vai seguindo o seu curso, como sugere a polémica sobre a construção do museu dos descobrimentos, em Lisboa, que voltou a trazer à superfície a retórica do «encontro de culturas». As narrativas do excepcionalismo português foram novamente convocadas pelos defensores da estátua do padre António Vieira, que foi pinchada no dia 11 de Junho de 2020, pouco tempo depois do assassinato do afro-americano George Floyd pela polícia, que suscitou uma onda de protestos globais contra o racismo e uma série de acções contra os símbolos da colonialidade no espaço público.

Se a narrativa da excepcionalidade portuguesa foi servindo para consumo identitário português e garantiu a quase invisibilidade da questão racial em Portugal, quer os movimentos globais antirracistas quer as diversas acções das associações de afrodescendentes e antirracistas em Portugal têm colocado a questão racial no mapa político e contribuído para redefinir as formas de ver e interpretar o passado colonial. Ou seja, têm contribuído para desafiar o consenso luso-tropical, salientando as suas permanências.

Embora o livro resulte de uma investigação circunscrita a um tempo específico, sensivelmente entre 2009 e 2013, quis o acaso (e a fortuna) que ele fosse reeditado nesta conjuntura. Resulta de uma tese de doutoramento e a forma «académica» condiciona naturalmente a leitura. O número de citações e notas de rodapé excede os limites do razoável, ainda que estas sejam amuletos indispensáveis para que o discurso do historiador seja considerado «verdadeiro» e não resvale para a especulação infundada. Não obstante as limitações, que são maiores do que o autor desejaria, é um livro que procura discutir um tema aborrecido através de objectos à partida interessantes. Opta, desde logo, por deslocar o luso-tropicalismo do seu «criador» – Gilberto Freyre, que cunhou a expressão luso-tropicalismo, apresentando-a publicamente enquanto «descoberta científica» –, e dos seus principais intérpretes e divulgadores (os cinzentões do regime salazarista), para analisar as práticas e rituais que tornaram o luso-tropicalismo possível. O livro convoca um conjunto de intérpretes da música pop, jogadores de futebol, concorrentes aos concursos Miss Portugal, entre outros protagonistas, com o intuito de contornar o aborrecimento e dar conta do modo como o luso-tropicalismo se foi insinuando no espaço público e mediático.

O livro surge num momento em que as narrativas da excepcionalidade portuguesa estão a ser desafiadas e redefinidas de diversas maneiras. Se há cinco anos passou mais ou menos despercebido, que é o destino normal de todos livros – encher de «mais confusão as prateleiras» –, pode ser que agora seja empurrado pelo ar do tempo e sirva para deslocar um pouco mais uma narrativa identitária que parecia ser eterna e indiscutível. O que é nem sempre foi, e o luso-tropicalismo, como todas as coisas que foram feitas, pode um dia ser desfeito.