Treze escritoras entre prosa e poesia, literatura angolana

Prefácio – Alice Girotto

Há um fio que percorre as entrevistas às Treze escritoras entre prosa e poesia aqui recolhidas e apresentadas por Carlos Alberto Alves. Trata-se de um lugar de origem, duma “pertença com mais ou menos pertença”, parafraseando uma delas: para uma é tão-somente onde os pais, ou até um só deles, nasceram; para outra um longínquo espaço duma memória prenhe e sofrida; para outra ainda um lugar familiar de vivências, trânsitos e laços que continuam presentes, quando não são umbilicais no sentido concreto e ritual da palavra. É Angola a unir, mesmo que, por vezes, flebilmente, a variada experiência dum conjunto de mulheres que representam, nas intenções do entrevistador e organizador deste livro, uma diáspora angolana da escrita.

Esse fio é rastreado na primeira pergunta feita a todas – ou melhor, a quase todas, porque o diálogo com Aida Gomes é entretido por Marta Lança –, que visa explicitar o lugar de origem das respetivas famílias, para depois passar à formação literária delas, não num sentido institucional, mas sob a forma das leituras marcantes. Amplo espaço é dado ao processo de criação, em particular das obras de que são reproduzidos trechos logo depois de cada entrevista, e ao valor atribuído pelas autoras à prática da escrita. Nem falta um olhar à relação com outros atores do campo literário, como os editores e os leitores, fundamentais para uma contextualização completa das obras apresentadas no panorama contemporâneo. Talvez a pergunta mais interessante seja a que diz respeito à conciliação da escrita com outras atividades, que remete para o tema clássico do woolfiano “quarto só para si” e das condições necessárias para incentivar e tornar possível a criação de obras de arte.

Desse único fio comum têm origem, aliás, as mais diversas malhas e bordados. Nair Gonçalves, Katya Figueiredo e Sónia Gomes representam a frescura e o atrevimento da juventude no realismo das suas personagens e nas descontraídas falas destas, sem esquecer a história recente do país de origem no caso de Histórias de vida e morte de gente simples.

No romance de Ondina Coelho também ecoa a guerra civil que assolou Angola no último quarto do século XX, porém com algum pendor fabulístico igualmente presente no segundo romance de Luiza Sylvan, escrito “depois de constatar as dificuldades por que passavam os meus filhos e amigos nas infrutíferas tentativas para se integrarem, digna e justamente, na sociedade portuguesa”. Descortina-se, neste móbil concreto, a realidade histórica da saída do país depois do fim do império colonial português, experimentada no que costuma ser chamado de “retorno” para Portugal (mas raras vezes foi tal) ou na escolha de aportar noutros lugares.

É a partir desta distância, não só geográfica mas sobretudo temporal, que têm que ser lidos os romances autobiográficos de Maria Jawaa e Dulce Braga, na sua tentativa de dar um sentido à perda das raízes no meio dos escombros da História, seguindo um processo ao mesmo tempo agridoce e catártico de desabafo através da escrita literária. Nessas memórias é o “ali e então” que fica enquadrado – as casas com acácias e casuarinas nos quintais, o período da descolonização –, enquanto nas obras de Branca das Neves, Aida Gomes e Yara Monteiro deitam-se pontes entre o ali e o aqui, o então e o agora. Reconhece-se tal esforço construtor na rota traçada logo pelo título do romance de estreia de Branca das Neves, Luena, Luanda, Lisboa. Fala de Maria Benta, com a sua língua evocadora e trazida à página duma oralidade em que ressoam prosódias luandinas. Em Os pretos de Pousaflores são as próprias personagens criadas por Aida Gomes a ser “produtos de encruzilhadas históricas”, como o é a protagonista de Essa dama bate bué!, de Yara Monteiro, que refaz o percurso do retorno ao contrário, de Portugal para Angola, à procura duma identidade e, com ela, do sentido da sua existência.

Fincado no “aqui e agora” de Portugal no século XXI é, pelo contrário, Um preto muito português de Tvon, exemplar a pleno título da que vem sendo definida de literatura afro-portuguesa, entre outras coisas por ter “por viés temático a tematização das vivências negras na diáspora”, segundo a definição de Emerson Inácio (em Cadernos de Literatura Comparada, 2020), apontado nas palavras da própria autora quando afirma, na entrevista, de que “há um forte sentimento de não-pertença a lado nenhum” nas pessoas reais que lhe serviram de inspiração e modelo para a criação das personagens do seu romance. Aliás, no caso de Tvon, esta definição de género literário parece ter algum limite, originando a história nele contada da letra duma música rap que a urgência da narração exigiu estender.

Nem é só na prosa que estas escritoras da diáspora angolana se expressam, mas há também o testemunho da potência da palavra poética. Palavra que canta, no caso de Ana Branco, e que permite manter-se agarrada à vida mesmo na dor e na solidão. Palavra performática, no caso de Raquel Lima, que condensa em si “ritmo, respiração, hesitação, gesto, […] e transdisciplinaridade” e onde lateja, feito fio vermelho a reemergir, a conexão com o “planeta África” que é o motivo subjacente aos treze retratos aqui apresentados.

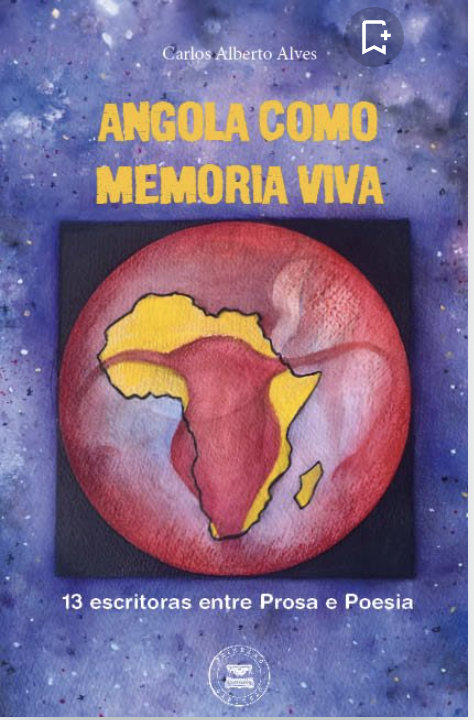

E na palavra “retrato”, por fim, encontramos uma sugestão que nos remete para mais uma característica distintiva deste livro de Carlos Alberto Alves, que é a de ser acompanhado pelas ilustrações de Noélia Monteiro, João Dionísio, Neusa Trovoada e Dilia Fraguito Samarth. Permito-me destacar uma, em particular, que me parece encerrar simbolicamente o sentido do livro. Trata-se dum globo de matizes rubros, inscrito num quadrado preto, no centro dum quadrado maior representando nebulosas cósmicas. Um planeta vivo, portanto, dentro da infinitude desconhecida e fria. No meio do globo rubro é perfilada a silhueta do continente africano tingida a ocre, sobre a qual se imprime, como carimbo que impõe a sua marca sem necessidade de contornos definidos, a figura do sistema reprodutor feminino (útero, tubas e ovários) dum vermelho escuro, carregado, nítido. Uma homenagem à feminilidade biológica potencialmente portadora da vida, do seu calor e da força multiplicadora que liberta e cria, instituindo uma metáfora entre gravidez e escrita várias vezes mencionada ao longo das treze entrevistas. Liberdade e criação cuja semente se encontra afundada nas entranhas daquele lugar de origem – em África, em Angola – “onde a nossa alma descansa” e de onde brotam, viçosos, os rebentos literários que 13 escritoras entre prosa e poesia nos dá a conhecer.

Posfácio – Kesha Fikes

Carlos Alberto Alves é o organizador de uma importante coleção de vozes literárias. E é mais do que isso. Este projeto, que comemora a forma como as autoras participantes evoluíram e incorporaram a sua arte através da prosa e da poesia, revela uma narrativa cheia de nuances que coloca Angola dentro e para além das suas fronteiras territoriais. O processo de entrevista facilita esse engajamento. Cada entrevista começa com a localização de suas origens familiares e geográficas; e é aqui que as ausências percetíveis nas supostas linearidades – onde a relação entre geografia e descendência pode desafiar a expetativa – começam a moldar um sentido de Angola como memória viva e um ponto de referência que distingue significativamente experiências de partida, chegada, transformação e saudade. Embora essa ausência linear transmita informações essenciais sobre o passado colonial, também ensina sobre uma imaginária angolana no presente pós-colonial. Quais são as atuais condições de possibilidade – sejam elas sociais, políticas, económicas, psicológicas e/ou imaginativas, etc. – que constroem conexões, ou semelhanças, entre cada uma das autoras? Ou, dito de outra forma, os fios que interligam cada uma dessas vozes hoje seriam os mesmos dez, quinze ou mesmo trinta anos atrás? Minha própria percepção – como afro-americana em diáspora que investe na compreensão das complexidades da existência pós-colonial – é que a resposta é retumbante não. Isso me obrigou a processar o que é esse tópico atual e compartilhado e como o formato de entrevista o revela.

O que significa, neste momento, identificar-se como uma mulher que explicitamente ou indiretamente escreve a África, detalha o que significa se sentir africana ou identificada como tal, compartilha o que significa ocupar um tipo particular de corpo racializada/o em diferentes lugares, e narra opressões de género e classe, ao mesmo tempo em que expressa experiências pessoais e sociais de soberania e autonomia? O que significa que escrever sobre esses temas, para muitas das autoras nesta coleção, foi espontâneo e não planeado, portanto, não necessariamente uma parte da trajetória vocacional, mas uma necessidade de afirmação de vida? O que significa que, para algumas, as políticas de publicação e distribuição complicam a relação com a expressão pública de sua arte? E o que significa ter que administrar o tempo para a arte de alguém quando a escrita não sustenta principalmente a si mesma ou à família financeiramente? Tais experiências compartilhadas não são exclusivas de Angola ou do que significa ser angolana/o, seja dentro ou fora de Angola. No entanto, ao ler essas entrevistas, experimentei uma proximidade com uma imaginária angolana dinamicamente mutável que está desafiando criativamente com os constrangimentos ideológicos e económicos da existência contemporânea e globalizada. Como o projeto colonial português em Angola e em outros lugares da África foi um que em parte discerniu estrategicamente a “civilidade” através do domínio da língua portuguesa, hoje, quase 50 anos após a independência, não posso deixar de reflectir sobre as formas como essa escrita lírica e magistral passa a estar agora ao serviço de expressões profundamente pessoais e globalmente engajadas. E este, eu sinto, é o fio comum: neste momento a identificação com Angola inclui todas essas coisas – é vivida, imaginada, lembrada e alimentada localmente e extraterritorialmente, tudo de uma vez. Isso não foge a nenhuma realidade de injustiças e/ou disparidades que situem como os autores e suas comunidades criam arte e navegam em sua disseminação em escalas local e global; em vez disso, nos ajuda a entender o que há de particular nessa coleção de vozes. Ele ilumina o significado, a aparência e o sentido da pós-colonialidade no contexto de Angola e suas paisagens sociopolíticas associadas.

Obrigado, Carlos Alberto Alves, por este livro, e por não dar por garantida uma conversa que poderia ter passado sem nome ou despercebida, onde os pontos partilhados podem não ter sido ligados, pelo menos não desta forma rica. Você criou um projeto de reconhecimento que valoriza profundamente as vozes e narrativas que precisam ser compartilhadas e vivenciadas para o enriquecimento do mundo.