MFB e o seu (des)amor ao próximo

Há poucos dias, ficou-se afinal a saber que, de entre os ciganos, os africanos e os afrodescendentes, pelo menos entre os residentes em Lisboa, é a cabo-verdiana empregada do prédio que desfruta do inenarrável prazer de respirar o ar que a cristã articulista Maria de Fátima Bonifácio respira. Evidentemente, não se pode negar um certo teor preconceituoso no discurso da cabo-verdiana quando, numa atitude de afirmação da sua origem insular, renunciou a sua pertença ao continente africano e salientou o seu distanciamento dos demais africanos. «Senhora, eu não sou preta, sou atlântica, cabo-verdiana.» Esta afirmação tem o substrato histórico que todos conhecem, principalmente os historiadores e as historiadoras da pátria lusitana. De facto, devido aos cinco séculos de presença colonial portuguesa e da sua herança que persistiu no tempo, Cabo Verde não está (nem nunca esteve) imune ao discurso racista e racialista. Não se pode tapar o sol com a peneira.

O que é também importante observar é que o lugar que essa cabo-verdiana trabalhadora migrante ocupa naquele prédio não incomoda a distinta historiadora cristã Maria de Fátima Bonifácio, por sinal versada em cultura cigana, africana e afrodescendente. Tudo indica que, no mundo que ela criou, é permitido a entrada de ciganos e negros nas profissões pouco qualificadas, mas não nas áreas de maior prestígio, conhecimento, reconhecimento e visibilidade pública.

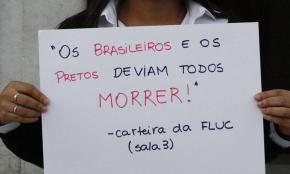

A astuta senhora deixa claro que a universidade, enquanto espaço de produção e circulação de conhecimento, não é um espaço apropriado para os ciganos, os africanos e os afrodescendentes, sujeitos a quem desumaniza e destituí de racionalidade científica e humanística. Com efeito, por serem ciganos, africanos e afrodescendente, essa gente estaria pouco habilitada e desprovida de mérito para a frequência do ensino superior e, desta maneira, o Estado português ficaria lesado por reservar vagas no ingresso e gastar recursos com esse tipo de indivíduos cuja cultura estranhíssima põe em causa os valores superiores da civilização ocidental e os fundamentos da Grande Revolução Francesa de 1789. Qualquer pessoa atenta, sem grande esforço, daria conta que a douta ignorância da dita historiadora cristã não superou o preconceito da empregada de limpeza do prédio.

Esta paranóia fez-me lembrar uma certa senhoria portuguesa que dizia que ela, sim, gostava muito de gente de cor, porque era amiga dos criados que teve em Angola. «Ai, como eram amáveis os meus criados angolanos! Gente boa, muito trabalhadora e obediente!» Via-se os seus olhos lacrimejarem de tantas saudades. Aquela senhoria não se incomodava com as relações coloniais de poder que tornavam aqueles angolanos seus criados. Passou esse tempo em que ela tinha criados angolanos. Na memória, uma doce lembrança do tempo bom em que vivia bem no Dungo. Tinha mais de uma dúzia de criados, que se vestiam de branco e lavavam-se todos os santos dias, para tratar de assuntos domésticos, fazer compras na cidade, cuidar das criancinhas. Ao todo, teve cinco filhos, duas meninas e três rapazes, nascidos em Angola. Mas depois… «Então, veio o 25 de Abril? Aí, viemos para Portugal. Uma tristeza.» Em Portugal, fizeram-se à vida. Já não usufruíam da riqueza de Angola. Não podiam esbanjar em almoços e jantaradas com amigos. Da vida boa de Angola, só lembranças e uma moradia em Coimbra.

Foi no meu tempo de estudante que tive contacto com a expressão gente de cor. Em Coimbra, era opinião corrente que apenas em último caso, quando os quartos bolorentos ficavam em prédios em ruínas e demoravam a arrendar, então as senhorias e os senhorios abriam uma excepção a estudantes africanos (gente de cor, como diziam), alegando que tardavam ou se esqueciam de pagar a renda, que gastavam muita água por causa do banho e muita luz devido à música, que faziam rebuliço até altas horas da noite e que davam muitas festas ou recebiam visitas de inúmeros familiares e amigos que iam a Coimbra na Queima das Fitas ou em qualquer altura sem data certa de regresso à proveniência, fosse perto ou num outro continente.

Foi no meu tempo de estudante que tive contacto com a expressão gente de cor. Em Coimbra, era opinião corrente que apenas em último caso, quando os quartos bolorentos ficavam em prédios em ruínas e demoravam a arrendar, então as senhorias e os senhorios abriam uma excepção a estudantes africanos (gente de cor, como diziam), alegando que tardavam ou se esqueciam de pagar a renda, que gastavam muita água por causa do banho e muita luz devido à música, que faziam rebuliço até altas horas da noite e que davam muitas festas ou recebiam visitas de inúmeros familiares e amigos que iam a Coimbra na Queima das Fitas ou em qualquer altura sem data certa de regresso à proveniência, fosse perto ou num outro continente.

Deambulavam-se pela cidade mais de vinte mil estudantes, entre os quais dezenas de europeus do programa Erasmus e centenas de africanos das antigas colónias de Portugal. Apenas um ou outro estudante de cor se apresentava como português, dizendo ter nascido e crescido em Lisboa ou Algarve. Era por razões óbvias que as centenas de estudantes negros que chegavam dos países africanos viviam em comunidades estudantis próprias, por vezes em áreas distantes do centro universitário. No caso dos estudantes cabo-verdianos, que eram na altura quase quinhentos e totalizavam mais da metade dos estudantes de cor na cidade universitária, havia pelo menos duas ruas por onde quase todos passavam: a Rua Padre António Vieira e a Rua António José de Almeida. Talvez também fizessem história na Ladeira do Seminário, na Rua dos Combatentes, na Rua do Brasil e num casarão de uma sindicalista na Avenida Dias da Silva. Dizem os antigos que vinte anos atrás era a Rua Augusta o coração da vida estudantil crioula nessa cidade. Cada geração que chegava a Coimbra deixava as suas marcas de vida numa ou noutra dessas ruas. Em todas essas ruas, havia alguns prédios que eram conhecidos como territórios caboverdianos.

Havia casos em que os senhorios e as senhorias somente apareciam nas moradias que lhes diziam respeito para recolher o valor da renda e dos atrasos, quando tardavam a acontecer as transferências bancárias. Chegou a acontecer algo um bocado caricato. Numa dada circunstância, achando-se um casal de velhinhos a morar no casarão onde arrendavam quartos a estudantes, num derradeiro acto de desespero com a música e os gritos da sabura crioula, tomaram eles a decisão de mudar de casa. Zarparam para a aldeia, a fim de cuidar das azeitonas.

Havia casos em que os senhorios e as senhorias somente apareciam nas moradias que lhes diziam respeito para recolher o valor da renda e dos atrasos, quando tardavam a acontecer as transferências bancárias. Chegou a acontecer algo um bocado caricato. Numa dada circunstância, achando-se um casal de velhinhos a morar no casarão onde arrendavam quartos a estudantes, num derradeiro acto de desespero com a música e os gritos da sabura crioula, tomaram eles a decisão de mudar de casa. Zarparam para a aldeia, a fim de cuidar das azeitonas.