Être esclave. Tableaux d’un quotidien : des travaux et des jours.

Avec les découvertes, les peuples des « terres égarées», venus de toute l’Afrique, de l’Orient et même de l’Amérique, qui devenaient esclaves avaient nuancé la société portugaise en l’imprégnant d’un fort exotisme humain, ce qui a impressionné les auteurs nationaux et étrangers. Au début, c’était les azenègues, habitants de la côte africaine entre le cap Blanc et le fleuve Sénégal ; une grande partie était islamiste, de peu de foi, de couleur brunâtre, et considérée comme d’excellents esclaves. Au fur et à mesure de l’avancée des explorateurs le long du continent, les ethnies Jallobé, Mandis et Bantou, de type négroïde et de couleur très noire, commençaient à arriver. En 1559, Duarte Nunes de Leão confirmait l’existence de grande variété d’ethnies parmi la population esclave, et citait « les nombreux mille esclaves de Guinée et des autres parties de l’Ethiopie et de l’Inde (les) bengalis, les iaos, les arabes, les malabars et les caffres ». A la même époque, l’humaniste Damião de Goís estima, parmi les esclaves qui arrivaient de Mauritanie, de l’Inde et du Brésil, à 10 ou 12 mille ceux qui entraient tous les ans à Lisbonne en provenance des royaumes du Niger. De même, le florentin Filipe Sassetti, résidant au Portugal entre 1578 et 1583, faisait référence aux diverses origines des esclaves et spécifiait que certains étaient blancs, d’autres noirs et maures ; et si les uns étaient musulmans, il y avait aussi des païens. Quant aux indiens du Brésil, ils arrivaient au royaume en moindre quantité, mais en montrant plus que les autres les effets de l’inadaptation.

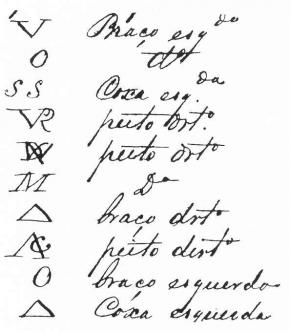

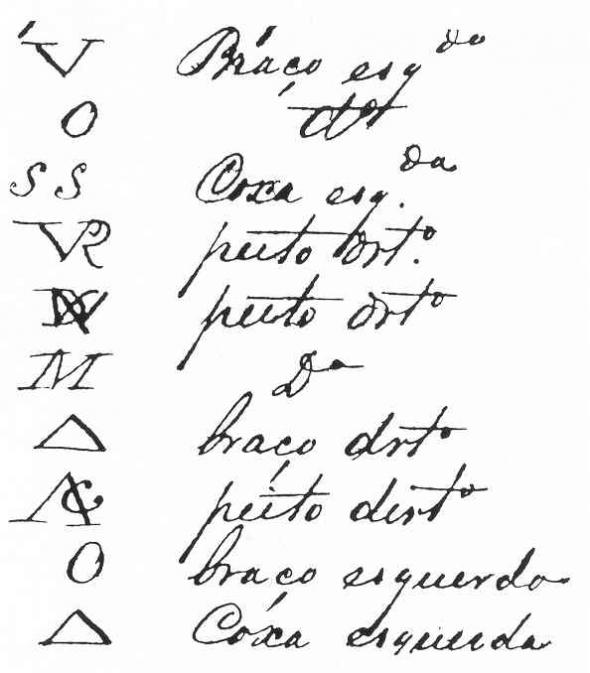

Marques de fers Marques de fersCombien arrivaient, combien étaient exportés, les pourcentages donnés pour la population du royaume et par métiers étaient tels qu’ils n’étaient qu’exceptionnellement connus et la plupart du temps de façon approximative. Cependant, en nombre moindre ou supérieur, cette minorité a marqué sa présence dans la société portugaise et a contribué à modeler les comportements, à créer des habitudes et à imposer des attitudes. Son existence a laissé des marques profondes, certaines encore présentes dans notre quotidien. Si, comme l’enseigne Durkheim, les proverbes «sont l’expression condensée d’une idée ou d’un sentiment collectif », que penser des expressions qui, jusqu’à maintenant, sont restées dans la langue portugaise comme par exemple « plutôt fils de pauvre qu’esclave de riche » ou « travailler comme un nègre », « le travail est bon pour les noirs », «être un maure de travail», « peiner », expressions révélatrices des réalités et de leur charge idéologique et émotionnelle que la mémoire a anéanti jusqu’à nos jours. Leite de Vasconcelos souligne que « côtoyer tant de maures, de noirs et d’esclaves de toutes origines, a abouti à […] enrichir la langue de nombreux vocables, d’expressions métaphoriques, de phrases et de proverbes ». De la même façon, nous pourrions présenter des exemples des toponymes, de l’onomastique, de la littérature d’un genre plus populaire, du folklore et même de manifestations religieuses dans lesquels ressort la figure de l’esclave, notamment le noir et ses descendants.

Marques de fersCombien arrivaient, combien étaient exportés, les pourcentages donnés pour la population du royaume et par métiers étaient tels qu’ils n’étaient qu’exceptionnellement connus et la plupart du temps de façon approximative. Cependant, en nombre moindre ou supérieur, cette minorité a marqué sa présence dans la société portugaise et a contribué à modeler les comportements, à créer des habitudes et à imposer des attitudes. Son existence a laissé des marques profondes, certaines encore présentes dans notre quotidien. Si, comme l’enseigne Durkheim, les proverbes «sont l’expression condensée d’une idée ou d’un sentiment collectif », que penser des expressions qui, jusqu’à maintenant, sont restées dans la langue portugaise comme par exemple « plutôt fils de pauvre qu’esclave de riche » ou « travailler comme un nègre », « le travail est bon pour les noirs », «être un maure de travail», « peiner », expressions révélatrices des réalités et de leur charge idéologique et émotionnelle que la mémoire a anéanti jusqu’à nos jours. Leite de Vasconcelos souligne que « côtoyer tant de maures, de noirs et d’esclaves de toutes origines, a abouti à […] enrichir la langue de nombreux vocables, d’expressions métaphoriques, de phrases et de proverbes ». De la même façon, nous pourrions présenter des exemples des toponymes, de l’onomastique, de la littérature d’un genre plus populaire, du folklore et même de manifestations religieuses dans lesquels ressort la figure de l’esclave, notamment le noir et ses descendants.

Être esclave impliquait un grand nombre de situations dérivées des conditionnements-mêmes de chaque société, de la personnalité des intervenants, du type de travail réalisé, des formes de sociabilité permises et, même de la nature de leur dépendance. La relation dominant/dominé n’est jamais apparue de façon identique ou selon un modèle institué. Des maîtres aux esclaves, il y avait le rapport d’une domination, la certitude d’une obéissance, le sentiment d’une infériorité, le désir d’une libération et une ambiance de ruine sociale et psychologique qui les englobait tous, se répercutant dans les formes les plus variées. Cependant, vivre dans un centre urbain ou rural, dans une plantation, dans les mines, appartenir à un maître riche ou plus modeste, sévère ou tolérant se traduisait par des conditions d’existence différentes. Les maîtres et les esclaves partageaient une expérience commune pas toujours conflictuelle, mais pas toujours non plus facile à accepter. La plupart du temps, cela s’illustrait par une soumission sévère, ce qui ne voulait pas dire que les multiples formes d’affection entre les sentiments extrêmes de répulsion et d’amour étaient absentes. Contrairement au monde colonial dans lequel le système esclavagiste a prédominé et a conduit à une rudesse accentuée dans le relationnel, le quotidien des maîtres et des esclaves en métropole a été fréquemment marqué par des circonstances particulières et a conduit à des expériences individuelles dictant des différences qui ne se sont pas cependant traduit par le recul d’état conflictuel et de violence. Être esclave au Portugal n’était pas la même chose qu’être esclave au Brésil, tout comme être esclave d’une plantation ou dans les mines n’était pas équivalent à un sort identique pour un esclave domestique.

En dépit des critiques de ces contemporains qui considéraient être une « erreur à la foule d’esclaves qui se dirigeait vers ce royaume », on disait que l’égarement des vertus des indigènes venait de là, on ne peut pas dire que les esclaves avaient été indésirables. Au contraire, ils ont été vus depuis toujours comme une main d’œuvre indispensable et comme d’importants facteurs de richesse. Cependant, ils n’ont pas représenté un danger à exclure mais plutôt un danger à dominer. Avec les blancs de faible condition sociale, ils partageaient à maintes reprises le même sort. La misère, les divertissements populaires et la cohabitation dans l’accomplissement de certaines activités les rapprochaient. La compétition associée aux différences ethniques et au statut social ont marqué leur quotidien de ségrégation et de violence. La capacité d’adaptation leur a permis de résister.

Parqués au marché, les esclaves restaient à disposition de celui qui les voulait et qui avait les moyens de les acheter. Ils n’étaient pas bon marché ; au contraire, ils représentaient des symboles de richesse et, en fonction de la qualité du produit, ils pouvaient atteindre des prix élevés. Selon le comptage de João Brandão de Buarcos, au milieu de XVI° siècle, il y avait dans la ville de Lisbonne 12 courtiers en esclaves - approximation significative - qui étaient aussi courtiers en chevaux et environ 60 à 70 marchands d’esclaves, ce qui peut nous donner une idée bien qu’approximative de l’importance de l’affaire. D’ailleurs, en ce milieu de siècle, la demande en esclaves avait beaucoup augmenté et ils représentaient une marchandise à tel point valorisée que ce même auteur a mis en avant le fait qu’en à peine quatre ans, le meilleur esclave de Guinée obtenu pour 15 mille reis coutait le prix de 45-50 mille reis en 1552. Malgré cela, les petits parvenus avaient encore la possibilité de recourir à la Maison de la Guinée où, à prix modiques, ils pouvaient acquérir le fretin de ceux qui arrivaient au royaume et qui, compte tenu de leur débilité, n’étaient pas facilement achetés ; s’ils avaient de la chance et que l’esclave résistait, ce pouvait être même un bon investissement du capital. Comme n’importe quel autre produit, ils étaient soumis aux lois du marché et la baisse des prix permettait d’obtenir un esclave à des fins lucratives.

Le commerce pouvait être réalisé dans des lieux spécifiques ou des foires, aux enchères et lors de ventes annoncées par ban, ou alors fait directement entre les parties intéressées, l’acheteur pouvant être représenté par des fondés de pouvoir. Et, si par hasard il y avait eu transaction avec fraude, la dénonciation du contrat respectif était prévue par les Ordonnances du Royaume, lesquelles légiféraient le mode selon lequel les acheteurs pouvaient « récuser les esclaves et les bêtes pour les avoir achetés malades ou boiteux ». L’acheteur qui détectait une quelconque maladie, anomalie ou malformation chez l’esclave tout juste acquis pouvait annuler la vente et exiger le remboursement, le remboursement devant être fait dans un délai d’un mois si l’acheteur habitait au même endroit que le vendeur, ou dans un délai de deux mois s’il habitait dans un endroit différent ou si éventuellement l’esclave était déjà mort de la dite-infirmité. La qualité du produit était ainsi garantie par la loi. Cependant, pour prévenir d’éventuels remboursements, on prenait soin d’enregistrer dans les contrats d’achat et de vente les principales caractéristiques du captif. Quand, en 1571, Beatriz Valente, de Montemor-o-Velho, a vendu l’esclave Maria à Alvaro de Faria, elle spécifiait au terme de la vente que, au lieu d’être célibataire et de « parle[r] » très bien », elle n’avait « aucune malformation ni vieille couture, [n’était] pas voleuse, ni barbue, ni fugueuse, ni pleine ».

La noblesse, le clergé, les institutions religieuses et sociales, les fonctionnaires royaux, les artisans, les propriétaires ruraux, tous se servaient d’esclaves. La classe sociale ou la couleur de la peau n’étaient pas une entrave à leur acquisition. Les prostitués n’avaient pas le droit de posséder des domestiques libres mais pouvaient utiliser les esclaves ; de même pour les noirs, et ce depuis que les libres et les chrétiens pouvaient être aussi propriétaires d’esclaves, s’ils avaient les moyens de les acquérir. Les confréries de Notre Dame du Rosaire des Hommes Noirs, constituées de noirs libres et d’esclaves, utilisaient les services de ces derniers comme moyen de collecte de fonds. Seuls les juifs et les musulmans étaient soumis à des restrictions puisque la loi interdisait aux «infidèles» d’avoir des chrétiens sous leurs ordres. Mais, même dans ce cas, la permissivité a régné jusqu’en 1490 quand D. João II a ordonné que tout juif propriétaire d’esclaves devenant chrétiens serait immédiatement obligé de les libérer. De nombreuses fois, des interdictions relatives au commerce négrier par des vendeurs non catholiques ont été transgressées.

En théorie, à la lumière des principes du christianisme, un esclave devrait être libre après son baptême. Cependant, la persévérance de l’esclavage était considérée comme nécessaire pour préserver la foi chrétienne des néophytes et, le travail effectué, comme une récompense pour le service de rançon. L’esclavage, au-delà d’indemniser les préjudices, était considéré comme une phase de civilisation et de consolidation des valeurs. En pratique, c’était un temps sans fin, car, comme le rapporte le père Antonio Vieira, tailler et prendre soin de la figure ébauchée dans le myrte sauvage exigeait un travail continu ; laissée à elle-même, contrairement à une statue de pierre, elle grandissait rapidement, exubérante et se déformait.

Les esclaves, qui entraient au Portugal et qui n’étaient pas destinés à l’exportation, occupaient la place de ces Portugais qui, à la recherche d’un meilleur sort, se délocalisaient pour les villes, pour les zones rurales plus fertiles ou mieux localisées ; influencés par les richesses que le commerce induisait, ils préféraient encore émigrer vers des territoires ultramarins et étrangers. Déjà en 1472, la Cour présente à Evora sollicitait le roi pour interdire la réexportation d’esclaves vers l’Espagne, en invoquant le fait que c’était avec eux que l’on défrichait les bois, que l’on asséchait les marécages et que se faisaient les autres travaux difficiles mais nécessaires à la fondation de nouveaux hameaux. De là, la nécessité avancée par Severim de Faria de se servir « des plus paysans des esclaves de Guinée et des mulâtres » et de réserver les « caffres et les indiens pour le service quotidien ».

Le problème de la main d’œuvre et le recours au travail esclave se sont fait sentir très sérieusement, plus particulièrement dans quelques régions au sud du Portugal. Quatre ans après la loi du 16 janvier 1773, par laquelle le marquis de Pombal a proclamé la liberté du ventre et la libération des esclaves de quatrième génération, un document de la Chambre de Almodovar témoignait des préoccupations des paysans qui ont vu leurs esclaves partir, les laissant avec de sérieux problèmes de main d’œuvre. En 1822, toujours dans le bilan de cette détermination législative, le père de Messejana s’est adressé à la Cour royale en témoignant des difficultés ressenties dans cette région de l’Alentejo : « Dans tout le district de Campo de Ourique, l’agriculture est très en retard et la principale cause de ce retard est la carence en bras. Cependant, à une époque précédente (que je n’ose qualifier d’heureuse), on rencontrait à chaque pas des paysans opulents. […] L’époque que j’évoque est celle durant laquelle les paysans avaient sous leurs ordres un troupeau d’esclaves destinés depuis leur tendre enfance à être bergers et que l’on gardait sans difficulté car ils vivaient avec leurs parents. La même chose est arrivée avec ceux qui étaient promis à d’autres métiers »

Le problème de la main d’œuvre et le recours au travail esclave se sont fait sentir très sérieusement, plus particulièrement dans quelques régions au sud du Portugal. Quatre ans après la loi du 16 janvier 1773, par laquelle le marquis de Pombal a proclamé la liberté du ventre et la libération des esclaves de quatrième génération, un document de la Chambre de Almodovar témoignait des préoccupations des paysans qui ont vu leurs esclaves partir, les laissant avec de sérieux problèmes de main d’œuvre. En 1822, toujours dans le bilan de cette détermination législative, le père de Messejana s’est adressé à la Cour royale en témoignant des difficultés ressenties dans cette région de l’Alentejo : « Dans tout le district de Campo de Ourique, l’agriculture est très en retard et la principale cause de ce retard est la carence en bras. Cependant, à une époque précédente (que je n’ose qualifier d’heureuse), on rencontrait à chaque pas des paysans opulents. […] L’époque que j’évoque est celle durant laquelle les paysans avaient sous leurs ordres un troupeau d’esclaves destinés depuis leur tendre enfance à être bergers et que l’on gardait sans difficulté car ils vivaient avec leurs parents. La même chose est arrivée avec ceux qui étaient promis à d’autres métiers »

Les esclaves n’étaient pas l’unique source de travail utilisée dans l’agriculture. Avec les journaliers et les domestiques, ils réalisaient les semis, la préparation du vin et de l’huile et ils s’occupaient de la garde des troupeaux. Ils se chargeaient aussi d’autres tâches domestiques comme le ramassage du bois de chauffage dans les bois et les forêts, ou la récolte des fruits des bois, des noisettes, des noix et du miel, produits qui constituaient une part importante du régime alimentaire de l’époque. Les femmes étaient en général au service de la maison tandis que les hommes avaient un rôle significatif dans les activités agricoles liées au bétail.

Parfois cependant, des arrêtés municipaux apparaissaient pour interdire leur participation à certaines tâches, justifiant qu’ils ne s’investissaient pas dans la réalisation des services ou qu’ils commettaient des actes aux conséquences graves. C’est dans ce sens que vont les décisions de la Chambre de Montenor-o-Novo de 1581 et de 1568 ; elles empêchaient l’utilisation des captifs comme porteurs de vin ou d’huile d’olive dans les pressoirs, en justifiant que de là venaient les préjudices pour le peuple. La municipalité de Coimbra a interdit aussi aux esclaves de manipuler les presses des pressoirs d’huile, tâche considérée comme importante par les membres de l’assemblée municipale et qui, exigeait un engagement responsable que, à leur avis, les esclaves ne possédaient pas. Mais, à la place de ce type de restrictions, les esclaves apparaissent intégrés dans des activités innombrables et variées. L’auteur anonyme du Ritratto e Riverso del Regno di Portogallo, rédigé probablement entre 1578 et 1580, relève l’utilisation diversifiée des esclaves qui « s’occupent des chevaux, servent de porteurs, de paysans, de marins et font de nombreux travaux ».

On a tiré profit d’eux dans presque tous les secteurs économiques. Dans les centres urbains, spécialement à Lisbonne, on enregistrait une plus grande concentration d’esclaves utilisés au service domestique, artisanal et public. De manière générale, on destinait aux noirs les travaux les plus rudes, ce qui n’arrivait pas aux orientaux particulièrement appréciés pour leur bonne entente et leur intelligence. Par-dessus-tout, les chinois étaient très recherchés pour leur créativité, leur fidélité et leur diligence au travail, tout comme pour leurs extraordinaires dons culinaires. Cependant, que ce soit à la ville ou au champ, l’esclave était toujours voué à des tâches considérées ignobles ou à celles qui demandaient plus de force, refusées par le règlement ou rarement acceptées par l’homme libre, surtout à une époque où les esclaves proliféraient. Leur présence a permis un éloignement - quand ce n’était pas un certain mépris pour le travail - spécialement pour la population de niveau moyen - et a facilité l’exaltation d’idées nobiliaires. L’humaniste Nicolau Clenardo a vu au Portugal une société dans laquelle tous étaient nobles, « peu expérimentés aux travaux manuels », selon l’observation de Duarte Nunes de Leão et les dires de Gil Vincente, où tous aspiraient à être des cavaliers de rang noble. Les « zélés du bien commun » vont même plus loin et, dans la pétition qu’ils envoient au Parlement en 1562, ils reprochent au grand nombre d’esclaves arrivés dans le royaume d’être la principale cause qui a incité les indigènes à s’adonner à une vie de loisirs, au vagabondage, au vol ou à la prostitution. Avec eux, les réserves alimentaires étaient aussi gaspillées.

Le travail esclave s’est imposé d’une telle façon qu’il n’était pas facile de rencontrer celui qui voulait servir comme domestique, ne pas être dans la maison des nobles avec des fonctions simplement décoratives et à des prix tellement élevés que les maîtres aux revenus moyens n’avaient pas d’autre solution que de se servir d’esclaves. Par intérêt ou même par nécessité, cette domesticité pouvait parfois servir uniquement à échanger des vêtements et de la nourriture –« domestiques à tout faire »-mais qui sélectionnaient les maisons où une ascension sociale était prévisible. Pour cette raison, ils préféraient les maisons des nobles plutôt que les institutions où les possibilités d’ascension étaient réduites et, à leur avis, les travaux à réaliser plus spécifiques aux esclaves qu’aux hommes libres. A la maison du noble, le domestique pouvait servir son maître avec dignité, tandis que l’esclave était chargé de services plus dégradants. Quoiqu’il en soit, domestiques et esclaves apparaissaient comme des éléments d’ostentation, rendant la richesse du maître proportionnelle au nombre de ceux qu’il possédait et à la façon de les habiller.

L’apparence de grandeur, qui se traduisait en honneurs, incitait la noblesse à s’entourer du plus grand nombre possible de serviteurs maintenus pour la plupart en conditions précaires. D. Francisco Manuel de Melo a raconté l’histoire d’un noble qui, venu à Lisbonne, apprenait à ses domestiques à répondre de la façon suivante quand il leur demandait qui ils étaient : « Moi ainsi que trois pages, quatre laquais, deux cochers, cinq « acrescentados », un chapelier, un majordome, un secrétaire, deux femmes nobles, cinq dames de compagnie, quatre noires, six mules, trois coursiers et une bête de charge, nous appartenons à Monsieur D. Untel qui est arrivé à cette cour pour servir votre volonté ». Ce qui pourrait paraître exagéré dans cette scène serait assurément le trait marquant de la réalité du temps. De la même façon, l’auteur de Arte de Furtar a noté que des écuyers étaient loués à Lisbonne pour accompagner, tout comme à Madrid on louait les dames. D’autres données le confirment comme la Pragmatique de 1677 qui limite à deux le nombre de garçons pouvant accompagner le maître lors de ses sorties, soit un cavalier soit un cocher, ce nombre doublant dans le cas d’une sortie accompagnée de l’épouse.

Quand le noble sortait dans la rue, sa grandeur était entretenue par la foule de laquais qui l’accompagnait, délibérément vêtus de livrée et accomplissant les plus ridicules occupations. Les femmes, si elles allaient à pied à l’église, se faisaient escorter par un imposant cortège d’esclaves, de domestiques et de caméristes. Les esclaves allaient devant, aussitôt suivis des domestiques et derrière les caméristes; dans la file, les filles de la famille suivaient et, finalement, les maîtresses. César Saussure rapporte, en nous rapportant ce détail du quotidien, que la file pouvait atteindre 10, 15 voire 20 personnes. Carrère, un autre voyageur étranger en terres portugaises, a noté qu’à la fin du XVIII° siècle, cette habitude était enracinée d’une telle manière que « les maisons des nobles en regorgeai[ent] et le luxe d’avoir des domestiques [était] passé à la bourgeoisie ».

Lors de festins organisés à Lisbonne à l’arrivée de la reine D. Maria Sofia Isabel de Neubourgo, seconde femme de D. Pedro II, un an après la Pragmatique du 9 août 1686 - qui, comme d’autres lois antérieures, restreignait la somptuosité exprimée dans les vêtements, les coiffures, les meubles, le nombre de domestiques et de bêtes -, le comte de Atalaia s’est présenté à une épreuve de corrida coiffé d’un chapeau garni de diamants et en costume criblé de bijoux et montant un cheval en partie couvert de soie sombre brodée. Il a fait sa première entrée accompagné de 50 domestiques vêtus de velours rouge, les vestes garnies d’argent, qui symbolisaient l’Europe ; à sa seconde entrée, 50 autres domestiques sont venus avec des turbans, représentant l’Amérique ; à l’entrée suivante, il s’est fait accompagner de 50 maures vêtus de tissu rouge et coiffés de turbans pour représenter l’Afrique ; finalement, pour la quatrième entrée, 50 noirs torses nus, la tête parée de panaches multicolores avec des flèches et des arcs à la main symbolisaient l’Asie. A d’autres corridas organisées pour cette occasion, le comte de Vila Flor, D. Cristovão de Oliveira, s’est présenté accompagné d’un impressionnant cortège de 150 valets pompeusement vêtus et D. Lourenço de Almeida est entré avec un comité de 100 valets et de 40 noirs âgés de 14 ans.

Le vestiaire des esclaves était lié à la condition sociale du maître et aux tâches qu’ils effectuaient. En général, que ce soit en ville ou à la campagne, les plus simples ne se différenciaient pas beaucoup des autres éléments du peuple. Ils portaient normalement des culottes de bure grossière, un bonnet et une chemise de toile, de piqué ou d’étoupe, à laquelle pouvait s’ajouter un gilet selon la rigueur de l’hiver. Les annonces publiées dans la Gazeta de Lisboa, concernant les esclaves en fuite, représentent pour ce sujet une source importante de recherche. La tenue vestimentaire qu’ils portaient tout comme la caractérisation physique et le nom de leur famille d’appartenance apparaissaient aussitôt comme des éléments d’identification à prendre en compte.

Les pantalons ou les culottes, la soutane, le capuchon, la cape de bure sont des pièces fréquemment référencées ; les femmes avaient généralement des basquines et des gilets, c’est-à-dire des jupes plissées avec des vestes courtes. Le luxe avec lequel parfois elles étaient vêtues a incité la municipalité de Lisbonne à proposer en 1672 l’interdiction d’utiliser des tissus étrangers dans la confection du vestiaire des esclaves er des autres valets. Plus tard, en vertu des « conquêtes de la liberté de se vêtir », la Pragmatique de 1749 a interdit aux noirs et aux mulâtres, esclaves ou libres, des deux sexes, d’utiliser des tissus de soie, de laine fine, de lin ou de coton, tout comme n’importe quel type d’accessoires ou de bijoux en or ou en argent, si petits qu’ils soient. Dans la représentation iconographique, les noirs apparaissent souvent pieds nus, même quand ils portent des costumes luxueux ; ce détail était caractéristique de leur condition sociale puisque les talons des chaussures, en élevant l’individu, rehaussaient sa condition. Cependant, les esclaves n’étaient pas juste des éléments d’ostentation ou des serviteurs de la maison du maître. La plupart du temps, ils représentaient aussi une source de revenus en accomplissant des tâches rémunérées ; on les appelait « les esclaves de gain ». Il y avait des propriétaires qui leur faisaient intentionnellement apprendre un métier pour ensuite louer leurs services. Dans ce cas, l’esclave recevait un salaire comme le travailleur libre, sauf qu’il en reversait l’intégrité ou la majeure partie à son maître. Ils pouvaient s’occuper des travaux domestiques mais c’était surtout dans les boutiques artisanales, sur les embarcations ou dans les services publics qu’ils étaient employés. En général, les négresses de gain accumulaient leurs services de marchandage avec les besognes domestiques et le maître se libérait des charges de leur alimentation en leur donnant une partie de leur gain pour acheter leur nourriture quotidienne; souvent, il leur donnait un repas le soir. En 1730, l’auteur anonyme français qui a rédigé la Descrição de Cidade de Lisboa a mis en lumière le grand nombre de noirs que les maîtres maintenaient non pas uniquement à leur service mais aussi « comme outils d’une exploitation lucrative. Pour ce commerce, on louait leur travail et on en recevait quinze ou dix-huit soldos par jour ». Tout ce que les noires recevaient en plus des dix-huit soldos leurs servait pour s’habiller et manger, car les maîtres étaient uniquement obligés de leur donner un toit. Il ajoute que celles qui étaient travailleuses et économes réunissaient en quelques années suffisamment d’argent pour acheter leur émancipation. Dans une pétition datant du début du XVIII° siècle, les noires qui vendaient dans les escaliers de l’hôpital du Rossio ont mis en avant qu’avec leurs gains « elles payaient à leurs maîtres de quoi subvenir à leurs besoins, aux besoins de leurs maris et de leurs enfants, et entretenaient aussi leurs confréries et leurs libertés». Il ne devait pas leur rester beaucoup pour l’achat de leur émancipation qui représentait également un commerce pour le maître. La liberté aussi avait un prix, pouvant même être aussi soumis à conditions.

Le jour n’était pas encore levé que déjà les esclaves se confondaient avec les ombres de la nuit dans les préparatifs des marchandises, ils en faisaient la promotion à la criée parmi les autres camelots pendant la journée. Au petit matin, des centaines de noires, avec sur la tête des pots couverts de chiffon blanc, sortaient dans les rues avec du riz au lait, des prunes cuites, du vermicelle, des fèves, des pois chiches et diverses gourmandises qu’elles vendaient rapidement. De la même manière, elles faisaient l’article pour de la semoule, du maïs, du riz et des maquereaux cuits qu’elles transportaient dans de grandes casseroles pendant que d’autres se consacraient à la vente de fruits de mer; crevettes, coques, moules, bigorneaux faisaient les délices des amateurs de fruits de mer. Mais il y en avait aussi qui préférait les châtaignes préparées par la broche noire que Nicolau Talentino de Almeida a décrite dans ce tableau:

« Tes bras noirs délicats

Agitant une rôtissoire

Rempliront des poitrines affamées

De châtaignes et d’amour »

Blanchisseur noir et noire vendant des graines de lupin dans la ville de Lisbonne

Blanchisseur noir et femme noire vendant des graines de lupin dans la ville de LisbonneA Lisbonne, à la fin du XIX° siècle, les femmes noires spécialisées dans la soupe de fèves ou dans la moule étaient alors réputées. La première possédait en exclusivité le secret de la préparation de ce produit qu’elle vendait, dès la pointe du jour, prêt à consommer, trempé dans l’huile et le poivre. La seconde annonçait un repas meilleur marché de la Lisbonne populaire: moule cuisinée et assaisonnée avec du paprika, de la tomate, de l’oignon et de l’ail qui, trempée dans du vin rouge et mangée en groupe, faisait les délices des porteurs et des vendeurs ambulants. La noire aux moules remplissait les rues de la ville de son cri singulier « I…érre-érre, moule ! ». Julio César Machado, considéré comme un des chroniqueurs les plus lisboètes du XIX° siècle, commentait le propos selon lequel, pour un observateur avisé de « la fille aux moules », la noire était indispensable.

Blanchisseur noir et femme noire vendant des graines de lupin dans la ville de LisbonneA Lisbonne, à la fin du XIX° siècle, les femmes noires spécialisées dans la soupe de fèves ou dans la moule étaient alors réputées. La première possédait en exclusivité le secret de la préparation de ce produit qu’elle vendait, dès la pointe du jour, prêt à consommer, trempé dans l’huile et le poivre. La seconde annonçait un repas meilleur marché de la Lisbonne populaire: moule cuisinée et assaisonnée avec du paprika, de la tomate, de l’oignon et de l’ail qui, trempée dans du vin rouge et mangée en groupe, faisait les délices des porteurs et des vendeurs ambulants. La noire aux moules remplissait les rues de la ville de son cri singulier « I…érre-érre, moule ! ». Julio César Machado, considéré comme un des chroniqueurs les plus lisboètes du XIX° siècle, commentait le propos selon lequel, pour un observateur avisé de « la fille aux moules », la noire était indispensable.

En 1505, D. Manuel a accordé aux noires libres, membres de la Confrérie du Rosaire des Hommes Noirs de S. Domingos, la liberté d’être vendeuses comme les femmes blanches et de pouvoir vendre leurs produits sur la place publique ou alors là où elles le désiraient sans que personne n’en fasse l’embargo. Le 22 mars 1515, cette question a de nouveau été mise en exergue, élargissant l’application du diplôme à toutes les noires libres de Lisbonne qui étaient ainsi autorisées à acheter et vendre non seulement aux portes de leurs maîtres ou en d’autres lieux mais aussi sur la place publique. D. João III a confirmé cette même licence le 9 août 1529. Au milieu du XVI° siècle, quand João Brandão de Buarcos a écrit le Tratado da majestade, grandeza e abstança da cidade de Lisboa, les femmes de la halle noires, les esclaves, célibataires ou libres ventaient à la criée indistinctement leurs marchandises dans les rues de la capitale ; et de la même manière, au marché de Ladra, les femmes blanches, noires et mauresques, vendaient des vêtements usagés et tant de vieilleries « que la mémoire ne les atteignait pas ». Ainsi selon leur condition, les vendeuses noires s’installaient sur les berges de la rivière, dans des baraques, au seuil de la porte des maisons des maîtres, dans les escaliers des édifices publics ou se déplaçaient dans les rues et les places en attendant les clients. Cependant, il n’y avait pas toujours cette liberté de mouvement. En pratique, elle pouvait être conditionnée par des exigences déterminées imposées par les autorités locales. C’est ce qu’on en a déduit après que la Mairie de Lisbonne ait consulté le roi, en date du 19 novembre 1706, à la suite d’une pétition déposée par les noires qui vendaient dans les escaliers de l’hôpital du Rossio et qui, après une bagarre avec un groupe de fripons, ont été empêchées d’exercer leur travail par le magistrat en chef du quartier, sous peine de prison. A la suite de cet incident, les vendeuses noires se sont dirigées vers le roi pour qu’il leurs « porte secours, reconnaisse la violence qu’on leurs faisait » et les autorise à vendre dans les dits-escaliers puisque chacune d’elles avait déjà payé une rente annuelle d’un cruzado au sénat de la municipalité.

Les « femmes de la halle » se croisaient avec les villageois qui vendaient des fruits, des légumes et du pain, avec les petits maîtres sautillants, avec les bigotes encapuchonnées, avec les chanteurs aveugles et les vendeurs de petits feuillets volants qui annonçaient aux passants le «Alivio dos Tristes », le « Retiro de Cuidados», « Cristais de Alma» ou « Os Trabalhos de Clara Lopes » . De ces histoires, restaient suspendus et curieux les nombreux petits nègres qui gagnaient de l’argent en faisant des commissions avec des cabas. Dans les rues, le vendeur de charbon ou de paille poussait sa charrette et les lavandières noires se déplaçaient, au nombre estimé à 1500 par Brandão de Buarcos dans le Lisbonne du XVII° siècle et ses alentours. De même, dans les rues et sur les places, les blanchisseurs noirs déambulaient, hommes et femmes, dans l’espoir d’un travail. Ce n’est qu’en 1837 qu’un décret municipal allait interdir aux blanchisseurs de se réunir dans l’attente de clients sur la place du Rossio, à Lisbonne. Et parmi les mille et un crieurs qui donnaient vie à la ville, on pouvait entendre le « aúú » qui annonçait la présence du porteur d’eau, certaines fois noir ou mulâtre, d’autres fois blanc, galicien ou même originaire de la région du berão. Au XVI° siècle, elles étaient 1000, les « noires au pot » qui vendaient de l’eau à Lisbonne et qui avaient interdiction de s’arrêter dans la rue pendant la journée pour éviter que la poussière ne gâte la boisson.

La circulation était intense et très désordonnée. Les femmes noires de la halle étaient accusées d’être « absurdes » et insultantes, les vendeurs de paille et de charbon de corrompre les mesures et, à Chafariz de El-rei, la principale fontaine de la ville avec six goulottes manquant toutefois d’eau, les porteurs d’eau, dans la confusion ambiante, se justifiaient pour remplir leur cruche. La fontaine Chafariz de el-rei était la plus fréquentée entre toutes, comme en atteste déjà la « Relação […] dos arredores mais chegados à cidade de Lisboa e seus arrabaldes », mettant en évidence la diversité des porteurs d’eau qui la fréquentaient.

« […] Chafariz de El-Rei

Avec tant de bouches ouvertes.

Ou tant de porteurs d’eau

Tant de noirs, tant de noires,

Galiciens, chèvres, petits rats

Un quart d’eau soutient ».

Les confrontations allaient jusqu’aux ultimes conséquences, de sorte qu’en 1551, la mairie a déterminé que la première goulotte pouvait seulement être utilisée par les hommes esclaves et libres de toutes races, qu’ils pouvaient aussi bénéficier de la seconde, après que les condamnés aux galères aient remplis les tonnelets nécessaires aux flottes ; les troisième et quatrième goulottes étaient destinées aux blancs libres ; la cinquième aux femmes noires, esclaves et libres ; et, enfin, la sixième était utilisée par les femmes blanches. On appliquait une amende de 2 mille reis et trois jours de chaîne à qui enfreignait le décret, s’il était blanc; les gens de couleur quant à eux étaient fouettés de suite avec une corde et liés par un ban à la fontaine. Ainsi, au XIX° siècle, la poésie populaire fait référence aux morts, donnant ainsi des indices sur les désordres liés à la fontaine.

« Déjà je ne veux pas aller à la plage

Ni à la fontaine de El-Rei

Il y a un homme mort

Et ils diront que je l’ai tué »

A Ribeira, connu plus tard sous le nom de Terreiro do Paço, le trafic maritime était intense. Les esclaves travaillaient en même temps que les fripons chargeaient les ballots et les tonneaux, les canotiers conduisaient de petites embarcations dans l’empressement du commerce. Sur le Terreiro do Trigo, 150 noirs gagnaient de l’argent en déchargeant les céréales des barques vers les chariots tirés par des bœufs, travail orchestré par un chef d’équipe dont le salaire était une partie des gains perçus par ses subordonnés. Selon le témoignage de Damião de Góis, il y avait aussi au marché à poissons les esclaves qui, au XVI° siècle, transportaient les paniers de poisson des barques au marché. A côté de Ribeira, on localisait les « gargotes», baraques à nourriture, au nombre de 10 selon les dires de Buarcos, dans lesquelles les hommes et les femmes avaient des réchauds pour griller les poissons de toute sorte qu’ils vendaient à bas prix. Les travailleurs de la Ribeira mangeaient là, blancs et noirs, libres ou esclaves, laissant libre cours à leur exubérance, à leur exotisme, à leur expression ludique et sociale. Les tavernes et les cafés étaient un autre point de rencontre où se partageaient habituellement les plaisirs du jeu et de la boisson. Les esclaves de gain étaient aussi utilisés dans les travaux d’artisanat, le maître leurs fournissait, quand c’était nécessaire, des vêtements en étoffe résistante adaptés aux travaux qu’ils accomplissaient. Lors d’une visite au Portugal à la fin du XV° siècle, Jeronimo Münzer a décrit en novembre 1494 ses impressions sur les travailleurs noirs rencontrés dans une forge des environs de Lisbonne et qui fabriquaient, entre autres, des ancres et des pièces d’artillerie. Ils étaient en si grand nombre que l’on pouvait supposer être « parmi les cyclopes dans l’antre de Vulcain ». Des services les plus pesants aux plus légers, il n’y avait pas de maître de métier qui ne se fît accompagner de son domestique noir – le sac à dos- qui lui transportait les outils nécessaires à ses fonctions. On l’a vu accompagner le barbier, portant sa bassine respective ou alors le coiffeur, portant l’échelle et le soufflet pour la poudre à perruques.

Dans les transports maritimes ou fluviaux, on avait aussi recours à la force de l’esclave. Dans la région de l’Algarve ou sur le fleuve Tage et, à l’origine sur le Douro, il était fréquent d’utiliser l’esclave comme batelier, là où les esclaves ont été substitués par des blancs libres dès la dernière décennie du XVI° siècle. Cependant, comme les risques de fuite étaient plus importants dans cette activité, seuls étaient autorisés à exercer ce métier les esclaves dont les maîtres payaient une caution de 100 cruzados et s’obligeaient au paiement de futures pertes et dommages.

Baraques de nourriture

Baraques de nourriture

Baraques de nourriture

Dans les transports maritimes, l’esclave ramait dans les goélettes et les galiotes, pompaient de l’eau ou accomplissaient d’autres besognes à bord. Lors des voyages le long de la côte africaine, beaucoup d’esclaves occupaient la plus importante fonction d’interprètes. Pour cela, les plus capables et les plus initiés aux rudiments de la langue portugaise étaient sélectionnés. D’après le témoignage de Münzer, D. João II possédait «des noirs de différentes couleurs, cuivrés, noirs et noirâtres, avec différents langages, et connaissant cependant tous la langue portugaise». Avec ces interprètes, les portugais ont obtenu l’aide des chefs locaux, moyennant des cadeaux que le roi leurs envoyait. Ils étaient des éléments importants dans les transactions commerciales. Cadamosto explique ainsi que ces interprètes étaient loués aux navigateurs par les maîtres qui les avaient choisis, comme moyen de paiement ils recevaient un esclave au retour de voyage. Quand les maîtres arrivaient ainsi à réunir quatre esclaves par ce moyen, ils récompensaient les interprètes en les affranchissant, probablement pour les inciter à accomplir leurs tâches. Cadamosto insiste sur le fait que « par ce moyen d’interprétariat », beaucoup d’esclaves étaient affranchis.

Dans l’armée de Diogo Mendes qui a accompagné Afonso de Albuquerque à Malacca, 200 hommes ont embarqués, « la plus grande partie d‘eux étaient des noirs de la Ribeira de Lisbonne ». En 1608, la caraque Salvação, appartenant à une armée partie du Tage le 23 mars de cette même année, emmenait 300 esclaves noirs, en plus des 400 hommes blancs. Le texte de la prescription pombalienne du 19 septembre 1761 mentionne clairement que, parmi l’équipage des bateaux, se trouvaient beaucoup d’esclaves de gains « au service des navires de commerce ou des esclaves des propriétaires-mêmes des bateaux ou des officiers qui y étaient embarqués, ou de quelques autres personnes habitant en Amérique qui voulaient les mener aux gains à la solde des bateaux de commerce ». Le 10 mars 1800, l’existence de ces esclaves parmi l’équipage du vaisseau est de nouveau citée dans la législation.

Dans de nombreuses situations, les esclaves travaillaient sous la direction du maître lui-même, surtout s’il était artisan. Mais si le propriétaire ne travaillait pas pour son propre compte, comme dans le cas des marins, esclave et maître pouvaient travailler ensemble sous les ordres du même patron. Si ce dernier appartenait à la noblesse, il pouvait alors mettre ses esclaves à la vente ambulante, ou cherchait à les faire employer dans un service plus rentable pour les utiliser comme journaliers, quelquefois dans d’autres localités ou à bord de vaisseaux. Lorsqu’un esclave rentabilisait son travail en faveur du maître – ce qui était important pour les nobles qui n’avaient que les moyens de réaliser de petites affaires, considérées comme abominables en comparaison de celles réalisées par les personnes importantes – le maître se gardait de s’exposer à l’indignité en réalisant des services impropres à sa catégorie. Il leur suffisait d’attendre que l’esclave leur trouve le minimum nécessaire à leur subsistance. Quelquefois, comme dans le cas des veuves, un esclave pouvait représenter l’unique moyen de survie puisque les ressources de la maison dépendaient entièrement de leur travail. Ruders souligne même le cas d’une esclave, libérée à un âge déjà avancé, qui en plus de se voir obligée de chercher du soutien par un travail libre en servant dans d’autres maisons, a partagé ce qu’elle gagnait avec la famille de son libérateur tombée dans la misère. Cela était très probablement la condition de son affranchissement, sous peine d’encourir l’ingratitude de son maître et de retourner à l’état d’esclave, comme prévu dans les Ordonnances du Royaume. A en croire les déclarations d’un moine capucin en 1633 lors de sa visite à Lisbonne, un monsieur pouvait non seulement vivre mais vivre bien à condition que ses esclaves gagnent.

A la fin de la journée, les esclaves commençaient à retourner à la maison du maître pour y passer la nuit dans la même habitation ou dans les annexes. Les autres se mettaient en route pour des maisons ou des fermes que le maître possédait aux alentours de la ville et dans lesquelles il leur permettait de vivre seuls ou en compagnie de domestiques qui les surveillaient. C’était une heure de d’empressement pour les 1000 noires qui, la manne sur la tête, parcouraient les rues en nettoyant les villes du gaspillage ; d’autres recueillaient les excréments et les vidaient dans la rivière. Ces derniers utilisaient à cet effet de grandes corbeilles en osier avec couvercle, - les vases de nuit– dans lesquels ils vidaient les pots de chambre. Par décision municipale, les « videuses de pot de chambre noires de gain» étaient obligées d’utiliser ces corbeilles, de jour comme de nuit ; pour les esclaves de maison autorisées à faire ce service, l’utilisation du pot de chambre était seulement exigée pendant la journée. Parmi toutes les noires de gain, les noires à la corbeille étaient celles qui recevaient le moins, à peine 30 reis par jour, car elles étaient « de plus bas esprit » que celles qui portaient l’eau. Ce processus de nettoyage a généré des problèmes et des critiques, notamment de l’auteur du Rittrato e Riverso del Regno di Portogallo qui accusait à la fin du XVI° siècle la couronne de ne plus avoir règlementé ces services : « […] les noirs sont habituées de jour à porter leurs pots de chambre d’excréments à la mer, qu’elles versent souvent dans la rue et à propos desquels […]n’ont pas su ordonner qu’ils devaient être emporter la nuit.».

Au milieu du XVIII° siècle, la situation s’est maintenue pour ce que pouvait se vérifier des dispositions prises par la Mairie de Lisbonne, les émeutes et les contestations réclamaient la présence des autorités désignées à cet effet. Le 16 mars 1757, le Sénat de la Mairie, par une lettre adressée à l’échevin du nettoyage Luis dos Santos Ferreira, autorisait les videuses de pots de chambre noires à vidanger entre le quai du Tojo et le pont neuf de la Casa da Índia, en devant accompagner l’échevin et son greffier et les officiers de justice nécessaires afin d’éviter de quelconque désordre et contestation, « pour tout être d’utilité publique ». Dans une même idée, par la lettre du 18 mars 1757, il a été défini que l’échevin du nettoyage Claudio José Antonio de Azevedo procèderait de façon identique mais, étant donné que les quartiers de sa juridiction étaient très éloignés de la zone délimitée, les noires de ces quartiers et ceux du Campo do Curral et du Mouraria vidangeraient à la plage de la Bica do Sapato.

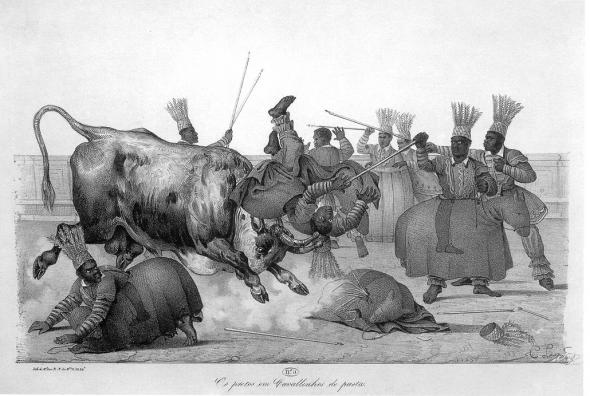

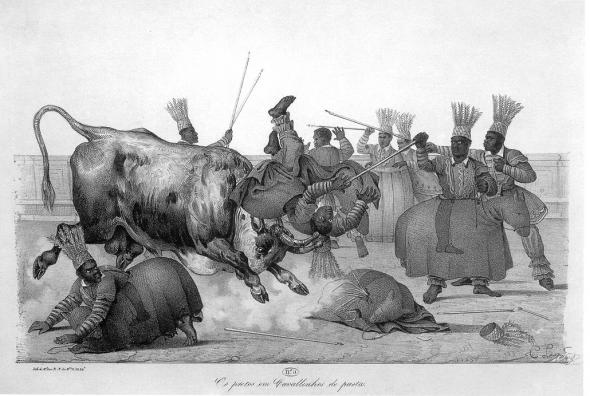

Aux palais royaux, l’esclave travaillait comme valet de chambre, cuisinier ou palefrenier, jardinier, charpentier, balayeur, berger, selon ses aptitudes. A la maison des Ducs de Bragance, la Villa Viçosa, D. Teodosio I occupant le duché entre 1532 et 1563, avait à son service 36 esclaves parmi les 324 éléments du personnel : 22 travaillaient à la sellerie, 10 étaient musiciens, 2 servaient de commis de cuisine et les 2 autres étaient au service de l’office et de la table. Dans les palais, la possibilité d’offre de main d’œuvre libre était plus grande et, pour cette raison, on ne trouve pas étrange que les esclaves et les domestiques travaillent ensemble. Ici, les esclaves accomplissaient leurs fonctions sous les ordres d’autres fonctionnaires. Vêtus avec l’opulence exigée par les circonstances, ils bénéficiaient de meilleures conditions de vie.  Corrida

Corrida

Corrida

Dans les établissements publics, la présence d’esclaves comme main d’œuvre s’est également vérifiée. La Casa da Guiné et la Casa da Mina étaient obligées, par le Règlement de 1509, d’avoir les hommes et les esclaves que le Roi envoyait. Par le Règlement de 1510 de la Casa da Guiné, le trésorier était également obligé d’avoir, pour porteurs et autres services à l’intérieur de la Maison-même, deux hommes et deux esclaves en plus, pour lesquels il recevait 1000 reis annuels pour chacun d’eux.

Les institutions religieuses et sociales avaient également l’usufruit de leur travail, les utilisant même comme source de collecte de fonds. Ils pouvaient les recevoir par donations testamentaires, en les héritant par de droit propre ou les acheter; au cas où ils n’en avaient pas les moyens, ils demandaient à la couronne qu’elle leur accorde les esclaves nécessaires. Les hôpitaux se voyaient souvent contraints d’utiliser ce type de main d’œuvre, ce qui a amené le roi D. Manuel à garantir une réserve annuelle d‘esclaves à l’Hôpital Todos os Santos de Lisbonne, il en a été de même pour les autres hôpitaux du royaume. En 1504, le Règlement de cet hôpital comptait parmi ses personnels 6 esclaves : 4 hommes étaient réservés pour les besognes les plus serviles et 2 femmes aidaient à la blanchisserie, femmes libres, pour l’entretien du linge de lit. Ces esclaves mangeaient dans le réfectoire-même de l’hôpital et il incombait au fournisseur de leur donner de quoi se vêtir, se chausser et tout ce qui était nécessaire pour qu’ils soient « toujours bien repérables ». Leur vestiaire, tout comme celui des enfants abandonnés, devrait être en étoffe bleue, «peu importe la qualité et le prix, selon les dires du fournisseur, pourvu que ce soit bleu et avec un S dans le dos qui était signe d’appartenance au dit-hôpital. Théoriquement, d’ailleurs, les esclaves ne devaient pas manquer à l’Hôpital Todos os Santos, puisqu’avec d’autres « marchandises et propriétés» , ils faisaient partie du patrimoine ultramarin hérité par l’hôpital, ou des amendes et des sanctions qui retournaient en sa faveur; dans cette dernière catégorie, se classaient les biens des commerçants clandestins appelés « tangomanos » et « lançados » et qui représentaient une source considérable de recette fixée par les déterminations royales successives.

L’Engagement de l’Hôpital de Caldas da Rainha a défini sur un mode identique les conditions de travail des esclaves qui étaient à son service: une esclave préparait le pain pour les malades pauvres et les serviteurs de la dite-maison, deux s’occupaient des aliments restants et deux autres étaient blanchisseuses. Quant aux esclaves qui travaillaient aux champs, deux faisaient brouter les animaux, un autre avait à charge le potager et la distillation de l’eau utilisée dans les traitements et un dernier était chargé du transport nécessaire à l’institution. L’Engagement affirmait de façon claire que tous devaient être bien traités et approvisionnés aux frais de l’hôpital, en accord avec ce que le fournisseur avait défini, ils devaient être châtiés aussi par celui-ci quand nécessaire.

Dans les maisons communes, disait Clenardo, tout le service était fait par les maures et les captifs noirs. Il a rarement été fait référence à une maison où il n’y avait pas, pour le moins, une esclave domestique. C’était elle qui allait au marché faire les achats nécessaires, qui lavait le linge, balayait la maison, qui charriait l’eau et qui faisait les vidanges à l’heure opportune. Entre elle et une bête de charge, seule la figure changeait. On a dit que les propriétaires riches avaient des esclaves des deux sexes, allant jusqu’à faire de bons bénéfices avec la vente des enfants d’esclaves nés dans la maison, qui étaient aussi la propriété du maître : « il m’est venu à l’esprit qu’ils les créaient comme on crée des colombes pour les emmener au marché. Loin de s’offenser des libertinages des esclaves, ils (les) appréciaient même une éventuelle grossesse puisque « le fruit suit la condition du ventre ». L’hérédité de la condition esclavagiste, par voie maternelle, était une pratique parfaitement acceptée et justifiée à la lumière du droit ; son avantage commercial la transformait en une autre forme d’exploitation très utilisée. Dans la seconde moitié du XVIII° siècle, la prolifération des esclaves de création était ainsi certifiée par les dispositions du 16 janvier 1773, que dénonçait l’existence de personnes « sur tout le royaume de l’Algarve et dans quelques Provinces du Portugal » qui possédaient des esclaves reproducteurs, les unes plus blanches que les propriétaires eux-mêmes, d’autres métisses et d’autres encore vraiment noires, toutes désignées par « noires ou négresses[…] pour perpétuer les captivités par leur propagation répréhensible». Les croisements pouvaient arriver parmi les types ethniques les plus variés. Pour cela, nous avons trouvé des références à noirs, blancs, indiens, maures et aussi mulâtres, mats, sombres, pas très noir, « blanc et roux » et « noir […] de couleur blanche ».

En plein XVIII° siècle, l’auteur anonyme français qui a rédigé la Descrição de Cidade de Lisboa, a souligné le fort pourcentage d’esclaves noirs utilisés comme domestiques, surtout dans la maison des portugais qui avaient possibilité de les acheter : « ils nous préfèrent aux domestiques blancs car nous sommes plus dociles et amadoués par la crainte d’être vendus pour travailler dans les mines. En général, les domestiques blancs sont plus gredins, plus insolents. Cumpre disait cependant que s’ils sont bons par leur dévouement et leur compétence alors ce sont les meilleurs domestiques du monde ». A la fin de ce même siècle, Ruders a aussi attesté que différentes maisons avaient des esclaves noires, achetée pour 20, 30 et 40 monnaies d’or. Cependant, il ajoute que leur nombre diminuait au fur et à mesure en vertu de la loi promulguée par Pombal, 30 ans auparavant.

Les enfants noirs bénéficiaient d’une certaine estime. Ils tombaient facilement dans les bonnes grâces des Maîtres qui voyaient en eux un espoir de rendement et les appréciaient en tant que jouets. Ils étaient les messagers de la maison, accompagnaient les propriétaires quand ils sortaient dans la rue, passaient les messages et, mieux que personne, étaient au courant des jeux amoureux en cours. Aux dires de D. Francisco Manuel de Melo, ces petits enfants mulâtres de petites nègres sont « des diables, rusés et plaisants [qui] pour des noisettes apportent et portent des messages aux filles et sont leurs favoris ». William Beckford rapporte que le Gouverneur de l’Angola a offert au marquis de Marialva un « petit noir », accueilli avec joie par tous, tout particulièrement par les enfants, qui « sautait et faisait des cabrioles dans la salle tout en découvrant ses dents comme un macaque », paraissant même vouloir mordre le bout des doigts du voyageur anglais; ils ont dû appeler un autre africain pour communiquer avec lui. L’auteur met l’accent sur le fait que « il promettait de devenir un grand favori de la famille ». Faisant référence aux «petits pages noirs crépus » qui accompagnaient la VI° comtesse de Pombeiro, la camériste de D. Maria I, D. Maria Rita de Castelo Branco, a expliqué qu’il était de bon ton à cette époque à la cour portugaise de marcher «entouré de petits africains noirs richement vêtus; plus ils étaient répugnants et mieux c’était ».

Pendant les veillées de famille, dans le vacarme des jeux, les petits noirs en uniforme s’asseyaient aux pieds des gentes dames ou sautillaient dans les salons. Au fond du salon, les domestiques noirs et mulâtres vêtus de couleur vive - privilège réservé aux esclaves de la noblesse - accompagnés du macaque et du perroquet de la maison, riaient, criaient, applaudissaient quand la ronde du jeu du souvenir dégringolait. Dans l’euphorie des veillées nobles, ils étaient la note exotique, la marque de ceux qui vivaient respectueusement dans l’aisance, dans la rigolade. Se faire photographier avec un noir à ses côtés était une question de bon goût. Autant dans la vie réelle que sur la frise des éléments décoratifs, celui-ci avait un endroit réservé à côté du chien, du chat ou d’un quelconque animal de compagnie.

Les noirs occupaient aussi une place importante dans les arènes où en plus d’être chargés de nettoyage de l’arène et des torils, ils étaient employés comme figurants de cortège - éléments indicateurs de la grandeur - et comme artistes de divertissement. Dès le début du XVIII° siècle surtout, ils ont eu un rôle récréatif en présentant des pièces comiques destinées à divertir le public durant les entractes du spectacle. L’italien José Barreti a décrit un de ces spectacles, présenté au Portugal en 1760:

« Un noir avec une cape à la main a attendu de façon intrépide un des taureaux et, quand il a abaissé les hampes pour le blesser, le noir, léger comme un oiseau, s’est lancé d’un bond à la tête de l’animal ; d’une cabriole imparfaite sur le dos, il a sauté à terre, sain et sauf. Un autre noir a affronté un taureau à l’extrémité du côté gauche avec la main gauche. Emporté avec furie par le féroce animal, il a retenu sa proie d’une main ferme tout en lui donnant, de la main droite, de nombreux coups de poignard au niveau de la tête et des narines; il s’est enfin laissé tomber doucement dans un coin de la place sans avoir la moindre blessure.

Devant la grande adhésion du public, la participation des noirs est devenue un numéro presque obligatoire lors des corridas de taureaux organisées dans la capitale, lors desquelles étaient programmées et réservées au moins deux prestations chaque jour de spectacle. Le billet qui annonçait la corrida sur la Place du Salitre du 17 septembre 1820, informait que l’arène serait nettoyée « par la Compagnie da cor Tostada » et précisait l’attraction réservée au premier entracte :

« […] pour le repos des Banderilleros, recréer et satisfaire l’attente du public à qui l’on veut beaucoup plaire, le courageux, l’inimitable, l’intrépide et valeureux Héros Africain, à l’amour-propre démesuré et la bravoure sans précédent, apparaîtra monté sur un insignifiant et très misérable baudet, ridicule monture qui traduit l’indifférence avec laquelle on traite le brave et très féroce taureau qui doit combattre la banderille. Il est venu, accompagné de ses collègues patriciens et de ses compagnons, « modèles torréfiées » de la conquête de Guinée, ce nouveau et prodigieux Jarbas, il attend d’ajouter cet après-midi un laurier de plus à ceux, nombreux, qui ont orné son négrissime front lors de combats identiques et démesurés ; il fera tous les sacrifices pour ne pas offusquer le nom bien mérité de Pai Maranhão ».

Mais ce type de spectacle ne plaisait pas à tout le monde. Pour le Prince Félix Lichnowsky, ils n’étaient pas amusants, son récit montre même son aversion pour l’exhibition des noirs qu’il considérait comme une lutte plus cruelle que brave. Quand le taureau était paresseux, indifférent ou simplement quand le public le réclamait, les noirs entraient en scène avec la tête emplumée, à l’intérieur de grossiers chevaux de papier appelés les chevaux de pâte. Ils cherchaient à se défendre des assauts de l’animal qui, le plus souvent, les couchait à terre en les maltraitant horriblement. Il ne leur était pas permis de se désister, et même blessés ils devaient continuer le spectacle devant l’insistance du public et les ordres des directeurs de la place. William Beckford ne se sentait pas non plus très attiré par ce type de distraction. Voilà ses impressions sur une fête taurine à laquelle il a assisté sur la place du Salitre.

« Après avoir attendu un quart d’heure dans notre loge, quelques douze noirs répugnants et grossièrement vêtus à la manière des indochinois entrèrent sur la place et dans la confusion, en faisant des sauts et des cabrioles. Ils ont conduit le troupeau de taureaux vers un enclos fermé et fait de lattes peintes. Ensuite, une procession de noirs corpulents, à vestes galonnées, est entrée, suivie des principaux toréadors et de leur aide de camp montant un cheval de la haute école qui faisait des courbettes et des révérences. Après être revenu sur la place et avoir salué l’assistance dans les loges, on a ouvert la porte de l’enclos fermé et un des bœufs s’est vu obligé, contre sa volonté, de sortir pour l’arène. Là il est resté immobile quelques instants jusqu’à ce que le cavalier tournant rapidement autour de lui pique sa lance dans son râble. Piqué et en même temps endolori, il n’a fait aucun effort violent pour se défendre ou se venger. Puis, ils lui plantèrent des lances jusqu’à ce qu’il tombe raide mort, les membres lâches et toute sa carcasse s’ébranlant dans l’agonie. Onze taureaux furent abattus plus ou moins de la même façon stupide. Et plus rien ne les a motivés contre le cavalier, ni la poursuite par les feux d’artifice ni le fait d’être piqués par la pointe de l’épée ou traqués par les chiens et provoqués par les noirs montrant leurs dents ».

Ce « spectacle lugubre » a été bien mis en évidence dans un autre passage de ses lettres où certains noirs sautaient sur la place vêtus « de macaques qui agitaient leurs queues, au milieu d’un chahut effroyable d’on ne sait combien de bassons horribles et de violons » tandis que les autres « mis en sac trébuchaient et roulaient en face des taureaux en leur faisant perdre patience ». Comme « intermittents » de renom pendant les entractes, on trouvait les noirs Benedito, Firme, Bumba-no-caneco, le vieux et le jeune Pai Paulino et aussi les noires Maria Formiga, Maria Rosa, Maria Chirrita, Mujiganta et l’intrépide noire Cartuxa. Avec l’arrivée du XX° siècle, plaisante ou choquante, la participation des noires sur les places des taureaux a progressivement diminué jusqu’à disparaître ou être remplacée par d’autres types de divertissement.

Quelques esclaves se distinguaient parmi les bouffons. João de Sá, plus connu sous le nom de Panasco, « noir créole », né déjà esclave au Portugal a été une de ces figures pour laquelle D. João III a octroyé l‘affranchissement et a concédé des privilèges selon l’habitude de l’Ordre de Santiago. Il a été considéré comme un des hommes les plus spirituels de son temps ; cible de moqueries constantes à cause de sa couleur, il a répondu d’un ton mordant et ironique que « le bonheur d’un cavalier portugais consistait à s’appeler Vasconcelos, à avoir une ferme, six cent mille reis de rente, à être idiot et à ne rien prêter ». Dans la Colecção Política de Apotegmas, quelques-uns de ces fameux joyeux drilles qui lui ont été envoyés sont enregistrés tout comme d’autres sont offerts aux nobles. Là, certains se démarquent et sont mis en évidence par la finesse de João de Sá:

« Un jour, en les apostrophant tous, il n’a pas fait cas d’un fils, certainement d’un conseiller de justice de la cour suprême du Passo, qui était aussi là ; celui-ci était ombrageux de n’avoir pas été apostrophé comme les autres, il lui demanda : Et moi, Panasco, je vous parais comment? Il l’a regardé par dessus l’épaule et a répondu : vous me paraissez Gentilhomme faisant comme si vous ne l’étiez pas. Ils ont tous ri et l’interpellé est resté comme avant qu’on ne lui parle. »

« […] C’était João de Sá devant le roi D. Sebastião, alors petit garçon de sept ans essayant d’ouvrir un sac et ne le pouvant pas, le roi lui dit : retire-le, met-le à la ceinture d’autrui et aussitôt il s’ouvrira »

« Etant malade et au lit avec draps, couverture et rideaux tout blancs, Panasco a vu le Comte de Redondo, D. Francisco Coutinho et il a dit aux autres nobles qu’il avait l’air d’une mouche dans le lait. »

« Je le vends avec la coutume de Santiago, a dit le Comte : il ne vous semble pas comme un sac de charbon qui a l’empreinte de la ville?

Célèbres parmi ce type d’esclaves, il y avait également les nains qui vivaient à la cour de D. Maria I et dont la présence représentait en même temps une curiosité et un divertissement. La célèbre naine Rosa était la favorite, avec ses appartements réservés à côté de ceux de D. Maria. William Beckford l’a décrite comme une naine « noire, lippue, au nez écrasé », toute parée pour flirter avec un domestique. Ce même auteur rapporte que, lorsque la Cour allait au Théâtre du Salitre, elle se faisait accompagnée de ses petits noirs et nains de service. Ils étaient les figures du cortège que tous chérissaient. La reine donnait l’exemple et toute la famille royale cherchait « à l’envi voir qui fai[sai]t le plus de câlins et de caresses à D. Rosa». Les nains de la reine D. Maria I font partie des quelques esclaves dont la représentation en portrait est arrivée jusqu’à nos jours, sur le tableau Mascarada nupcial, de José Conrado Rosa, peintre portugais de la seconde moitié du XVIII° siècle ; de même, le portrait de Catarina, esclave de l’intendant Rui Fernandes, a été peint en 1521 par Albert Dürer ; de son côté, le père Paulino, déjà affranchi, a été immortalisé en buste par Bordalo Pinheiro en 1888 ; le père Cândido, également libre, a été photographié par Paulo Guedes en 1904 ; et la tante Carolina, « la noire aux pignons » qui est morte à 115 ans, a eu les honneurs de la publication de la photographie de son corps entier dans le Diário de Noticiás, le jour de ses funérailles, le 28 décembre 1943.

Dans le domaine musical, les noirs se sont montrés d’excellents exécutants et leurs qualités rythmiques très tôt reconnues, ont été très appréciées par la société qui considérait l’art des sons comme une évidence dans la transmission des sentiments et dans la création d’ambiances ou comme source de plaisir et de divertissement. Dans les manifestations sacrées, dans les fêtes populaires, lors des veillées et des banquets, dans les moments de tous les jours qui nécessitaient cet art, les musiciens et les chanteurs avaient un endroit qui leur était propre et les témoignages ont révélé qu’il y avait beaucoup d’africains parmi eux. Nouvelles musiques, nouvelles sensibilités, nouveaux instruments. C’était une explosion de nouveauté, désormais associée à la musique traditionnelle européenne. Au milieu du XVI ° siècle, 10 des 36 esclaves de D. Teodósio I, duc de Bragance, étaient des musiciens qui jouaient des « trompettes de fanfare, sonores et belliqueuses avec des timbales si bien frappées par des esclaves adroits et expérimentés […] que beaucoup se réjouissaient et exacerbaient le courage de tous ». De même, l’iconographie illustrée par le tableau de 1525, Encontro de Santa Úrsula, de Mestre de Santa-Auta, montre la présence de musiciens noirs, jouant des instruments à forte sonorité et portant des uniformes caractéristiques de leur statut professionnel.

marcas de ferrosLes esclaves et les affranchis étaient alors appelés pour participer aux fêtes organisées par la couronne ou par les autorités municipales. Les ambassades, les processions, les hommages, les mariages et les anniversaires de la famille royale étaient quelques-uns des évènements qui méritaient d’être mis en valeur, avec la fascination de ce qui était différent. Et rien n’était meilleur que les bizarreries des terres récemment découvertes où ils pouvaient l’exercer. Lors du règne de D. Afonso V, en 1541, les rythmes et les couleurs africaines associés à d’autres exotismes ont animés les noces de l’Infante D. Leonor, sœur du roi, avec l’empereur Frederick III d’Allemagne. Le père Nicolau Lanckman, de Walckenstein, un des deux émissaires envoyés par l’empereur pour le représenter aux fêtes du mariage, a transcrit dans son journal le faste de l’évènement, due à la présence de « sauvages de différentes parties du monde et des îles lointaines soumises au roi du Portugal qui disaient avoir été envoyés par leurs chefs à ces fêtes nuptiales » :

marcas de ferrosLes esclaves et les affranchis étaient alors appelés pour participer aux fêtes organisées par la couronne ou par les autorités municipales. Les ambassades, les processions, les hommages, les mariages et les anniversaires de la famille royale étaient quelques-uns des évènements qui méritaient d’être mis en valeur, avec la fascination de ce qui était différent. Et rien n’était meilleur que les bizarreries des terres récemment découvertes où ils pouvaient l’exercer. Lors du règne de D. Afonso V, en 1541, les rythmes et les couleurs africaines associés à d’autres exotismes ont animés les noces de l’Infante D. Leonor, sœur du roi, avec l’empereur Frederick III d’Allemagne. Le père Nicolau Lanckman, de Walckenstein, un des deux émissaires envoyés par l’empereur pour le représenter aux fêtes du mariage, a transcrit dans son journal le faste de l’évènement, due à la présence de « sauvages de différentes parties du monde et des îles lointaines soumises au roi du Portugal qui disaient avoir été envoyés par leurs chefs à ces fêtes nuptiales » :

« Le 17 octobre, dès l’aube, avant le lever du soleil, les chrétiens sont venus d’un côté, les arabes d’un autre, les sauvages d’un troisième côté et les juifs aussi d’un autre côté et chacun d’entre eux chantait, criait et rigolait dans sa propre langue et à sa façon.[…] Il a vu plus tard un artifice imitant un énorme éléphant qui portait sur le dos une tour avec des petits remparts en bois sur lequel il y avait quatre trompettistes et quatre petits éthiopiens avec des petites lances et des cannes étroites qui lançaient des oranges au peuple. […] Le 20 ème jour du mois d’octobre, avant le lever du soleil, des équipes de personnes des deux sexes, de langues et de nations diverses en folâtreries et danses diverses […] Le 23ème jour du mois d’octobre, il a vu beaucoup de gens devant le palais de Madame l’Impératrice Epouse, avec divers instruments musicaux – tubas, cornes, etc.…-et ils se sont répartis en quatre groupes : le premier groupe, des chrétiens des deux sexes, dansant à leur façon ; le second, des maures de l’un et l’autre sexe dansant également à leur façon ; le troisième, plus de mille juifs et , juives, avec leur costume; le quatrième, des maures éthiopiens et des sauvages des Îles Canaries , où les hommes et les femmes marchaient nus, estimant être et avoir été de cette façon uniques au monde ».

En l’an 1490, l’arrivée à Evora de l’Infante D. Isabel, fille des rois catholiques, et les fêtes de son mariage avec le Prince D. Afonso, fils de D. João II, ont été honorées par les maures qui savaient « danser, jouer et chanter » et qui avaient, à la demande du roi, pour tâche finale de distribuer de l’argent et des vêtements. Selon le chroniqueur Garcia de Resende, D. João II est allé à la rencontre de l’infante. Les joueurs de fanfare, trompettes, saxophones et tambours le précédèrent à « grand fracas ». A l’occasion du premier banquet offert par le roi dans la salle en bois construite à l’occasion des réjouissances nuptiales, il y a eu une « grande exhibition d’un roi de Guinée […] et avec lui une très grande et riche cornue maure d’où sont sortis deux cents hommes teints en noir, très grands danseurs, tous avec les bras garnis de grosses manilles et les jambes si dorées qu’on les aurait cru en or, ils étaient plein de grelots dorés et , chose bien faite, ils étaient très bien arrangés. Tout cela pour un coût élevé, beaucoup de soie et d’or dépensés. Ces hommes faisaient grand bruit avec leurs nombreux grelots au point de ne plus entendre le roi ». Les nègres ont aussi été intégrés dans le somptueux cortège de l’ambassade de D. Manuel I au Pape Léon X, avec les mêmes instruments musicaux et rythmes pour étaler la richesse et la puissance de ce monarque ibérique, qui n’était pas seulement « roi du Portugal et des Algarves » mais aussi « Maître de Guinée, de ce côté-ci et de ce côté-là de l’Afrique », de la navigation et du commerce de l’Ethiopie, l’Arabie, la Perse et l’Inde ».

Les défiles de corporations, les quêtes et les fêtes religieuses étaient à la mesure des évènements où l’exotisme s’exprimait de cette façon. D’après le témoignage de Ruders, jusqu’aux funérailles, principalement d’enfants, les nègres participaient aux cortèges avec les musiciens jouant du violon et de la clarinette, entre autres instruments. C’était néanmoins pendant les quêtes et lors des manifestations religieuses que leur présence était la plus notable. Ces manifestations avaient procuré des moments de loisir aux représentants des couches populaires les plus défavorisées dans lesquelles l’on rencontrait de façon prédominante les nègres, les esclaves, célibataires ou libres et leurs descendants créoles. La joie et la spontanéité de leur expression devenaient une condition fondamentale dans ce type d’évènements. Nicolau Tolentino de Almeida, dans la satire A Função, a souligné la finalité et surtout la vivacité que les gens de couleur concédaient à cette occasion dans les rues, unissant leur retour à la bigarrure populaire:

Touchant l’argent sombre, en procession solennelle,

Dont le peuple est tributaire, elle unit à une bagatelle racée

vieillard noir joyeux, fandango et dévotion

pour la gloire du rosaire, Cependant enfin d’exemples point

remue le corps et le tambour de basque : Et retournons à la question. »

Les danseurs, en cadence avec la musique, tournoyaient et chantaient dans les rues à la surprise et pour le plaisir de tous, parmi les blancs et les noirs, esclaves ou libres, accompagnés de l’image du Saint que le « marcheur noir » devait baiser tandis qu’un autre recevait l’aumône. Chantant, dansant et jouant, ils défilaient dans les processions, intégrés ou non aux Confréries des Hommes Noirs, et en rendant hommage aux divinités par leurs coutumes particulières. Ils manifestaient ainsi leur dévotion. Vient à point le proverbe adressé en particulier à São Gonçalo : « celui qui veut guérir avec le Saint doit danser avec le Saint ». Les Noirs de S. Jorge étaient extravagants, vêtus de façon voyante en pantalon blanc et veste rouge; présents à la procession de la Fête-Dieu de la ville, ils jetaient le « bando »dans les rues en proclamant la sortie du Saint Cavalier. En 1875, la confrérie de S. Jorge, à laquelle ils appartenaient, recevait encore reçu de la Municipalité de la ville de Lisbonne 50 mille reis avec lesquels elle gratifiait les cinq « petits noirs » de S. Jorge. Pour la postérité, ils sont sculptés en bois au musée de la ville de Lisbonne, et Fialho de Almeida, critique mordant, a décrit le défilé en ces termes :

« La procession du Corpo Christi !…-Et pis quoi !, cette Pâques des bons noirs revêtus de l’incarné ! Avec quel gentilhomme orgueilleux, avec quelle emphase sacerdotale marchaient-ils en ligne, pipeaux et tambours sonnant dans la rue, parmi les collégiales, et le premier cheval de bataille de S. Jorge…Non ! Qu’en ce jour où les noirs régnaient sur la ville - Lisbonne était à eux - il n’y avait personne qui, voyant passer dans la procession des croix en nombre, des prêtres aux gloses, et des frères du Saint Sacrement par milliers, ne s’exclame avec impatience ver ses voisins : - Quel ennui ! On avait déjà pris les noirs ici ! ».

tourada

tourada

La popularité se faisait sentir, gâchant en même temps la curiosité, le plaisir et le dédain. Les danses des nègres dont le guinéo, le cumbé, le lundum, la fofa mais aussi la danse des plumes ou celle des flèches, rythmées par des instruments européens et par d’autres instruments spécifiques des cultures africaines, leurs attiraient les sens plus que l’attention des spectateurs. Les autres éléments de la population se mêlaient à eux, jouissant du spectacle et participant parfois de la décontraction contagieuse, en fredonnant des versets « en langue de noir » comme ceux enregistrés dans l’intermède Os casadinhos da moda, chantés et dansés par une nègre vendeuse de crabes et un coiffeur blanc :

« Todos os pleta tem seu pleto

Que dá malufo, e macaia,

Vai nos fessa dos Talaia

E baia os fofa e lundum.

Que gosso, que fessa

Bolir cos cabeça

Oiar dos macaco,

Mexer cos mataco

Com todos os primoro

Ao som dos tamboro

Que faz tum tum !»

Cependant, ces divertissements, les sonorités et les manifestations corporelles exhibées ne suscitaient pas la même attirance pour les spectateurs. Dans les Folhetos de Ambas Lisboas, on décrit une de ces rencontres festives, à Mouraria, où l’auteur souligne d’une façon bien plaisante qu’il n’existait pas de « fête si pacifique avec autant d’éclat » pour laquelle les « Noirs du Rosaire avec guitare, mortier et violon », parmi « des roulettes de menuet et de nombreuses sérénades », avaient fait « une dissonance bien concertée, en le chantant de façon criarde pour le cumbé ». Tous les présents, jouant en simultané «du tambour de basque, des pierres, « arranhol », guitare de tabua, du violon de coco, du sifflet, de la guimbarde, du grelot», avaient fêté la sensibilité de l’auteur qui y voyait « une telle confusion qu’à Póvoa, il aurait été en enfer ! ». Et de conclure avec un soupir de soulagement : « Enfin, la fête a été sérieuse mais Dieu nous en libère pour un an ».

Le visiteur étranger surtout semblait avoir été assez choqué par la forme adoptée par ces groupes de nègres des deux sexes pour se donner en spectacle à celui qui passait dans les rues, sur les places, les fêtes et les marchés. En 1723, le voyageur suisse Charles Frédéric de Merveilleux, dans Mémoires Instructives sur le Portugal, conseillait aux étrangers d’ « éviter de telles fêtes » car en dépit des portugais qui se divertissaient beaucoup à regarder danser les noirs avec les noires, « il se passait souvent là des scènes contraires aux bonnes coutumes, pouvant aller jusqu’au laxisme ». En 1766, le général Dumouriez avait un avis identique en qualifiant d’ « extrêmement indécent » les mouvements de fofa, danse qu’il considérait comme une danse nationale, peut-être pour l’avoir vue très appréciée par le peuple. William Costigan décrit aussi dans un même souci d’appréciation un de ces spectacles inclus dans un programme théâtral : « Deux acteurs dansèrent la fofa tandis que deux autres jouaient de la guitare ; ils dansèrent une autre danse [lundum ?] encore plus indécente et qui est en vogue entre noirs et noires de Lisbonne, c’est surtout cette dernière partie du spectacle qui a déclenché de grands applaudissements ».

Le duc de Chatelet, en 1801, ne pouvant pas par pudeur décrire la fofa que le peuple dansait à la veille du couronnement de la reine, rapportait que c’était une danse tant lascive qu’il rougissait d’en être le témoin ; il ajoutait que le peuple nourrissait une véritable passion pour le lundum au point de susciter une forte sensation de plaisir. Lors du passage du XIX° au XX° siècle, le Père Cândido attirait l’attention des passants, avec sa « cour » installée au Rossio, en improvisant des musiques à partir de sons tirés de bidons en fer-blanc et des danses, ce qui ravissait les spectateurs ; par cette activité, ils atteignaient un double objectif : d’un côté, ils montraient l’habileté du métier, d’un autre ils gagnaient un peu d’argent qui leur permettait de vivre.

Petit à petit cependant, une fois les attitudes corporelles plus exotiques assouplies, ces danses ont fini par être acceptées dans les classes sociales plus élevées. Dans la première moitié du XVIII°, on enregistrait déjà des changements dans le goût et dans la manière de faire face à ces formes d’expression corporelle. Le changement est évident dans la littérature de gare qui met en évidence les nouveaux mouvements utilisés, mais appartenant aux paramètres sociaux de l’élégance et de la morale :

« Après avoir vu cette manière, j’ai lu ce que sont

Les fofas vibrantes c’est un coquin de la mode

De là sont nées les coquettes que la fofa danse aux pieds ».

Plaies et bien grattées

« Ce sont des modes qui viennent avec le temps [et] le temps les achève ». La fofa est devenue « bonne danse, étant tremblée avec le pied » et le « doux lundum pleuré » a été adopté par « l’élégant efféminé» au son de « mandoline marqueté ». « Ce ne sont pas les goûts éternels » et le passe-pied, qui avait été la « gloire des anges » était maintenant « la risée des gens modernes ».